吉林省西部地區生態環境狀況變化調查與評估

李昂 王媛 徐國梅

摘要:指出了隨著社會與經濟的發展、人口的增長,人類為滿足自身生存與發展的需求高強度的開發和利用資源。以吉林省西部向海保護區為例,探討了保護區周邊土地利用類型的變化,生態服務功能受到的影響。分析了該區域存在土地沙化、土壤鹽清化、水資源短缺等問題。因此,提出了科學合理地開發自然資源,保護、恢復和可持續地利用本區域的生態資源已成為當務之急。

關鍵詞:遙感調查;土地利用;生態系統

中圖分類號:X826 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2020)4-0005-03

1 研究背景

為更好地滿足國家發展的戰略需求,了解和掌握吉林省生態狀況時空變化規律,找出吉林省生態問題和生態變化主要原因,研究基于遙感調查評估和分析,提出了相應的對策和建議。以《全國生態保護“十三五”規劃綱要》為指導,以協調生態環境保護與社會經濟發展為出發點,圍繞吉林省發展戰略和生態保護監管的需求,充分依托吉林省生態環境10年(2000~2010年)變化遙感調查與評估的工作研究成果,結合該省實際情況,實現對吉林省西部地區典型自然保護區近5年(2010~2015年)生態系統格局、服務功能等變化特征的分析與評估,進而綜合評估吉林省西部地區生態環境狀況,從而為生態文明建設與生態保護工作的可持續發展提供決策依據。

2 研究區域

研究區域以向海國家級自然保護區為典型區,其地理位置位于吉林省西部通榆縣境內,科爾沁草原中部,西與內蒙古科右中旗接壤,北與洮南市相鄰。地理坐標為44°55′~45°09′N,122°05′~122°31′E[1],保護區南部有霍林河貫穿東西,中部有額穆泰河流進濕地,北部引洮兒河水注入水庫。向海地處內蒙古高原和東北平原的過渡地帶,地貌以沙化和鹽潰化的平原為特征。向海自然保護區野生動植物資源豐富,尤其是珍瀕危鳥類種群數量相對較多[2]。其中列入國家一級保護動物的鳥類有42種。因此,向海自然保護區在吉林省乃至中國在生物多樣性和濕地環境保護方面,起到了十分重要的作用[3]。

3 典型區生態狀況變化

3.1 土地利用類型變化分析

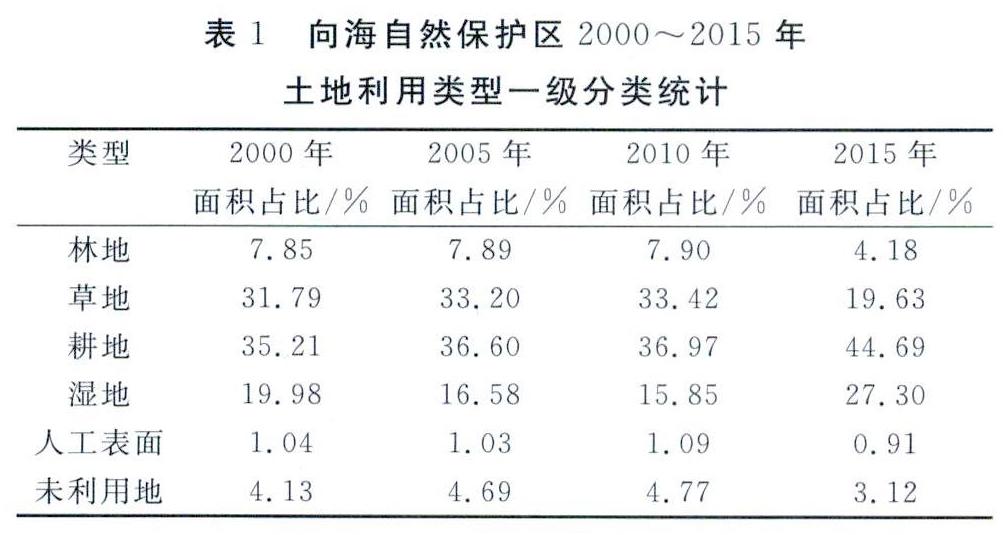

從土地利用類型上看,吉林省西部向海自然保護區主要以草原、濕地和耕地生態系統為主,占到了該區域85%以上,還有如林地、其他生態系統類型(主要是鹽堿地和沙地)也在該區域有少量分布,約占8%左右。人工用地在該區域面積占比不大(圖1、表1)。

從各類生態系統的分布上看,草地、耕地生態系統分布于吉林省向海保護區各處,其他類型的生態系統(如裸地和森林)也有少面積分布,濕地(主要是湖泊和沼澤)多分布在保護區中部和南部。

從時間上看,2000~2010年,向海自然保護區呈現平穩變化的趨勢,草地、濕地、耕地以及其他生態系統(主要是裸地和鹽堿地)變化程度相對較大,其中草地、耕地及未利用地(主要是裸地和鹽堿地)分別同比增長了5.13%、5.00%和15.54%;濕地面積有所減少同比減少了20.69%。林地和人工用地10年間變化不大。

2010~2015年,向海保護區各類型生態系統均有顯著變化,其中草地、林地、人工表面和其他生態系統(主要是裸地和鹽堿地)同比減少了41.25%、47.05%、16.24%和34.5%;耕地和濕地(主要為湖泊與沼澤)面積有所增加,同比增長20.87%和72.32%。

對比2000~2010年西部向海保護區10年變化與2010~2015年的變化,由于近5年西部地區河湖連通工程的實施初顯成效,使得該地區湖泊與沼澤的面積均有顯著的增加趨勢;鹽堿地面積有所減少,但由于原來的鹽堿地土壤中存在某些可溶性毒性元素(如氟元素),可能對周邊草本植物存在一定的影響。另外,該區域的耕地(主要為旱地)面積近5年總體上呈現增加的趨勢。

3.2 生態服務功能狀況

吉林省西部向海保護區以防風固沙和生物多樣性維護功能為主要生態服務功能。其中生物多樣性維護功能主要以珍瀕危鳥類生物為主,如大鴇、東方白鶴、丹頂鶴國家級重點保護野生動物及蒙古黃榆等珍稀植物。

通過遙感影像和Arcgis軟件計算分析得到吉林省2015年防風固沙量分布。從吉林省全省防風固沙生態服務功能的分布來看,西部向海保護區防風固沙量高于吉林省西部區域防風固沙量的平均水平,表明該區域生態環境相對較好,抗干擾能力較強。但由于近年來向海保護區周邊地區存在過度墾殖和放牧的情況,導致該區域生態環境逐漸惡化,草地植被類型逐年退化,防風固沙生態功能呈現出下降的趨勢。

4 典型主要環境問題分析

2000~2010年該區域由于氣候干旱以及過度放牧和其他破壞環境的人類活動,向海自然保護區和周邊環境荒漠化程度加劇,同時造成了鳥類棲息地的破壞。通過吉林省生態十年典型保護區土地沙化數據和未利用地的統計數據來看,該區域土地沙化呈現出逐年上升的趨勢;而林地、草地和水體均有不同程度的減少。向海保護區植被結構和功能的退化,使得該地區珍稀鳥類的棲息環境遭到了嚴重的破壞,生物多樣性保護面臨著嚴重的威脅。該區域作為吉林省乃至整個東北亞地區珍稀鳥類遷徙、經停的地區,由于人類活動的加劇面積已經有所減少,多處核心區生態服務功能呈現大面積退化的趨勢。

由于吉林省西部向海保護區在自然環境保護和生態服務功能維護等方面發揮著重要作用,加之近年來人類活動的不斷加劇,導致保護區及其周邊環境問題凸顯。

(1)草原退化(過度放牧和開墾)。長期以來,草地生態功能及綜合經濟價值未受到重視,保護區周邊環境沒有得到有效的保護,保護區內仍存在居民過度放牧和房屋建設活動的情況存在,導致該區域草場資源嚴重退化,沼澤、濕地面積萎縮,已經嚴重影響到該區域的生態服務功能,同時對鳥類的生境造成了嚴重破壞。

(2)水資源短缺(地表、地下水位下降)。向海保護區濕地內擁有大小沼澤20余處,其中相當一部分是由霍林河等淡水匯人而成。但由于近年來該區域的持續干旱,雨量不充足,致使該區域由于氣溫的升高而使濕地蒸發量呈現出增加的趨勢,從而加快了濕地水資源的減少。

(3)鹽漬化和土地沙化。由于該區域濕地的減少,地下水位下降,加之氣候干旱使得部分濕地發生變化。通過2000~2010年濕地面積變化來看,10年間向海保護區濕地占比由原來的19.98%下降至15.85%,下降幅度達到了20%。這一現實問題不僅影響了區域內的生態環境,也使當地草場資源大幅度減少,已成為該區域重要的生態環境問題。

2010~2015年吉林省西部地區河湖連通工程的實施,將霍林河等流域的淡水資源引至西部干旱區的湖泊中進行蓄存,使得該區域水域和濕地面積較2000年相比有所增加,區域水資源短缺的問題得到一定程度的緩解。但由于工程實施過程中重湖泡水面的恢復,輕生態系統建設的做法,使得新建和擴建河道形成的有毒有害物質下滲到河道中,造成水體內生物大量死亡,水質狀況變差。而導致這種情況的主要原因是土壤和底泥中的可溶性氟化物和重金屬物質的超標。由于吉林西部地區是蘇打鹽堿地區,水土物質成分較復雜,而對草地和濕地脅迫相對較大的是水體中離子交換能力較差、難以沉降固定、污染持久積累的硫酸鹽和天然毒性物質氟化物。此外,高濃度的重金屬物質也會對濕地水環境產生一定程度的影響[4]。

從吉林省發展狀況上看,整個吉林省西部主要以農業為主,對自然資源的依賴程度仍然很高,粗放式發展觀念相對較深,工業基礎也很薄弱。近年來環境的破壞,資源的過度利用對整個保護區乃至西部區域的可持續發展業已構成了嚴重威脅。

5 對策與措施

人類開發活動、保護區及周邊基礎設施建設與環境監督管理中存在的問題是影響區域資源發揮有效保護作用的重要因素。在落實生態保護政策和措施的過程中,應重點從以下幾個方面開展工作。

(1)加大退耕還濕的力度;同時適度合理的利用草場資源,嚴禁過度放牧和其他破壞草場、濕地環境的人類開發活動。合理放牧不是禁止放牧,而是在環境容量、草場資源量能夠滿足當地村民的合理需求,同時以不破壞自然環境和鳥類棲息環境為前提的資源利用,實現發展和保護環境的供需平衡。

(2)科學實施保護區及周邊區域水利工程建設;向海保護區的水源來自于挑兒河、霍林河等河流引水工程。根據各河流的水文、水量特征,做好區域水資源優化配置以及基準年水資源供水預測、蓄水預測,在合理分析和綜合規劃水資源配置的基礎上,做好各部門規劃上的銜接,改善區域濕地環境和水環境,促進野生動植物的繁衍生息。另外,加強對保護區周邊環境的監管力度,阻止草地、濕地向農用地、建設用地及裸地的轉變,通過2015年的數據可以看出,向海保護區內濕地恢復已初見成效。

(3)適度發展生態經濟,促進當地旅游經濟的發展。強化保護區管理,提高管理人員及游客的素質,擴大宣傳及教育工作,打造綠色生態景觀;提升環境保護意識,可以面向公眾開展主題教育活動;加強對旅游人數的管理,科學規劃旅行線路,真正實現區域環境的改善。

參考文獻:

[1]孫長發,賈子毅.向海自然保護區生態旅游開發探討[J].內蒙古林業科技,2006(4):54~56.

[2]蘇安秋.綠色生態旅游縣助推縣域經濟快速發展[J].吉林農業,2010(9):7.

[3]孫晶.吉林向海濕地的立法保護[J].中國環境管理,2007(2):5~7.

[4]董建偉,楊軍梳,楊衛平,等.吉林西部河湖連通需解決的主要生態環境問題[J].中國水利,2014(22):26~30.

收稿日期:2019-12-17

基金項目:吉林省環境保護廳基礎科研課題(編號;201704)

作者簡介:李昂(1986-),男,工程師,研究方向為生態環境與遙感。