精設學習任務 優化教學策略 促進精準教學

徐志紅 張世成

[摘? ?要]學習任務要圍繞重要概念、關鍵能力、必備品格等精心設計。在實際教學中,教師要把握好學生的學習起點,了解學生的已有知識經驗,讓學生暴露學習過程中的問題,并以此作為依據進行合理分析,及時優化后續教學策略,促進精準教學,從而有效鍛煉學生的科學思維,提升學生的科學探究能力,形成并鞏固物理觀念。

[關鍵詞]學習任務;科學思維;科學探究

[中圖分類號]? ? G633.7? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)11-0039-03

學習任務作為課堂教學活動的有機組成部分,對改進學生的“學”和教師的“教”有著不可替代的作用。圍繞重要概念、關鍵能力、必備品格精心設計學習任務,在教學中,暴露學生的前概念及存在的問題,引起學生有意注意,增強學習的學習動力,提高學習效率。

如何在教學過程中設計有效的學習任務,并以此為依據,改進教學策略,促進精準教學,鍛煉科學思維,完成科學探究,形成正確的物理觀念?下面結合實例談談筆者的看法。

一、設計學習任務,優化實驗策略,完成科學探究

基于核心問題,設計學習任務,暴露學習困難,判斷學生的學習起點,進而優化實驗策略,收集證據,完成科學探究,讓“教”更好地為“學”服務。

[案例1]探究熱傳遞的條件

教師演示:小燒杯A中裝有溫度較高的水,大燒杯B中裝有溫度較低的水,將A浸入B,同時用溫度計觀察兩燒杯中水的溫度是否發生變化。觀察發現:A中水的溫度降低,B中水的溫度升高了。說明:A中水的內能減少了,B中水的內能增加了,發生了熱傳遞,得出:內能從溫度高的物體轉移到溫度低的物體。

此探究沒有突出學生的主體地位,教師僅僅是把熱傳遞的自然現象展示了一下,然后告知答案而已,學生只是觀眾,沒有主動參與實驗設計、科學推理等環節,沒有對物理現象產生應有的質疑,導致學生的思維沒有得到應有的鍛煉。

[案例2]探究熱傳遞的條件

設計學習任務:在熱傳遞過程中,內能是從哪個物體轉移到哪個物體的?

全班學生異口同聲:“從內能多的物體轉移到內能少的物體。”教師追問:“你的理由是什么?”學生說:“因為轉移的是內能,當然從內能多的物體轉移到內能少的物體。”充分、徹底暴露學生的想法,這就是學生學習和教師教學的起點。

優化實驗策略:順水推舟,設計實驗驗證猜想。

用大小不同的燒杯,裝入溫度相同且高度相同的水。很明顯,大燒杯B中水的內能比小燒杯A中水的內能多,然后把A放入B中,同時用兩支溫度計測出各自的溫度是否發生變化,以此來判斷各自內能是否變化,從而得知內能是否發生轉移。

一段時間后,發現兩支溫度計的示數都沒有發生變化,說明沒有發生熱傳遞,也就否定了“熱量是從內能多的物體轉移到內能少的物體”的說法。

學生非常驚訝,求知欲瞬間爆發:熱量到底是從哪個物體轉移到哪個物體的呢?

教師引導:“有什么方法使剛才兩杯水發生熱傳遞?”學生說:“可以先加熱小燒杯中的水,使小燒杯中水的溫度比大燒杯中水的溫度高,然后把小燒杯浸入大燒杯中,同時用溫度計觀察兩燒杯中水的溫度是否發生變化?”一段時間后發現:小燒杯中水的溫度降低,大燒杯中水的溫度升高了。說明小燒杯中水的內能減少了,大燒杯中水的內能增加了,發生了熱傳遞,得出:熱量從溫度高的物體轉移到溫度低的物體。

改變錯誤的前概念是很困難的,要先“破”而后“立”。要先徹底暴露問題,并通過實驗等方法讓學生認識到原認知是錯誤的,引起思維的沖突,產生認知不平衡,這就是“破”。由“破”激發求知欲,設計新的實驗,鍛煉科學思維,提高學習效率。建構新的認知,這就是“立”。

要想讓一杯濁水變清澈,僅僅加入清水,這杯水還是渾濁的,必須要把原有的濁水倒掉再裝入清水,所以想建立“內能從高溫物體轉移到低溫物體”的認知,只完成第二個實驗是不夠的,需要打破原有錯誤認知,故第一個實驗也是必須要完成的。

二、設計學習任務,優化數據分析,鍛煉科學思維

通過設計學習任務,暴露思維問題,了解學生分析數據的起點,依據“特殊”數據,運用追問等教學策略,優化數據分析過程,進而促進學生“有依據地思考”,保證學生深度學習的發生,鍛煉學生的科學思維。

[案例3]研究杠桿平衡條件的實驗中多次實驗的目的

實驗中,學生認為需要多次實驗,于是教師問學生:“本實驗中,多次改變數據重復實驗的目的是什么?”學生搶著舉手回答:“求平均值,減小誤差。”全班學生齊刷刷地舉手表示支持,那自信的表情告訴老師,對此問題是胸有成竹的。

學生對“多次改變數據重復實驗的目的”理解上的漏洞暴露無遺,而且問題還很嚴重。是強行告知,還是通過適當的教學策略,引導學生科學認識多次實驗的目的?

設計學習任務:杠桿平衡條件實驗中,多次實驗的目的是什么?

原教學計劃是,分析數據得到杠桿平衡條件后,在實驗評估時討論多次實驗的目的。有了剛才這個“小插曲”后,筆者準備改變教學策略。在不影響本實驗目的的基礎上,讓學生理解多次實驗的目的。

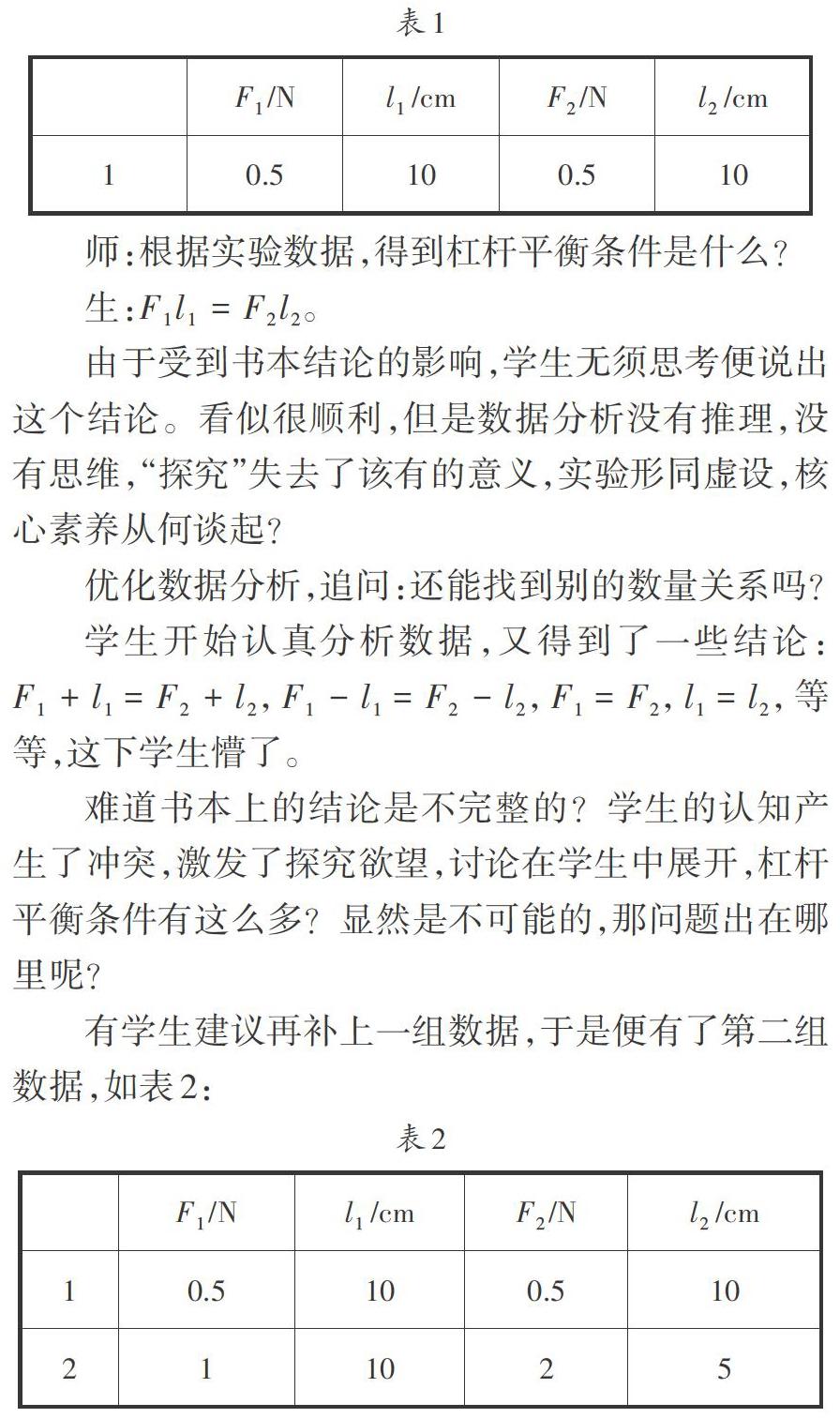

選擇某組“特殊”的數據填入表格中,如表1:

師:根據實驗數據,得到杠桿平衡條件是什么?

生:[F1l1=F2l2]。

由于受到書本結論的影響,學生無須思考便說出這個結論。看似很順利,但是數據分析沒有推理,沒有思維,“探究”失去了該有的意義,實驗形同虛設,核心素養從何談起?

優化數據分析,追問:還能找到別的數量關系嗎?

學生開始認真分析數據,又得到了一些結論:[F1+l1=F2+l2],[F1-l1=F2-l2],[F1=F2],[l1=l2],等等,這下學生懵了。

難道書本上的結論是不完整的?學生的認知產生了沖突,激發了探究欲望,討論在學生中展開,杠桿平衡條件有這么多?顯然是不可能的,那問題出在哪里呢?

有學生建議再補上一組數據,于是便有了第二組數據,如表2:

生:根據第二次實驗的數據,就可以把[F1+l1= F2+l2],[F1-l1=F2-l2],[F1=F2],[l1=l2]排除掉。因為以上結論不是“萬能”的,它們不滿足第二次實驗的數據。

師:你這個“萬能”用得不錯,物理學中的規律就是“普遍”的意思,就是滿足所有實驗數據。很顯然,[F1+l1=F2+l2],[F1-l1=F2-l2],[F1=F2],[l1=l2]這些結論不夠普遍,現在只剩下[F1l1=F2l2],這個結論普遍嗎?

生:再完成第三次實驗,第四次實驗,實驗次數越多,得到的結論越普遍。

初中階段多次實驗有兩個目的:其一,多次測量求平均值,減小誤差;其二,多次實驗使規律具有普遍性。很多情況下,學生是不經思考地猜答案的,其他學生隨聲附和,撞對了運氣好。只有暴露問題,讓學生先錯后悟,通過反思,找到正確的模型,這樣學生對新模型的領會才會更加深刻。

三、設計學習任務,突破構建難點,形成物理觀念

很多課堂對概念教學不夠重視,不會挖掘概念的核心問題,更不懂得如何突破難點。概念教學的學習任務要指向核心問題,讓學生暴露問題,并以此為依據,優化教學策略,幫助學生形成物理概念。

[案例4]燃料的熱值教學

此概念的核心問題是“完全燃燒”,實驗的目的是通過完全燃燒相同質量的燃料比較放出熱量的多少(水溫度的升高量)來認識熱值,此實驗是為形成熱值概念服務的。

教學發現:學生都選擇了“通過燃料燃燒相同時間時比較放出熱量的多少(水溫度的升高量)”,為什么會這樣呢?經了解發現,是因為前面比熱容的學習——相同的熱源,加熱相同時間,比較相同質量的不同液體溫度升高了多少。原來是慣性思維作怪,可見學生的思維含量是較低的。

設計學習任務:比較兩種燃料燃燒一定時間時,水溫度的升高量是多少?

全班學生都認為應比較“燃料燃燒相同時間時,水溫度的升高量”。

突破構建難點:筆者沒有反對,把答案寫在黑板上;然后進行實驗,記錄燃料燃燒不同時間時,水的溫度值,同時提醒學生注意觀察酒精和紙片的燃燒現象。學生發現紙片燃燒完需要2.5 min,而酒精燃燒完需要3 min,即質量相同的酒精和紙片,燃燒完所用的時間是不一樣的,如表所3示。

時機成熟,及時追問:“這個現象對你有什么啟示?”

全班學生:“要比較酒精和紙片完全燃燒后水溫度的升高量,就應選擇48 ℃和35 ℃進行分析。”

教師追問:“是什么原因讓你們產生180度的轉彎呢?”

學生:“我們觀察到酒精和紙片不是同時燃燒完的,而實驗中要控制燃料燃燒的質量相同,所以只有全部燃燒后才能控制燃燒的質量是相同的。”

當學生暴露問題后,教師不能操之過急,不能夠皺起眉頭用表情表示反對,相反要耐心地把這個“公認”的答案寫在黑板上,要與學生“同流合污”,同時優化教學策略,把這個資源的“利益”最大化。

“完全燃燒”是本實驗的核心問題,當學生認識到出現問題的時候,當場否定、立馬糾正,是灌輸式教學,這樣的教學是蒼白無力的。教師應精心設計教學策略,挖一個“陷阱”,陪學生一起掉下去,正所謂“不撞南墻不回頭”,再通過自己的努力爬出來,不急不躁,耐心等待,總有花開的時候。

既要精心設計學習任務,敢于、善于暴露學生的問題,收集并分析,更要時刻培養自己的教學智慧,恰當利用教學資源,優化教學策略,在關鍵問題上,運用“合理追問”“延遲評價”“質疑創新”“設置陷阱”等教學手段,培養真思維,進行真探究,促進精準教學,形成真正的物理觀念。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 張世成. 證據物理[M].南京:江蘇科技出版社, 2011.

[2]? 張世成.鑲嵌評價 精準促學:以“歐姆定律”教學為例[J].中學物理教學參考,2019,48(13):30-32.

(責任編輯 易志毅)