基于核心素養培養的初中物理教學設計

楊新宇

[摘? ?要]物理教學目標從三維目標走向物理學科核心素養,這就要求教師在實際教學中,要注意創設真實的、鮮活的活動情境,以問題鏈為導向,在任務的驅動下,組織學生體驗探究過程,進而培養提高學生的物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任。文章以《杠桿》的教學設計為例,闡述基于核心素養培養的物理教學設計。

[關鍵詞]核心素養;杠桿;運動與相互作用觀念;科學思維;科學探究

[中圖分類號]? ? G633.7? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)11-0056-03

隨著教學改革的不斷推進,物理教學目標也從三維目標走向物理學科核心素養,實際教學中教師應當通過真實的、鮮活的情境活動,以問題鏈為導向,在任務的驅動下,組織學生體驗探究過程,以培養學生的物理學科核心素養。下面以《杠桿》第一課時的教學設計為例,闡述物理教學的設計和實施。

“杠桿”是最簡單的機械,先學習“杠桿”,再學習“滑輪”和“滑輪組”,由簡單到復雜,符合學生的認知規律。在認識“杠桿”的過程中,引導學生從生活到物理、從物理到社會,培養學生的物理觀念、科學思維、科學探究等學科核心素養,為后續的學習奠定基礎。

一、教學目標

(一)認識杠桿

通過生活體驗,學會將生產生活中相關的工具歸類到“杠桿”這一簡單機械類型。同時學會將具體工具抽象成杠桿模型,在模型構建過程中,培養學生的科學思維。

(二)通過觀察和實驗,了解杠桿的構造

在實驗探究過程中,深刻理解使杠桿順時針和逆時針轉動的是什么力,培養學生的相互作用觀念。

(三)通過探究活動,深刻理解杠桿的平衡與力的大小及力臂有關

在思維沖突的過程中,培養學生用事實去質疑和論證,從而引出“力臂”的概念。在示范和模仿的過程中學會構建具體情境中杠桿的力臂,培養學生嚴謹的思維習慣。

二、教學重點和難點

1.了解杠桿的構造,理解力臂概念。

2.畫杠桿的力臂。

三、教學過程

(一)教學引入

教師:

活動1.播放視頻。

組織學生觀看生產生活中常見的機械設備(如挖掘機、吊車、傳送帶等)的工作過程。

提問1.這些設備工作時可以給我們帶來哪些方便?能解決什么樣的問題?

學生:觀看視頻,交流討論,匯報心得。

設計意圖:用真實的場景和活動,讓學生在熟悉的情境中體驗機械的魅力,感受物理之用之美。體現“從生活走向物理,從物理走向社會”的教學理念。

教師:

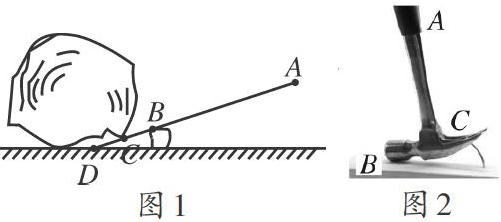

活動2.組織學生體驗和使用機械:用撬棒撬石頭(如圖1),用羊角錘起釘子(如圖2)。

提問2.你是如何使用這些機械的?機械的運動具有什么樣的特點?

學生:(1)分組使用撬棒、羊角錘;

(2)交流討論,探討使用機械的感受;

(3)匯報:①使用撬棒時,將撬棒的一端放在石頭下,在撬棒的下方某個位置(圖1中的位置B)墊放一塊石頭撐著,在另一端(A端)用力向下壓撬棒,棒向下旋轉,石頭被翹起。

②使用羊角錘時,用夾口夾住釘子,錘子的尾端部分(圖2中的B端)壓著桌面,用力扳木柄的上端(圖2中的A端),錘子繞著尾端部分旋轉,釘子被拔出。

設計意圖:讓學生在真實的體驗中,感受撬棒、羊角錘的工作過程,一個力(如手對錘柄的力)讓撬棒、羊角錘朝著需要的方向轉動,另一個力(如石頭壓著撬棒的力和釘子壓著鐵錘的力)阻礙撬棒、羊角錘轉動。為接下來杠桿模型的提煉做好準備。

教師:

撬棒、羊角錘等機械在工作的時候,在力的作用下繞著某一支撐點(如圖1中的B點和圖2中B端)轉動,我們把這類機械稱為杠桿。

(二)新課教學

1.杠桿的基本概念

(1)定義:在力的作用下繞著某支撐點轉動的堅實物體,叫作杠桿。

(2)支點(O):杠桿繞著轉動的支撐點,叫作支點O。

教師:

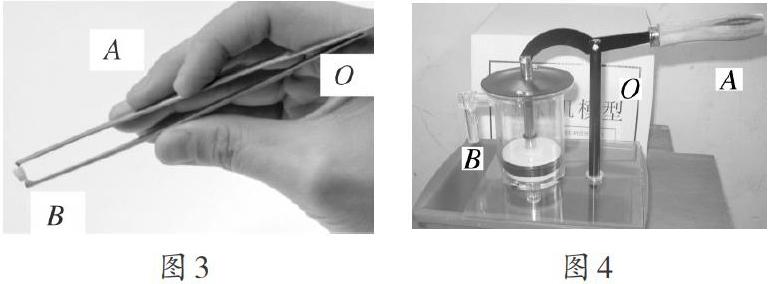

活動3.展示一系列生活中常見的杠桿(如鑷子、手搖式抽水機等)。

提問3.這些工具在工作中,支撐點在哪里?哪些力讓它轉動?哪些力阻礙它轉動?

學生:①閱讀圖片,交流討論它們是如何工作的;

②匯報:ⅰ.鑷子在工作時,支點在鑷子的尾端O,夾起物品時,手對鑷子的力(在A處)使鑷子轉動,夾子內的物品給鑷子的支持力(在B處)阻礙鑷子轉動。

ⅱ.手搖式抽水機工作時,支點位于O,手對搖柄的力(在A處)使搖柄向下轉動,活塞對搖柄的力(在B處)阻礙搖柄轉動。

設計意圖:學生在觀察討論的基礎上,結合生活實際,把實際工具抽象成杠桿模型。在實踐中培養學生的建模能力,培養學生的科學思維。同時,在體驗中明確什么力使杠桿轉動以及什么力阻礙杠桿轉動,滲透對“壓力、支持力”的理解,區分“重力和壓力”,培養學生的物理觀念。

(3)動力(F1):根據實際情況使杠桿轉動的力,叫作動力F1。

(4)阻力(F2):根據實際情況阻礙杠桿轉動的力,叫作阻力F2。

(5)杠桿模型(如圖5):

2.杠桿的平衡

教師:

活動4.現場展示杠桿在力的作用下靜止(結構簡圖如圖6所示)。

把鐵架臺放在水平桌面上,將一標有均勻刻度的硬質木桿(質量分布均勻)懸掛在鐵架臺上,調節輕桿兩端的螺母,使輕桿水平靜止。

提問4.硬質木桿是杠桿嗎?如果是,支點在哪里?使木桿順時針轉動的是什么力?使杠桿逆時針轉動的是什么力?為什么木桿沒有轉動起來呢?請構建示意圖。

學生:①思考、討論,互助學習。

②匯報心得:硬質木桿可以看作杠桿;支點位于木桿正中間的懸掛點(圖6中的O點);使木桿順時針轉動的力是右半部分木桿(含螺母)受到的重力G1;使木桿逆時針轉動的力是左半部分木桿(含螺母)受到的重力G2;因為G1使木桿順時針轉動的效果和G2使木桿逆時針轉動的效果一致,相互抵消,所以木桿靜止不動。

設計意圖:學生在討論交流的基礎上,結合杠桿的概念將木桿抽象成杠桿,培養學生的建模能力;通過分析動力和阻力的來源,培養學生的運動與相互作用觀念;通過分析杠桿保持靜止狀態的原因,培養學生的質疑、論證的素養。

教師:

當動力和阻力對杠桿的轉動效果互相抵消時,杠桿將處于平衡狀態。杠桿平衡有靜止和勻速轉動兩種情形。

活動5.演示杠桿的狀態。

提問5.如圖7所示,杠桿處于水平平衡狀態。①現將懸掛在A處的鉤碼向左移動一格,杠桿還能保持水平平衡嗎?說明杠桿的平衡和力的什么要素有關?②用懸線將滑輪掛在杠桿A端,如圖7,向左和向右推動掛著鉤碼的懸線,杠桿還能保持水平平衡嗎?說明杠桿的平衡和力的什么要素有關?

學生:①觀察、思考、討論。

②交流、匯報:ⅰ.懸掛在A處的鉤碼向左移動一格,杠桿順時針加速旋轉,平衡被打破。說明杠桿的平衡與力的作用點有關。ⅱ.向左推動掛在A處的掛著鉤碼的懸線,杠桿逆時針加速旋轉,平衡被打破。說明杠桿的平衡與力的作用方向有關。

設計意圖:學生通過觀察、體驗,感受杠桿平衡被打破的情況,杠桿順時針(逆時針)加速轉動,說明力使杠桿順時針轉動的效果加強(減弱)。順時針轉動效果加強(減弱)是因為力的作用點發生了改變,說明杠桿的平衡與動力(阻力)的作用點有關。引導學生在質疑、證實、推理的過程中培養科學思維。

教師:

提問6.當力的大小和作用點不變,改變力的作用方向,杠桿的平衡一定會被打破嗎?

學生:①猜想、討論、匯報。

②猜想不一:平衡一定被打破、繼續保持平衡。

教師:大家提出了猜想,我們的猜想是不是一定正確呢?通過實驗來驗證。介紹實驗裝置和探究過程(如圖8)。

活動6.

①用細線懸掛兩個鉤碼吊在杠桿的A處。

②在B處懸掛細線,分別沿BC方向和BD方向拉彈簧測力計,讓杠桿水平平衡。讀取彈簧測力計的示數F1和F2。

③在E處懸掛細線,沿EH方向拉彈簧測力計,讓杠桿水平平衡。讀取彈簧測力計的示數F3。

④比較F1和F2、F3的大小關系。

提問7.F1和F2、F3的作用點、作用方向和大小三個要素都一樣嗎?F1和F2、F3的作用方向有什么共同點?

學生:①觀察、思考、討論、交流。

②匯報:

ⅰ.F1和F2的作用點相同,大小相等,作用方向不同,杠桿水平平衡。杠桿的平衡與力的作用方向沒有關系。F3和F1、F2的大小相等,作用點和作用方向不同,杠桿水平平衡。杠桿的平衡與力的作用點、作用方向沒有關系。

ⅱ.F1和F2、F3的作用線到圓盤的中心即杠桿的支點O的垂直距離相等。疑惑:是不是杠桿的平衡與力的作用線到支點O的垂直距離有關呢?

設計意圖:在學生思維沖突(活動5和活動6中,實驗獲得的結論不一致)的情況下,開展思維的遞進性訓練(為什么不相同?尋找F1和F2、F3的作用方向的共同特征),以及學生實事求是的科學態度和責任。

教師:

在F1和F2、F3作用過程中,作用線到圓盤的中心即杠桿的支點O的垂直距離相等,杠桿始終保持水平平衡。物理學中為了便于描述,引入了力臂的概念。

力臂定義:從支點O到力的作用線的距離叫作力臂L。

動力臂:從支點O到動力F1的作用線的距離叫作動力臂L1。

阻力臂:從支點O到阻力F2的作用線的距離叫作阻力臂L2。

教師:

力臂是由力的作用點和力的方向共同決定的,包含了力的兩個要素。我們在討論力對杠桿的作用效果時,確定了杠桿的支點后,只要考慮力的大小和力臂就可以了。

活動7.構建具體情境中動力和阻力的力臂。

情境:用鑷子夾取物品,請構建力臂。

①將鑷子抽象成杠桿模型,如圖9中OAB。(模型構建)

②畫出手對鑷子的壓力F1和物品對鑷子的支持力F2。

③沿著F1和F2的作用方向畫它們的作用線,如圖9中的虛線。

④過支點O作F1和F2的作用線的垂線,同時用大括號標注出來,標記L1和L2。

學生:模仿構建力臂。

請大家構建圖10中工具OAB的力臂。

設計意圖:將學生的學習與生活實際緊密地結合起來,使學生經歷建構模型的過程,培養學生應用物理知識解決實際問題的能力。幫助學生學會抽象實際問題,建立物理模型,即將情境中工具OAB建模成杠桿OA;幫助學生按照合理的解題思路形成良好的解題習慣。教師可以做一些必要的引導,例如杠桿的支點在哪里,使杠桿逆時針(順時針)轉動的是什么力。

四、教學小結

1.知識結構思維導圖

2.杠桿模型

五、作業布置

作業1.開展社會實踐活動,寫出調查報告。結合新課學習,調查自己身邊的機械工具,哪些屬于杠桿?它們在工作過程中,會給生產生活帶來哪些影響?并構建出對應的杠桿模型。

設計意圖:引導學生觀察身邊的杠桿現象,應用自己所學的物理知識分析現象、解決問題,拓展自己的觀察視野和知識面。

作業2.比較圖11中甲(普通剪刀)、乙(鐵匠剪刀)和丙(理發剪刀)的不同,說明各自的特點。

設計意圖:讓學生在對比中體會杠桿模型的構建,感受它們工作的優點和缺點,鞏固杠桿的五要素,同時為下一節課學習杠桿的分類以及后續學習“功的原理”做準備。

在教學過程中,通過真實的情境,以問題鏈為導向,以解決問題為任務,驅動學生思考、討論、交流和匯報,引導學生主動生成知識,提升能力。

布置開放性的作業,引導學生走出學校、走向社會,從生活走向物理、從物理走向社會,學以致用,同時拓展學生的視野,增加知識的深度和廣度。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]? 陳琪兮.物理[M].北京:教育科學出版社,2019.

[3]? 劉鋒.物理教師教學用書[M].北京:教育科學出版社,2016.

(責任編輯 易志毅)