中職語文課程思政教學(xué)對(duì)策研究

【摘 要】本文立足“立德樹人”根本任務(wù),發(fā)揮中職語文獨(dú)特的育人功能,對(duì)照中職語文新課標(biāo)要求及課程思政內(nèi)涵要義,從教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)評(píng)價(jià)等三個(gè)方面探討開展中職語文課程思政教學(xué)的具體對(duì)策,以促進(jìn)中職語文教學(xué)價(jià)值引領(lǐng)與思政課程同向同行,從而有效構(gòu)建中職語文思政育人體系。

【關(guān)鍵詞】中職語文 課程思政 教學(xué)對(duì)策

【中圖分類號(hào)】G 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

【文章編號(hào)】0450-9889(2021)26-0025-02

黨的十八大報(bào)告首次提出“把立德樹人作為教育的根本任務(wù)”。近年來,圍繞“立德樹人”根本任務(wù),職業(yè)院校、中小學(xué)等持續(xù)開展了諸多探索,其中高校推行的課程思政成效最為顯著,有效促進(jìn)了各類課程與思政課程同向同行,形成了各類課程與思政課程協(xié)同育人的效應(yīng)。《中等職業(yè)學(xué)校語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)》將語文核心素養(yǎng)培養(yǎng)及強(qiáng)化語文學(xué)科育人功能放在了首要位置,同時(shí)將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化、社會(huì)主義先進(jìn)文化等內(nèi)容納入其中,提倡“以專題的形式組織課程內(nèi)容”。在新課程改革背景下,如何將課程思政元素融入中職語文教學(xué),把中職語文課程思政落到實(shí)處,是一線教師應(yīng)深入研究的課題。

一、思政課程與課程思政的異同

思政課程,顧名思義為思想政治理論課程,是進(jìn)行馬克思列寧主義理論教育,黨的路線、方針、政策教育,愛國主義、革命傳統(tǒng)教育的一門重要課程,通過思政課程學(xué)習(xí)可使學(xué)生了解并掌握中國特色社會(huì)主義理論體系的基本內(nèi)容,樹立辯證唯物主義和歷史唯物主義的世界觀。思政課程是各類學(xué)校獨(dú)立開設(shè)的一門課程,是對(duì)思想政治教學(xué)體系的顯性教育。

課程思政是指以構(gòu)建全員、全程、全課程育人格局的形式將各類課程與思政課程同向同行,形成協(xié)同效應(yīng),把“立德樹人”作為教育根本任務(wù)的一種綜合教育理念,它主要指融合滲透到各類課程中的包括政治認(rèn)同、價(jià)值理念、精神追求、人格養(yǎng)成在內(nèi)的一種思想政治教育元素,是有別于思政課程的一種隱性教育。習(xí)近平總書記在全國高校思想政治工作會(huì)議上指出,要堅(jiān)持顯性教育和隱性教育相統(tǒng)一,推動(dòng)思政課程與課程思政同向同行,即無論是顯性教育還是隱性教育,二者都是為了解決“培養(yǎng)什么樣的人,如何培養(yǎng)人”的問題,都具有相同的以“立德樹人”為根本任務(wù)的教學(xué)追求。

二、中職語文課程思政教學(xué)的現(xiàn)狀

目前,中職學(xué)校還沒有足夠重視課程思政,體現(xiàn)在課程思政還沒有進(jìn)入中職課程改革的核心環(huán)節(jié)。中職學(xué)校組織文化課教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的力度不夠,語文教師沒有樹立現(xiàn)代職業(yè)教育理念,也不能緊跟課程思政教學(xué)改革的步伐開展教學(xué)實(shí)踐。具體體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

(一)課程思政沒有很好地融入中職語文教學(xué)內(nèi)容

以文學(xué)經(jīng)典閱讀為基礎(chǔ)的語文課程具有工具性與人文性的統(tǒng)一,也具有獨(dú)特的育人功能,有明顯的思政屬性。以筆者所在學(xué)校使用的中職語文教材(高等教育出版社出版)為例,其教學(xué)內(nèi)容蘊(yùn)含豐富的德育資源,無論是老舍《我的母親》中“母親并不識(shí)字,她給我的是生命的教育”背后所傳達(dá)的母親誠信、堅(jiān)強(qiáng)、樂于助人的個(gè)性,還是小小說《香爐》中阿婆那句“他還在我家住了一晚上,你從小在村里長大,舍得到我家玩過一次嗎?”所展現(xiàn)出的同村人的冷漠與異鄉(xiāng)人的關(guān)愛,或者是北京大學(xué)教授謝冕的《讀書人是幸福人》中描述的“而后一個(gè)世界(精神世界)卻為讀書人所獨(dú)有,讀書使人心靈純凈而富有正義感”所倡導(dǎo)的讀好書與文化自信教育,都具有明顯的思政屬性。但在實(shí)際教學(xué)中,中職語文教師并沒有充分挖掘課程思政元素,沒有將課程思政元素融入中職語文教學(xué)內(nèi)容,存在課程思政理念認(rèn)知與中職語文教學(xué)內(nèi)容整體設(shè)計(jì)上的窄化。

(二)中職語文課程思政沒有形成完善的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前,課程思政教學(xué)成效較為顯著的主要集中在高校,中職學(xué)校課程思政仍處在起步的探索階段,如何評(píng)價(jià)課程思政教學(xué)效果仍是一大難題。現(xiàn)行中職語文課程的教學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要以知識(shí)的獲得及技能的習(xí)得為主,側(cè)重于評(píng)價(jià)學(xué)生聽、說、讀、寫等四項(xiàng)語文能力,盡管中職語文教師將學(xué)生情感態(tài)度與價(jià)值觀的培養(yǎng)也列入中職語文教學(xué)目標(biāo)及考核評(píng)價(jià)內(nèi)容中,但其占據(jù)的比例微乎其微。如何契合當(dāng)前課程思政教學(xué)要求,科學(xué)制訂中職語文課程思政教學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)仍需不斷探索與思考。

三、中職語文課程思政教學(xué)的具體對(duì)策

抓住“以文學(xué)經(jīng)典閱讀為基礎(chǔ)的語文課程蘊(yùn)含豐富的育人功能”這一特性,結(jié)合中職語文新課標(biāo)的教學(xué)新要求,深挖中職語文課程中蘊(yùn)含的思政教育資源,優(yōu)化中職語文課程思政教學(xué)內(nèi)容供給,并將思政教育目標(biāo)貫穿于教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)目標(biāo)、課程內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)評(píng)價(jià)等教學(xué)環(huán)節(jié)的全過程,發(fā)揮中職語文課程思政的育人作用。下面從教學(xué)設(shè)計(jì)、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)評(píng)價(jià)等三個(gè)方面探索中職語文課程思政教學(xué)的具體對(duì)策。

(一)中職語文課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)策略

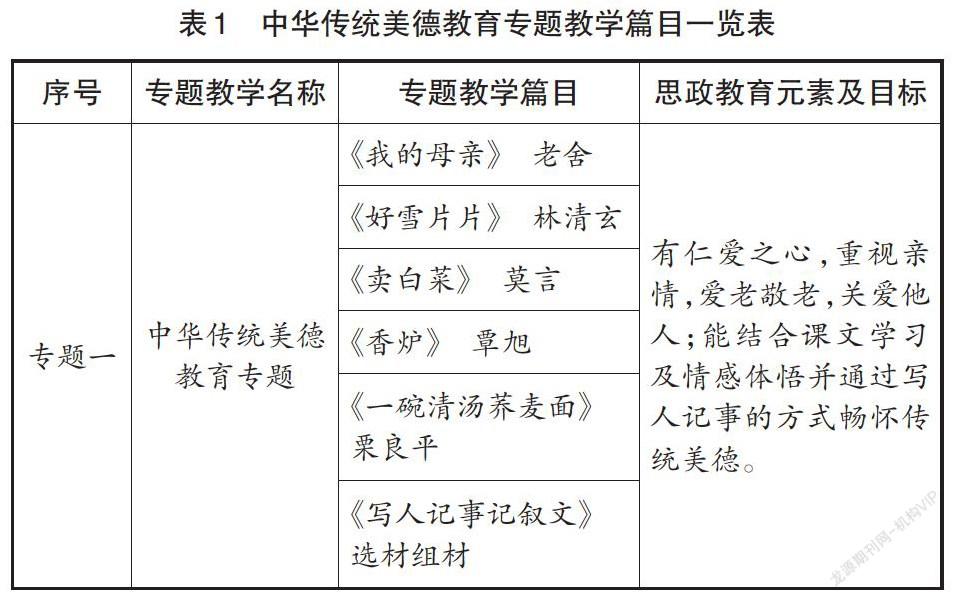

中職語文新課標(biāo)明確提出“將語文核心素養(yǎng)培養(yǎng)放在首要位置、以專題形式組織課程內(nèi)容”的教學(xué)新要求,同時(shí)強(qiáng)調(diào)語文核心素養(yǎng)是語文學(xué)科育人價(jià)值的集中體現(xiàn)。因此,在設(shè)計(jì)中職語文課程思政教學(xué)時(shí),教師應(yīng)著重挖掘思政教育資源,將課程思政元素融入教學(xué)內(nèi)容,從而促進(jìn)學(xué)生在學(xué)習(xí)語文課程的過程中形成正確的價(jià)值觀念、必備品格和關(guān)鍵能力。筆者在中職語文課程思政教學(xué)探索中,對(duì)標(biāo)語文核心素養(yǎng)和思政教育,以相近思政情感培養(yǎng)為主線,將中職語文教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行專題整合。如中職語文(基礎(chǔ)模塊)上冊(cè)有6個(gè)單元,根據(jù)價(jià)值引導(dǎo)教學(xué)目標(biāo)進(jìn)行拆解整合,梳理每篇文章的情感內(nèi)涵,根據(jù)相近情感主題將教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行聚集,轉(zhuǎn)化成中華傳統(tǒng)美德教育、核心價(jià)值觀教育、中華文化自信教育、愛的情感教育等4個(gè)專題。教學(xué)專題既立足中職語文教材原有篇目,著力提高學(xué)生的語文核心素養(yǎng),又依據(jù)課程內(nèi)容的價(jià)值取向重組文本,著力塑造學(xué)生正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀,達(dá)到“價(jià)值塑造與知識(shí)傳授、能力培養(yǎng)”多元統(tǒng)一的課程思政教學(xué)目的。例如,筆者在設(shè)計(jì)中職語文課程思政教學(xué)時(shí),根據(jù)中華傳統(tǒng)美德教育思想內(nèi)涵,將教材原有篇目的思政教育元素整合形成專題,從而實(shí)現(xiàn)中華傳統(tǒng)美德教育目標(biāo)(具體的教材篇目整合情況詳見表1)。

(二)中職語文課程思政教學(xué)實(shí)施策略

中職學(xué)生語文學(xué)習(xí)基礎(chǔ)普遍較差,對(duì)語文學(xué)習(xí)存有厭煩和畏難情緒,缺乏學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性。如何立足學(xué)情,找準(zhǔn)中職語文課程思政教學(xué)的突破口,將思政教育元素融入中職語文教學(xué)內(nèi)容,是中職語文課程思政教學(xué)實(shí)施的難點(diǎn)所在。對(duì)此,筆者努力尋求課程思政與語文教學(xué)的契合點(diǎn),根據(jù)中職語文新課標(biāo)提出的“微寫作”要求,抓住“微”這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),梳理并拆解閱讀與欣賞、表達(dá)與交流、綜合實(shí)踐活動(dòng)等教學(xué)內(nèi)容,避免在中職語文教學(xué)中機(jī)械空講、尬講思政教育;嘗試從小處入手,抓住中職語文思政教育的某一個(gè)元素,開展基于語文文本的“微品讀”“微表達(dá)”“微寫作”“微活動(dòng)”等教學(xué)活動(dòng),在語文品讀、表達(dá)、寫作等“微學(xué)習(xí)”中注重以學(xué)生為主體的知識(shí)獲取和情感體驗(yàn)。在一次次的微學(xué)習(xí)中,學(xué)生學(xué)習(xí)語文的畏難情緒逐漸克服,學(xué)習(xí)興趣逐漸濃厚,學(xué)生情感態(tài)度與價(jià)值體驗(yàn)逐步穩(wěn)固,有效地實(shí)現(xiàn)了語文教學(xué)與思政教育同向同行。例如,在教學(xué)詩歌《我愿意是急流》時(shí),筆者抓住詩歌語言美、意象美、情感美的特點(diǎn),設(shè)計(jì)“微表達(dá)”教學(xué)活動(dòng)——播放背景音樂并朗誦詩歌的第三小節(jié),學(xué)生閉上眼睛靜靜聆聽,音樂停止,學(xué)生睜開眼睛,將腦海中呈現(xiàn)的兩組意象群特征及背后隱藏的情感“微表達(dá)”出來。學(xué)生通過“說感受→明意象→悟情感”的方式品讀詩歌,獨(dú)特的情感在“微表達(dá)”教學(xué)活動(dòng)中得以抒發(fā),感受到“意象群”這一詩歌表現(xiàn)手法的獨(dú)特魅力,體會(huì)到蘊(yùn)含在詩歌意象背后的對(duì)愛的執(zhí)著與追求,提高了學(xué)生詩歌品讀鑒賞的能力。

(三)中職語文課程思政教學(xué)評(píng)價(jià)策略

根據(jù)中職語文新課標(biāo)提出的課程評(píng)價(jià)原則,結(jié)合課程思政教學(xué)協(xié)同育人理念,將評(píng)價(jià)原則指向“堅(jiān)持正確的政治方向和育人方向,堅(jiān)持對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)做出多角度、全方位的評(píng)價(jià),堅(jiān)持動(dòng)態(tài)看待學(xué)生的學(xué)習(xí)過程和成長”。筆者結(jié)合中職語文課程思政教學(xué)實(shí)際,將企業(yè)、教師、同行、學(xué)生等主體融合實(shí)施多元評(píng)價(jià),注重并細(xì)化過程性考核評(píng)價(jià)指標(biāo),完善評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),將“知識(shí)傳授、能力提升、價(jià)值引領(lǐng)”三維度納入考核評(píng)價(jià)監(jiān)測點(diǎn),并將價(jià)值引領(lǐng)作為重要的考核評(píng)價(jià)監(jiān)測點(diǎn),完善課程思政考核評(píng)價(jià)體系,構(gòu)建“基于過程、三維考核、多元評(píng)價(jià)”的課程考核評(píng)價(jià)機(jī)制。例如,教學(xué)應(yīng)用文寫作《通知》時(shí),將教學(xué)評(píng)價(jià)主要監(jiān)測點(diǎn)分為“我學(xué)到了”“我做到了”“我悟到了”三大部分,重點(diǎn)監(jiān)測學(xué)生寫作過程中“格式規(guī)范、會(huì)議要素、隨性寫作、換位細(xì)看”的達(dá)成情況,注重考量學(xué)生“思維嚴(yán)謹(jǐn)、舉一反三、換位思考”的職業(yè)品德。

綜上可知,中職教師應(yīng)堅(jiān)持“立德樹人”的教學(xué)宗旨,發(fā)揮語文課程的育人功能,挖掘語文思政教育資源,優(yōu)化語文課程思政內(nèi)容供給,梳理形成以相近思政情感培養(yǎng)為主線的教學(xué)專題,抓住“微”這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),從小處入手開展教學(xué)活動(dòng),同時(shí)完善考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),將價(jià)值引領(lǐng)作為重要的評(píng)價(jià)監(jiān)測點(diǎn)。真正讓語文思政教學(xué)的價(jià)值塑造內(nèi)化于心、外化于行,讓語文教學(xué)變得更有深度與厚度,回歸到“育人”的本真,讓學(xué)生的思政根基得以筑牢,語文思政育人體系得以構(gòu)建。

【參考文獻(xiàn)】

[1]潘莉萍.思政教育融入中職語文教學(xué)的意識(shí)與策略[J].職業(yè)技術(shù)教育,2021(2).

[2]李德旺.中職語文教學(xué)融入“課程思政”的探索與思考[J].職業(yè)教育(中旬刊),2020(11).

[3]陳全堂.中職語文課程思政教學(xué)路徑探析[J].河南教育(職成教),2020(Z1).

【作者簡介】覃容飛(1986— ),女,高級(jí)講師,現(xiàn)就職于廣西玉林農(nóng)業(yè)學(xué)校,研究方向?yàn)橹新氄Z文教學(xué)與改革。

(責(zé)編 陳 媛)