在歷史課堂中滲透唯物史觀的教學設計

黃永生

[摘? ?要]唯物史觀是歷史學科諸素養得以達成的理論保證,學生只有充分理解其內容、內涵,才能深入全面地了解歷史本質,掌握歷史發展規律。文章以《新文化運動與馬克思主義的傳播》的教學為例,嘗試在教學設計和課堂組織上積極滲透唯物史觀,力爭在課堂教學中讓學生掌握基本的唯物史觀。

[關鍵詞]歷史課堂;唯物史觀;教學設計

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)34-0058-03

高中歷史作為基礎教育的一門重要學科,體現著國家意志,具有不可替代的育人功能。高中歷史教師在教學過程中必須始終貫徹歷史唯物主義,培養學生科學的世界觀和方法論。歷史學科核心素養包括唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷五個方面,而唯物史觀是其他四大素養得以達成的理論保證,是認識人類社會發展規律的科學世界觀和方法論。高中歷史課堂教學的終極目標是培養學生的唯物史觀,使學生形成科學的世界觀和方法論。作為一線教師,筆者也在課堂教學中滲透唯物史觀方面進行了一些嘗試,下面簡單論述,以求教于方家。

一、唯物史觀的基本內容及層次目標

(一)唯物史觀的基本內容

唯物史觀內容龐雜、思想深邃,要想在短期內掌握并靈活運用對于高中生來說絕非易事。基于此,課程編寫專家從龐雜的歷史唯物主義中精選出幾個核心思想要求高中學生掌握。以下是需要學生掌握的基本觀點及其內涵:

1.人類社會從低級向高級發展。社會生產力的發展必然推動生產關系的變革,進而改變一定時期的經濟基礎和上層建筑。整個社會形態從橫向上看,社會從低級向高級演化,不斷地向前發展;從縱向上看,社會形態由孤立的個體走向整體,進而初步呈現出融為一體的趨勢。

2.生產力決定生產關系,生產關系反作用于生產力。生產力是指人們在生產實踐過程中改造自然、影響自然并使其適應社會需要的物質力量。生產關系是人們在物質資料生產過程中結成的物質社會關系。先進的生產關系能促進生產力的發展,反之就會阻礙生產力發展,也就是起到反作用。

3.經濟基礎決定上層建筑。當經濟基礎出現變動或者變革時,就會帶動上層建筑產生變化,但是變化的量一定與經濟基礎相匹配。

4.人民群眾是歷史的創造者。在社會生產實踐中獲得的成果都是由人民群眾這個社會主體共同創造的,人民群眾通過辛勤勞動和智慧創造,共同創造了我們社會的精神財富和物質財富。

5.社會存在決定社會意識,社會意識對社會存在具有反作用。分析歷史人物的觀點主張、思想內容,要從大時代背景去思考其產生的原因,因為歷史人物的思想觀點會受到時代背景的影響。而作為社會意識的思想觀點一旦產生并付諸行動,就會對社會存在產生影響,因此社會意識對社會存在具有反作用。

(二)唯物史觀的層次目標

1.了解唯物史觀的基本觀點和方法,并能充分理解其科學性。教師在課堂上分析歷史問題時,要從唯物史觀的基本觀點和方法出發,以讓學生形成比較系統的唯物史觀,并能理解其中的科學性。

2.理解歷史問題和社會問題時要運用唯物史觀。歷史發展的主體是人,歷史是從低級向高級發展的,歷史發展的動力是生產力。運用唯物史觀去分析問題能準確抓住歷史本質,并能快速找到解決問題的辦法。

3.運用唯物史觀就要堅持史論結合、實事求是地論述歷史問題和現實問題。這是最高目標,也是學生是否形成唯物史觀的評價標準。

二、如何在教學設計中滲透唯物史觀

(一)以唯物史觀為綱設計教學目標

《新文化運動與馬克思主義的傳播》這節課的課程標準要求是概述新文化運動的主要內容,探討其對近代中國思想解放的影響;簡述馬克思主義在中國傳播的史實,認識馬克思主義對中國歷史發展的重大意義。從課程標準要求來看,本節課有兩個重點問題要突破,一是新文化運動對近代思想解放的影響;二是馬克思主義對中國歷史發展的意義。前者重在“思想解放”,后者重在“歷史發展”,這兩者之間的邏輯關系是本課的難點,即新文化運動如何為馬克思主義的傳播奠定思想基礎。厘清它們之間的關系也就落實了社會存在與社會意識的辯證關系。

圍繞課程內容,我們可以從橫向和縱向兩個方向進行把握。從橫向來說,《新文化運動與馬克思主義的傳播》所在章節著重強調中國近代思想解放潮流,其重點在“解放”。這里就要明確從哪里解放出來。其涉及中國數千年來的世界觀問題。羅榮渠在《現代化新論》中指出,這種思維與皇權專制體制、小農經濟制度緊密結合在一起,組成鋼筋混凝土的思想制度藩籬,而近代以來每一次向西方學習都是對這個藩籬的一次沖擊,到新文化運動就是沖擊最后一道藩籬——舊文明。這一次的沖擊解除了中國人探索自由的各種精神桎梏,就為馬克思主義的傳播掃清了重要障礙。

從縱向來說,在中國進行新文化運動的時候,歐洲爆發了第一次世界大戰,給歐洲文明成果帶來了極大的創傷,歐洲文明的弊端和危機不僅讓世界上的知識分子也讓中國知識分子深思,如斯賓格勒的《歐洲的沒落》、梁啟超的《歐游心影錄》都是典型的例子。原先大家信仰的西歐工業文明陷入危機了,那中國又該何去何從?在中國知識分子迷茫的時候,俄國爆發十月革命并取得成功,這給中國知識界帶來極大的震撼,馬克思主義就此傳入中國。

基于以上分析,可以將本課的重點確定為民主與科學對中國思想的徹底解放、馬克思主義傳播對中國的徹底改造,難點為中國為何選擇馬克思主義,即新文化運動和馬克思主義傳播有什么邏輯關系。這樣就能從經濟基礎和上層建筑、社會存在和社會意識上去理解新文化運動。

(二)以唯物史觀為綱的課堂組織

【導入】通過課件展示1914年9月袁世凱身穿古裝到孔廟行三跪九叩之禮的圖片。講解1915年美國哥倫比亞大學教授古德諾教授撰寫的《共和與君主論》,其提出中國更適合走君主制道路,還有楊度在《君憲救國論》中宣揚立君主才能行憲政救國。接著讓學生思考中國當時的社會思潮及其出現的原因,從而引導學生從社會存在決定社會意識、經濟基礎決定上層建筑的角度思考問題。

【教學過程】講授核心內容——民主與科學。當時新文化運動的思想陣地是陳獨秀創辦的《新青年》,有了陣地就要有思想武器,用什么進行思想批判呢?用西方文明的核心“民主與科學”。民主是西方代議制民主,當然是少數人的民主。科學分為自然科學和社會科學,自然科學是用來了解自然、克服自然、改造自然,使人從自然中獲得幸福的;社會科學是用來了解社會、改造社會,使人從社會上獲得自由的。用民主和科學來對付中國傳統文明中以儒家文明為核心的傳統意識形態以及舊文化的載體——文言文,其結果是破除了探索自由的各種精神桎梏,為馬克思主義在中國的傳播奠定了基礎。

講授中國知識分子為什么選擇馬克思主義這個問題時,可給學生介紹當時歐洲正在發生的第一次世界大戰。這次世界大戰給歐洲社會帶來了重大的創傷,當時的歐洲滿目瘡痍、物質短缺、物價飛漲。這一切使歐洲以及中國的知識分子深思,例如德國哲學家斯賓格勒和中國的梁啟超都對歐洲文明表示憂慮,希望尋找新的文明。正值中國知識分子對歐洲文明失望之際,十月革命的成功給中國知識界帶來了極大的震撼,大家開始把目光轉向俄國,并如饑似渴地學習馬克思主義。正如毛主席所說的“十月革命一聲炮響,給中國帶來了馬克思主義”。

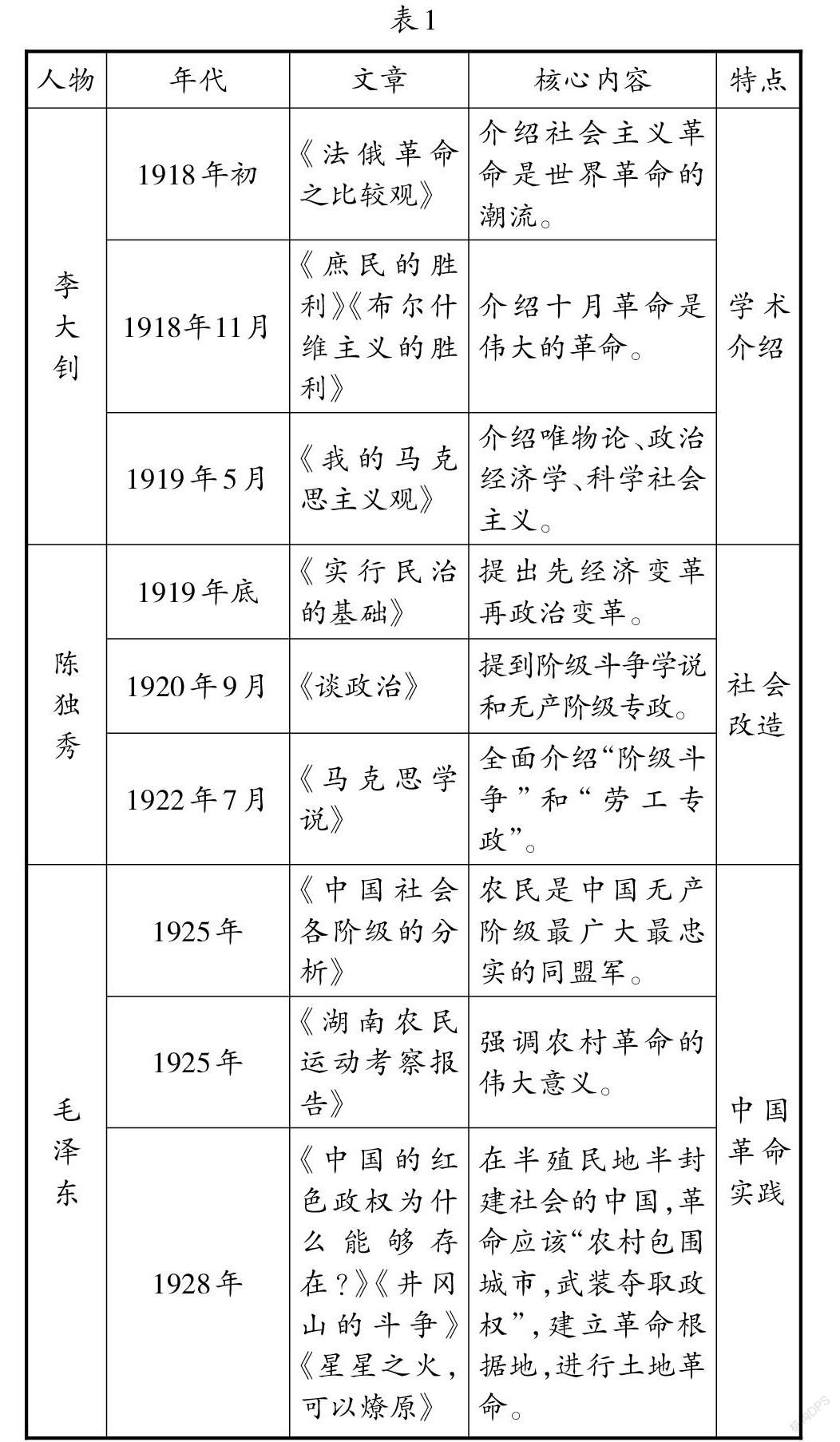

講授馬克思主義為什么能被廣大中國人接受并能用來徹底改造中國社會時展示表1,以便于學生尋找答案。

——編自《李大釗全集》《陳獨秀文集》《毛澤東選集》

學生從表1中可以看出馬克思主義傳入中國是從學術介紹到社會實踐的過程,從教條主義到中國化的過程,從思想爭鳴到革命實踐的過程,也是從知識分子到廣大人民群眾接受并用之來改造中國的過程,讓學生充分理解人民群眾是歷史的創造者。

三、課堂教學反思

民主與科學是新文化運動的兩大思想利器,它沖擊了傳統思想,批判了傳統文明,解除了人們探索自由的精神桎梏,為馬克思主義的傳播掃清了障礙。十月革命后,馬克思主義傳入中國,逐漸成為指導中國人改造社會的思想武器。本課的教學設計堅持運用唯物史觀去分析和認識新文化運動,課堂問題的設計也緊扣唯物史觀的理解和運用,從教學效果來看基本達到了教學目標。但本課也存在不足,如有關唯物史觀中的一些深邃思想無法在課堂中使學生深入理解,學生在運用唯物史觀分析歷史事件時還存在一定的困難。總之,培養學生的唯物史觀一直在路上,我們必須持之以恒,進而全面提升學生的歷史學科核心素養。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 徐藍,朱漢國.普通高中歷史課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2]? 羅榮渠.現代化新論[M].北京:商務印書館,2004.

(責任編輯? ? 袁? ?妮)