論證式教學在高中生物教學中的應用實踐

鄧輝

關鍵詞:理論知識 ?科學探究 ?論證式教學

一、課題的提出

《普通高中生物課程標準》中明確要求:要讓學生獲得終身受益的學習,要求在生物學教學中不僅要注重滲透生命觀念和社會責任,還要注重培養學生的理性思維和科學探究能力,從而有效提升學生的生物學核心素養。而培養學生的理性思維和科學探究能力已成為高中生物教學的主要形式。而論證式教學能較好地培養學生的理性思維和科學探究能力的一種教學方法。當然論證式教學不是簡單的理解為:讓學生開展、設計實驗,對所得結果進行科學論證。其實論證式教學策略旨在培養學生科學的思維能力,在論證過程中,學生需要經歷像科學家構建理論知識一樣評價資料、提出主張、為主張進行辯駁論證等過程。這樣學生就可以從中了解科學知識構建的本質,學習科學家思考問題的方式,進而提升科學素養和論證能力。因此,在教學中加強學生的科學論證活動,努力建構出一種能夠體現科學探究本質特點的論證教學就顯得尤為重要。

二、研究的目標

論證式教學法在國外是一種廣泛應用的方法之一,我國將論證式教學應用在生物教學中的還較少,目前在論證式教學中,學生緊緊圍繞論證是基于證據的論證,最終完善自己的主張。盡管如此,論證式教學在培養學生的科學素養方面有著不可忽視的作用。

首先,論證式教學使學生在科學探究時能夠有機會反思為什么探究,探究為了什么,怎樣設計探究方案才更有效,證據是否足夠支撐自己的“主張”等問題,從而使學生形成嚴謹的科學態度,促進學生科學探究能力的發展。

其次,論證式教學在科學探究中能夠將思維外顯化。在這個過程中,學生間的相互作用有助于學生運用知識的能力、邏輯思維能力、批判性思維能力的發展,能夠在思維的共享交鋒中深層次地理解科學知識。

三、論證式教學法的策略

下面以生長素的發現來談論證式教學在這節內容中的教學策略。

“生長素的發現”這一節內容分幾個階段的實驗來呈現生長素的發現史,體現了科學研究的基本思路:提出問題、做出假設、設計試驗、得出結論;而且每階段的實驗中都體現了設計實驗的單一變量原則。達爾文試驗的單一變量是尖端的有無,波森.詹森實驗的單一變量是將幼苗頂端隔開的材料不同,溫特試驗的單一變量是瓊脂是否與胚芽鞘尖端接觸過。這一節內容是實施論證式教學培養學生科學探究能力和理性思維的有效材料。

1.呈現資料,設計問題,調動論證欲望

在上課前教師先讓學生自行閱讀教材,了解達爾文父子、波森.詹森和溫特等科學家的實驗歷程及得出的相關結論,然后在此基礎上再呈現相關的拓展資料讓學生閱讀,并設計一系列問題串來調動學生論證的欲望。

(1)達爾文父子的實驗有沒有證明有某種化學物質從苗尖端傳遞到了下面?

(2)在單測光照下,苗尖端發生向光彎曲的原因是什么?

(3)波森.詹森的實驗設計嚴密嗎?如果嚴密,應如何改進?

(4)溫特試驗得出苗尖中確實存在一種能夠促進生長的化學物質,從苗尖端向下傳遞,這種化學物質能否從苗尖端下面向苗尖端傳遞?

2. 敢于質疑,設計實驗,培養論證精神

要培養學生敢于質疑,大膽批判,主動探究論證的精神,我們知道大學者亞里士多德認為重物下落的速度會快一點,這一結論統治人們的思想很多年,對后世產生了深遠的影響。后來伽利略注意到了這個問題,對這個結論提出了質疑,他認為在沒有空氣阻力摩擦力的情況下,兩個物體下落的速度是相同的。當時這一說法被很多人嘲笑,最后他站在比薩斜塔上同時丟下兩個同樣大小的球,一個是木制的,一個是鐵制的。結果這兩個球同時落地,最終也就揭開了落體運動的學說。

在生長素發現史過程中,波森.詹森的實驗設計嚴密嗎?如果不嚴密,我們應如何改進?為此學生進行了分組討論,最后提出此實驗不夠嚴密,是因為他沒有排出明膠片本身對生長的影響。在此基礎上學生增加了一個對照組,即把明膠片放在切去尖端的胚芽鞘上,如果不生長,那就排出了明膠片對實驗造成的干擾。這樣才能得出放明膠的苗尖端這所以會生長,是因為有一種化學物由尖端透過明膠向下運輸,使得其生長,而不是明膠本身對苗尖端有促進生長的作用。

3.針對質疑,驗證預測,提升論證思想

究竟在單測光照下,苗尖端發生向光彎曲的原因是什么?學生根據課本中的圖1-2:苗的背光面細胞生長較快,推出背光側生長素多,向光側少,從而得出向光彎曲

生長的原因是由于單側光引起生長素分布不均造成的。接著教師在此基礎上再次提出疑問:在單側光的照射下幼苗中生長素為何分布不均勻?是被光分解了,還是發生了轉移,還是?請設計實驗來論證你的結論。

為此,學生分組進行討論設計實驗方案,并得出相應的結論。下面就是其中一個小組根據預測生長素分布不均的原因所設計的的一個實驗方案。

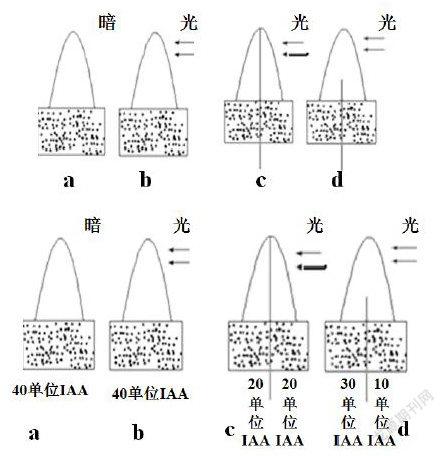

(1)實驗步驟:將生長狀況相同的幼苗尖端切下來,放在瓊脂切塊上,分別放在黑暗中和單側光下(見下圖)。

(2)預測的結果

圖a和圖b說明光并未導致生長素的分解,也不影響生長素的向下運輸;圖中c和d說明單側光照射促使生長素從向光側向背光側轉移。從而就得出結論:在單側光照射下,向光側的生長素向背光側轉移,而不是向光側的生長素被分解。

苗尖端在在單側光照射下向光彎曲生長,是因為在單側光照射下生長素發生了橫向運輸:從向光側向背光側運輸引起生長素分布不均;在均勻光照下直立生長,是因為苗尖端產生的生長素向下運輸造成的,此時有學生就提出:老師,是不是只能從尖端往下運輸,能不能倒著運輸呢?于是教師就給出材料,讓學生去設計實驗來論證自已的結論。具體如下:

(1)材料用具:胚芽鞘若干、瓊脂塊若干、刀片;

(2)學生利用這個材料設計了以下實驗方案:(圖中A為上端,B為下端)

然后把接受塊1和2分別放在切去尖端的胚芽鞘上,觀察胚芽鞘的生長情況。

(3)預測結論:若放瓊脂塊1的胚芽鞘能生長,放瓊脂塊2的胚芽鞘不能生長,則說明生長素只能從尖端往下運輸;若放瓊脂塊1和放瓊脂塊2的胚芽鞘都能生長,則說明生長素既可以從尖端往下運輸,也可以從下往尖端運輸。

4.鞏固知識,和諧關系,營造論證氛圍

只有創造輕松的學習氛圍,學生才可能在教師的引導下積極討論,展開論證。比如在生長素這節內容的最后,我和學生通過完成一個游戲來進行知識的鞏固,和諧師生之間的關系,從而營造了很好地論證探究問題的學習氛圍。

生長素的運輸方向有兩種,一種是橫向運輸,即從向光側向背光側運輸;還有一種就是極性運輸,即從形態學上端向形態學下端運輸。請利用我們本節課所學知識,設計一個簡單可行的實驗來準確判斷幼苗的形態學上端。材料:幼苗(切除尖端),瓊脂塊(若干),將切除尖端的幼苗放在黑暗的小室里旋轉后拿出,請判斷哪一端為形態學上端?

學生根據前面對生長素能不能倒著運輸所設計的論證實驗方案,就不難設計出判斷其是否是形態學上端的論證的實驗設計方案。

四、取得成效

在我校高二年級進行為期一年的論證式教學和傳統教學的對照實踐,發現實施論證式教學的班級比對照班的學生在以下幾方面有著顯著的差異。

1.在學習興趣方面,實驗班學生學習生物的興趣比對照班學生高,且存在顯著性差異。具體體現在上課回答問題和提出問題的積極性和主動性增強,課后主動來辦公室問問題的學生增多,作業完成速度加快,作業訂正認真,對錯題用不同色的筆進行批注等等,這些都說明論證式教學有利于學生對生物產生更濃厚的學習興趣。

2.在學業成績方面,一開始進行一個月左右的實踐教學后,通過月考檢測,實驗班學生的成績和對照班學生的成績差不多,沒有明顯差異。但一學期后,經過杭州市期末統考,實驗班學生的平均分比對照班學生的平均分要高出4分多,在第二學期期末時,平均分更是高出了6分之多,出現這樣的顯著性差異,也就說明了論證式教學有助于提高學生的成績。當然,論證式教學短期可能收效不大,需經過較長時間的實踐才可能見成效。

3.論證式教學在某種程度上有助于學生批判性思維的發展。最后希望教師能夠提升對論證式教學的認識,并且能夠從學生出發,在實際教學中運用論證式教學過程中要讓學生學著去質疑并考慮到為什么要論證,也讓學生尋找并且利用材料為自己的“主張”提供依據。只有這樣才能讓學生形成嚴謹的科學態度,促進學生批判性思維和科學探究能力的發展。

五、結束語

生物是一門以實驗為基礎,理論為輔,通過得出結論,不斷論證的一門嚴謹的課程。現在大多高二的教學任務都很重,時間緊。在這種現狀下,老師不能只顧為了完成教學進度,而忽視了學生的接受知識的能力。加強實驗探究用論證式教學法進行教學,是大多數學生都樂于接受的一種學習方法,要想打造高效率的學習課堂,調動學生學習生物的興趣,提升學生的整體素質,老師就要根據不同內容改變教學方法,研究適應多數學生的學習方法,營造豐富有趣能激起學生好勝心和求知欲的教學方案。當然教無定法,論證式教學只是其中之一,只要我們老師不斷擴大學習范圍,多與同行業的老師交流學習,同時也可適當參考、借鑒國外的一些教學模式。

參考文獻

[1]鄧近輪.在生物實驗教學中培養學生探究學習能力[J]吉林教育,2011(05)

[2]周俊萍,楊舒晗,啟發﹣互動式教學在生物化學教學中的應用實踐[J]科技風,2016(7):65