基于情境體驗的初三化學復習教學的實踐與思考

摘 要:基于真實情境的問題探究既貼近生活實際,又指向學生核心素養發展,在順應學生心理發展特點的同時,讓學生投入情感,幫助學生形成社會責任意識。在復習課中,教師通過設置一項較為復雜的任務組織教學過程,把相關內容設計得有趣、有意義,可以極大提高學生學習的積極性。“松花蛋的加工工藝”這一真實情境是基于化學復習課的教學內容、目標與任務創設的。在這樣的化學復習課中,教師通過創設情境設置問題鏈,學生通過解決問題驅動學習,從而建立利用化學知識分析、解決實際問題的思維模型。

關鍵詞:初中化學;復習教學;情境體驗

作者簡介:沈健(1988—),男,上海市世界外國語中學,一級教師,碩士研究生學歷。

一、問題背景

教師在開展化學復習課教學時,應從新的視角出發,使學生從整體上把握復習內容的基本結構,對已學過的知識進行二次學習,從而促進學生形成結構化、功能化、系統化的知識,使學生的認知水平和價值觀念達到新的高度[1]。

根據《義務教育化學課程標準(2011年版)》有關內容,精心創設的情境不僅可以為學生提供生動、豐富的學習素材,激發學生學習的興趣,讓學生成為教學活動的主體,還可以為學生提供在實踐中應用所學知識解決實際問題的機會,實現其能力的發展。教師可以在復習課中以富有價值的真實情境為載體進行教學,如“松花蛋的加工工藝”,這一情境貼近學生的生活,能促使學生通過查找文本資料、開展實驗等解決問題,實現學生的化學學科核心素養的提升。

二、教學目標和過程

有研究表明,大部分初三學生的思維以形象思維為主,正處于向抽象思維、邏輯思維發展的階段,所以教師應該根據初三學生的這一特點進行教學設計。

酸、堿、鹽溶液是初中化學教學的重點,其涉及的知識內容龐雜、題型多變,是初三學生學習的難點。學生往往在課上聽得懂,課后卻不會做題,無法有效運用所學知識解決問題,遇到綜合型問題往往束手無策。之所以會出現這種情況,主要是因為學生雖然學習了零散的知識,但是卻沒有對知識進行系統的梳理。因此,筆者在學生學習了有關酸、堿、鹽溶液的元素化合物、化學計算等內容后,基于“松花蛋的加工工藝”這一真實情境設計了一個完整的探究活動,讓學生參與發現問題、分析問題、解決問題的過程,在活動中通過閱讀資料、挖掘有效信息,自主構建知識體系,并形成解決問題的一般思路和方法。

(一)目標設計

1.學生學會運用常見的酸、堿、鹽來檢驗常見的物質,歸納檢驗混合物中的物質的原則,探究物質檢驗的依據和途徑。

2.學生學會在真實情境中應用化學方程式計算多組分溶液中特定溶質的質量分數。

3.學生通過對松花蛋浸泡液的循環利用、無害化處理的措施的了解,樹立綠色化學思想,感受化學學科的魅力,激發學習熱情。

4.學生學會建立利用化學知識分析、解決實際問題的思維模型。

5.學生通過解決真實情境中的問題,體驗完整的科學探究過程。

(二)過程設計

在“松花蛋的加工工藝”的復習課中,筆者先將這一項真實、復雜的問題探究任務拆分為以下三項驅動型任務,接著將這三項任務轉化成八個層層遞進、由淺入深的關于對多組分溶液中特定溶質成分的定性、定量探究的子問題。

1.學生通過分析具體的化學反應了解松花蛋的制作原理。

2.學生對成功腌制松花蛋所需的氫氧化鈉溶液的濃度進行探究。

3.學生對剩余的松花蛋浸泡液進行分析,并制訂循環利用、無害化處理浸泡液的措施。

在第一項驅動型任務“分析松花蛋的制作原理”中,筆者設計的六個問題及其意圖和預想的學生回答的內容如下:

問題1:閱讀文本資料一“松花蛋的簡介及配料”,思考制作松花蛋需要用到的材料,并寫出相應的物質名稱及化學式。

回答:生石灰CaO;純堿Na2CO3;氯化鈉NaCl

設計意圖:復習上述物質的名稱、化學式、化學性質等基礎知識。

問題2:上述物質之間可能會發生什么化學反應?寫出相應的化學方程式。

回答:CaO+H2O=Ca(OH)2;Ca(OH)2+Na2CO3 =CaCO3↓+ 2NaOH

設計意圖:提升學生的分析能力,使學生明確 Ca(OH)2、Na2CO3 的化學性質。

問題3:分析制作松花蛋的料泥的濾液中的溶質成分有哪些?

回答:一定會有NaOH和NaCl,可能會有 Ca(OH)2或Na2CO3 。

設計意圖:為下一步的實驗設計做鋪墊。

問題4(重點):設計一個實驗,以檢驗料泥的濾液中是否存在Ca(OH)2 或Na2CO3 。

回答:可以向濾液樣品中滴加HCl或滴加 Na2CO3 或滴加 CaCl2 ,也可以通入 CO2 ,觀察是否會發生化學反應。

易錯答案:滴加CuSO4或AgNO3 。

設計意圖:引導學生運用所學的與物質性質相關的知識設計一個簡便、合理、可行的實驗方案,并引導學生與學生之間對方案進行相互評價、修正,讓學生進行思維的碰撞,幫助學生提升實驗設計能力、語言表達能力。另外,在引導時不應對學生的方案做過多的干涉,而應尊重學生的想法。

問題5:若熟石灰( Ca(OH)2 )和純堿恰好完全反應,那么生石灰和純堿的質量比是多少?

回答:56∶106

設計意圖:幫助學生回顧對簡單的化學方程式的計算,從定性思維的視角向定量思維的視角轉換。

問題6:閱讀文本資料二“制作松花蛋的配料表中各種配料的質量”,分析在實際生產中生石灰投入的質量大于理論值的原因是什么?

回答:為了降低成本。

設計意圖:引導學生從經濟性的角度考慮對原料的投入,體會理論上的化學計算對實際生產的指導作用。

在第二、第三項驅動型任務“探究松花蛋浸泡液”中,筆者設計的兩個問題及其意圖和預想的學生回答的內容如下:

問題7:閱讀文本資料三“氫氧化鈉溶液的濃度對蛋白質的凝固的影響”,探究成功腌制松花蛋所需的氫氧化鈉溶液的濃度;然后對最容易聯想到的探究方案進行評價。

回答:采用控制變量法(二分法),配制不同濃度的氫氧化鈉溶液;但是采用這種方案進行探究,需要消耗較多的資源和較長的時間。

設計意圖:考查學生是否具備探究能力和控制變量的意識,同時讓學生深刻感受溶質質量分數對實際生產、生活的重要性。

追問:如何借鑒傳統的加工松花蛋的工藝方法,對成功腌制松花蛋所需的氫氧化鈉溶液的濃度進行預估?

回答:可以根據文本資料二“制作松花蛋的配料表中各種配料的質量”預估氫氧化鈉溶液的濃度。

設計意圖:引導學生培養結合現有經驗預測探究結果、解決問題的意識,同時為引出問題8做鋪墊。

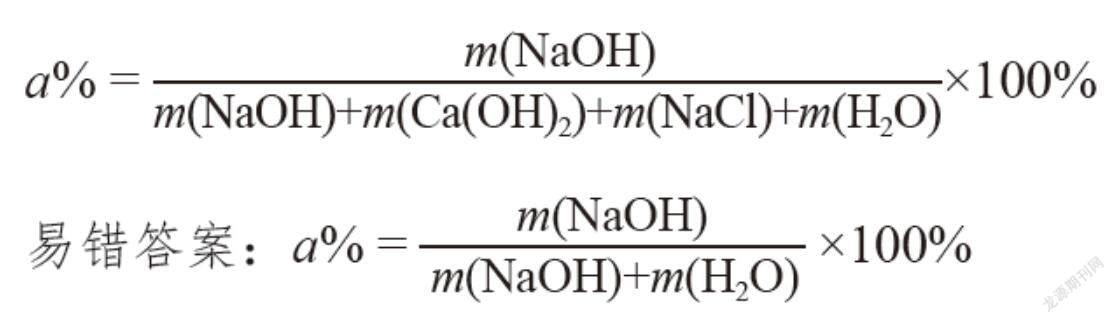

問題8:如何根據文本資料二計算氫氧化鈉的質量分數?(思維點撥:計算溶液的總質量時,其余溶解在水中的溶質也要計入,還要考慮氫氧化鈣的微溶)

回答:氫氧化鈉溶液的質量分數

a% = ×100%

易錯答案:a% = ×100%

設計意圖:復習關于多組分溶液中某一特定溶質的質量分數的計算,對計算溶液總質量時只計入氫氧化鈉和水的質量的問題進行糾正。

整個探究過程包括提出問題、做出假設、設計實驗、進行實驗、得出結論、拓展反思,均由學生自主開展,教師則負責適時點撥、歸納,以知識為載體提升學生基于真實情境解決復雜問題的能力,進而提升學生的化學學科核心素養。

上述三項驅動型任務分別對應建立解決實際問題的思維模型的三個步驟,即“實際問題運用了什么原理?”“實際問題怎么解決?”“實際問題的結果怎么控制?負面影響怎么消除?”通過對上述任務的探究,明確了松花蛋的加工工藝中涉及的化學反應原理,同時深刻體會到:松花蛋的制作方案從理論到實踐是一個復雜的過程,而且需要從經濟性、可操作性、是否會造成二次污染等多個角度綜合考慮。在遇到其他實際問題時,學生可以嘗試運用這一思維模型進行解決,如自熱火鍋發熱包的成分探究等。

三、教學反思與啟示

(一)創設生活化情境,激發探究熱情

松花蛋是中國傳統美食之一,筆者設計的“松花蛋的加工工藝”這一探究活動,立足真實的情境,通過緊密銜接、相互關聯的三項驅動型任務,能將知識由課內向課外遷移,讓學生保持學習的動力,有效地激發學生的探究熱情,培養學生勇于創新、勤于表達、敢于質疑的寶貴品質。筆者精心設計的生活化情境為學生提供了豐富的學習素材,讓學生在感知信息、加工信息、綜合運用學科知識的過程中不斷提升化學學科的核心素養。

學生的生活經驗以及對生產、生活情境的認識直接影響他們對化學的理解,他們在學習了化學知識之后,會運用所學知識再次審視周圍的世界,體會化學的實用性,認識到“化學即生活,生活即化學”。因此,教師創設生活化的情境,能極大地豐富學生的情感體驗,有效促進學生對“學真實的化學”的學習理念的認知以及教師對“教真實的化學”的教學理念的認知。

復習課中一種常見的情況是“穿靴戴帽”式地聯系實際——僅在復習課教學的開始和結尾簡單地提及“科學、技術、社會、環境”(英文縮寫為STSE)的內容。為了避免出現這種情況,教師應嘗試將STSE貫穿復習課的始終,其核心在于找到化學教學與社會生活的關鍵結合點。在復習課教學中,教師要通過不斷積累和挖掘素材,充分發揮自身的實踐智慧,展現STSE內容所蘊含的化學知識、生活知識以及問題解決方式。

(二)設置驅動型問題,提升思維品質

教師在復習課中應著眼于培養學生調動所學知識解決實際問題的能力,通過任務驅動,使學生頭腦中的化學知識系統化、網絡化、條理化,打破固有的思維定式,舉一反三、觸類旁通,將已經學過的知識進行再學習,幫助學生回顧以前的知識,同時在全面了解這些知識的基礎上對其進行重構,提高對知識的再認識,提升認識的層次,從而促進學生的學習能力的發展。

對問題的設計應充分考慮初三畢業班學生的心理和年齡特點,兼顧各類學生,做到難易結合、形式多樣,有梯度、分層次,面向全體學生。對問題鏈的設置應基于學生的認知能力和課程標準,符合整體性原則,注重問題之間的內在聯系,問題可以從定性到定量,由淺入深、由點到面地層層推進。在復習關于化學方程式和溶液的計算時,教師可以通過追問、點撥、提供信息引導學生深入思考,幫助學生理清知識之間的內在聯系及前后銜接關系,自主構建知識框架。

教師要適時對化學思想和方法的關鍵要素進行歸納和點撥,對于本例而言,對“松花蛋的加工工藝”的探究為明線,暗線則是對氫氧化鈉、碳酸鈉、氫氧化鈣等物質性質的學習,將檢驗、鑒別、定量測定等方法自然融入其中。教師要讓學生通過解決某些具體問題掌握一般原理,引導學生靈活運用知識,提高其探索、創新能力,提升其思維品質。

(三)捕捉生成性資源,引起師生共鳴

在綜合運用知識解決問題的過程中,學生如果被賦予了充分的自主權,那么他們會在學習過程中表現出較高的積極性。比如,就如何確定剩余的浸泡液中氫氧化鈉溶液的濃度這一問題,有學生提出疑問:“雖然浸泡液在密閉容器中保存,但經過30天后,氫氧化鈉溶液是否會變質而產生碳酸鈉,影響測定結果的準確性?”教師可借此機會將問題留給學生,讓學生自主探討。

學生在課堂上迸發的思維火花常常是學生形成知識的助推劑,是學生提升能力的催化劑。教育家蘇霍姆林斯基說過:“教育的技巧并不在于能預見到課上的所有細節,而在于根據當時的具體情況,巧妙地在學生不知不覺中做出相應的變動。”化學課堂上蘊藏著豐富的生成性資源,教師及時捕捉、激活和利用好這些資源,能使教學實踐更富有創造性與合理性。

教師要讓學生在鮮活的化學復習過程中提升效率,促進學生對學習內容的再次理解和掌握,提升學生的創新及批判性思維能力,助力學生的個性化發展,從而使化學教學“因問題而美麗”。

[參考文獻]

[1]王雅莉.初中化學PBL教學模式及應用研究[M].上海:上海教育出版社,2018.

[2]陳德紅.凸顯化學學科價值 彰顯學科育人功能——九年級“常見物質的鑒別”教學設計[J].現代教學,2015(19):28-30.