產出導向法指導下融入思政元素的英語閱讀課程教學設計

摘 要:英語閱讀課程涉及題材廣泛,蘊藏著豐富的人文素材與德育內容,具有先天的育人優勢。產出導向法強調外語教學工具性和人文性雙重目標的實現,為我國外語教學提供了“本土化”的教學模式,為實現智育和德育的有機融合提供了途徑。筆者嘗試以產出導向法為指導,將思政元素有機融入高校英語閱讀課程教學,結合課程目標,以驅動—促成—評價三環節為基本流程進行教學設計。

關鍵詞:產出導向法;課程思政;英語閱讀;教學設計

作者簡介:翁婉柔,溫州商學院。

一、引言

傳統外語教學將學生對目標語言的習得與技能訓練放在首位,從而導致母語文化缺失,思想政治教育缺位,課程育人目標難以實現。《高等學校課程思政建設指導綱要》明確要求全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課程的育人作用,使各類課程與思政課程同向同行,寓價值觀引導于知識傳授和能力培養之中。溫州商學院的英語外刊選讀課程是一門以外文刊物文章為介,旨在幫助學生儲備閱讀英語文章的語言知識和文化知識并逐步培養學生具備閱讀思辨能力和創新性思維能力的課程。

二、產出導向法與課程思政

“產出導向法”(production-oriented approach,下文簡稱POA)是文秋芳教授團隊所構建的具有中國特色的外語教學理論。POA教學理念中的“學用一體說”提倡輸入性學習和產出性運用相結合,為應對目前英語閱讀教學中“學用分離”的現狀提供了思路。新修訂的POA理論體系將“全人教育說”調整為“關鍵能力說”,提出了外語教育培養的六種關鍵能力:語言能力、學習能力、思辨能力、文化能力、創新能力和合作能力,從而更好地落實立德樹人根本任務,這與課程思政所倡導的“全員全程全方位育人”理念相契合。需要注意的是,POA理論反對為實現人文教育目標而設立單獨教學板塊,主張通過以下三種方式達成:選擇利于學生健康成長與推動中國文化交流的產出任務話題,選擇利于建立正確價值觀與拓寬學生國際視野的輸入材料,設計利于培養團結協作精神以及客觀評價他人的教學活動形式。以上三種方式與課程思政所要求的潛移默化的思政教育融入形式相符合。針對教學內容,最新的POA理論體系還增加了“文化交流說”以正確處理目的語文化與學習者本土文化的關系,強調“明語言隱文化”,該理念使語言學習者在潤物細無聲的語言學習中受到思政教育的浸潤,實現了顯性外語學習和隱性思政教育相統一。

三、英語閱讀教學內容中育人元素的挖掘

課程思政不是課程“思政化”,而是對非思政課教學的重新認識,確立育人目標,重組教學內容,將思政元素融入教學的各個環節。外語課程思政與其他專業課程思政有相同或相似之處,但也有其特殊性。

溫州商學院的英語外刊選讀作為一門非思政課程,在注重學生英語閱讀能力培養的同時,力求充分發揮其特殊的育人價值。這門課程的授課文章覆蓋以下幾類主題:醫學類、科技類、社會經濟類、藝術人文類等。根據文本主題與內容,教師尋找合適的思政教育落腳點,確定課堂教學中的思政教育融入方式。現選取以下教學主題為例,說明特定文本內容下可行的思政教育融入點。

醫學類主題:教學文本描述了西方新型藥物的研制過程與前景。教師可引入我國加快新藥審評審批改革,抗癌藥大幅降價并納入國家醫保目錄的熱點新聞,加強學生對于我國各項制度的認同。

科技類主題:教學文本介紹了英國浮法玻璃制造工藝的歷史。教師可補充浮法工藝遭西方國家“技術封鎖”后我國專家自主研究并取得成功的故事,增強學生的民族自豪感以及科技創新自信。

社會經濟類主題:教學文本結合典型西方品牌案例分析了產品創新的策略。教師可指導學生進行成功民族品牌案例介紹,在資源搜索與信息共享的過程中感受我國企業的社會責任意識,幫助學生樹立責任擔當意識。

藝術人文類主題:教學文本介紹了一西方經典戲劇服飾的特點與修復過程。教師可設計世界民族服飾的小組合作探究活動,提高學生的美學素養,并在引導學生了解民族服飾所折射出的世界文化的同時,理解中華民族的文化內涵,樹立弘揚中華優秀傳統文化的使命感。

四、產出導向法指導下融入思政元素的英語外刊選讀教學設計

課程思政背景下的英語外刊選讀課程將貫徹產出導向法“學習中心說”教學理念,一切教學活動以學生的有效學習為中心,以輸出為導向,明確思政教育切入點,確保學科內容與思政內容的契合與互融,實現外語課程思政教學內容組織的體系性。根據單元產出目標,教學期間教師適時搭建腳手架,幫助學生在提高英語語言應用能力以及運用英語進行有效交際的同時,發揮外語課程在學生價值觀塑造方面的引領作用。筆者將以外文刊物National Geographic中The burden of thirst一文的閱讀教學為例,具體說明產出導向法指導下融入思政元素的英語外刊選讀教學設計。

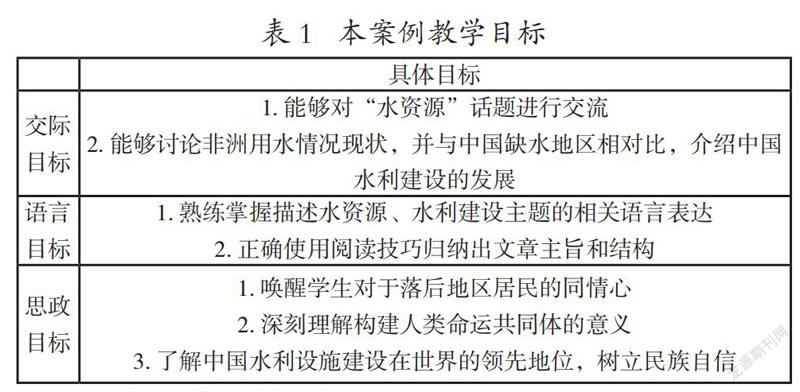

(一)教學目標

與傳統閱讀課程教學不同,結合POA教學理念和課程思政要求的英語外刊選讀教學目標將進一步細分為交際目標、語言目標和與思政目標。語言目標應從交際目標出發設定,思政目標要突出精準性,切忌脫離語言素材而獨立存在,導致思政目標與語言目標“兩張皮”。本案例的教學目標見表1。

(二)產出任務設計

在完成本單元學習內容后,學生能夠正確運用文中的重要語言表達對非洲地區的水資源情況進行簡要描述,并能夠遷移所學知識,通過小組合作探究對中國水資源現狀進行介紹,并就中國水利建設方面取得的成就進行有效傳播。

(三)教學流程

本節課將基于課前、課中、課后的“三段式”教學結構,有機融合線上、線下學習。課前布置線上預習任務,了解學生學習需求;課中依據閱讀文本,設置多項子任務,實現單元產出任務的促成,并在各環節深挖思政元素,實現單元思政目標;課后引導學生整合課堂所學,完成單元產出任務,并根據課堂上共同制訂的評價標準進行師生共評。同時,根據學生語言知識基礎布置小組合作探究任務,實現知識遷移。

1.課前驅動。傳統英語閱讀課程教學過程中,為幫助學生實現后期較為順利地進行文本閱讀,教師多通過“導入”活動輸入文章重要詞匯或文化背景,激發學生探索新知的興趣。POA教學以“產出”作為教學的出發點和最終目的。在“驅動”階段,教師通過呈現學生在未來可能會經歷的交際場景,使學生明確單元任務的現實意義,初次嘗試后,學生產生語言表達與人文知識的“饑餓感”,產生學習興趣。此外,學生在課前嘗試產出任務,有利于教師根據其完成情況針對性地設計教學環節,提高課堂效率。因此,筆者將課前“驅動”環節置于新單元課堂教學之前,通過線上平臺發布相關任務。

2.課中促成。新修訂的POA體系將驅動、促成、評價三階段互動教學流程進行優化:一個單元會設計一個大產出目標,為降低產出任務的難度,教師需將一項大的產出目標分解為若干各自獨立卻相輔相成的子目標。隨著若干循環鏈的順利形成,對應的小產出目標相繼實現,最終完成單元產出目標。“促成”作為POA教學的核心環節,教師需有機融合促成活動設計的“精準性”“漸進性”和“多樣性”三個標準,充分發揮腳手架的作用。

根據案例文章的行文特點與教學目標,在完成教學流程外部大循環的同時,將產出任務切分成三項子任務,開展教學流程內部小循環,每項子任務循環流程中均包含為學生掃除障礙的語言教學。為了讓學生更加準確地將所學的語言知識運用到產出任務中,教師將重點講解與單元產出任務相關的詞、短語、句子,并設計相同主題下的語言練習。

(1)子任務一:了解世界性水資源危機。進入正式的文本閱讀前,要求學生根據已儲備知識,以小組為單位限時完成以水資源危機為主題的思維導圖設計。在此環節的嘗試中,部分學生意識到自身對于該主題下的內容與結構方面均存在不小的缺口,因此,對于教學文章邏輯框架與細節信息的探索將會有更大的興趣。隨后,學生運用skimming的閱讀技巧選擇性閱讀文章內容,完成檢測文章主旨與段落大意理解的閱讀練習,并以此為基礎修改思維導圖初稿,完成教學文章的結構梳理。同時,教師結合學生的完成情況給予即時評價,向班級學生展示示范樣本,進行語言輸入的同時,加深學生對觀點的理解。

在建立非洲地區的基本圖景后,教師將進一步補充China Daily與其他外國媒體關于世界其他地區用水現狀的視頻與圖片材料。通過部分話題詞匯的復現幫助學生鞏固語言知識的同時,讓學生對資源短缺這一全球議題的思考,明確環境問題的世界性影響。

(2)子任務二:強化解決用水問題的重要意義。在正確認識世界各地區水資源問題的嚴峻形勢后,教師將引導學生通過scanning的方式理解部分文本細節,并借助圖表對比填空的形式,總結解決當地用水問題后居民生活發生的巨大改變,進行環保意識的強化。同時,教師將幫助學生借助圖示信息所展示的邏輯鏈與內容信息對文章的論點與論據進行總結與復述,進行語言知識的強化。

(3)子任務三:對比中國和非洲國家的水資源短缺問題解決方案。這一環節,學生將嘗試更具思辨意義的閱讀任務。首先,教師播放紀錄片“零水日”片段并展示世界水資源壓力分布圖。同時,教師引導學生就世界水資源短缺問題展開辯論:未來二十年,中國和南非兩國,誰將有望率先緩解水資源短缺問題?在這一驅動環節的嘗試中,辯論雙方論點論據嚴重不足,產生強烈的學習欲望。隨后,根據教師設置的限時閱讀練習,學生完成對應文本信息的精讀理解,了解非洲國家應對水資源短缺問題的策略。同時,教師將補充我國南水北調、三峽工程的數據與文本材料,通過對比,學生了解到我國在水利工程方面的世界領先地位,樹立民族自豪感,感受到社會主義制度的優越性。

在各子任務的完成過程中,教師適時引導學生進行信息篩選,并根據各子任務的側重點進行適時的檢查和指導。隨后根據學生的掌握情況逐步降低“腳手架”作用,并在一些難度較低的小組任務中,鼓勵英語基礎較好的學生為組內英語基礎較弱的學生提供幫助,促成產出任務的完成。

(四)課后產出與評價

POA評價階段既包括促成環節中檢查學生學習效果的即時評價,也包括對于課后產出任務進行的延時評價。完成一系列子任務后,學生在課后總結回顧課堂所學,借助基本掌握的話語結構與語言內容,自主探索補充其他所需要的文化及語言知識,完成單元產出任務,提交線上平臺,等待教師評價。單元最后一次課,教師首先針對部分學生成果所反映出來的不足進行說明,再以同桌互批或小組討論的形式讓學生評價并學習其他同學的產出成果,并在此過程中師生共同擬定最終成果的評定標準。根據課堂中的師生建議,學生將修改后的二稿提交線上平臺,教師對最終成果進行評分。

(五)教學反思

課中教學階段,教師對于各個子任務的完成情況進行有效的即時評價,但對于思政目標的達成缺乏具體的檢驗評價指標。課后階段以鞏固、遷移課堂所學知識作為重要目標,但部分英語基礎偏弱的學生尚無法實現獨立的信息搜索、分析與歸納處理。

五、結語

本文主要論述了產出導向法指導下融入思政元素的英語外刊選讀課程教學設計。從單元主題和教學內容入手,挖掘其中的思政元素,設計兼具知識性和思政性的總產出任務,以輸出為導向,強調“學用一體”,將思政元素有機融入各個教學環節。通過各個子環節的促成,傳授語言知識,提高語言能力,并通過潤物無聲的方式幫助學生堅定理想信念,樹立民族自信,了解中華優秀傳統文化。

參考文獻:

[1]胡杰輝.外語課程思政視角下的教學設計研究[J].中國外語,2021(2):53-59.

[2]郎永清,劉妍,巴雪靜.外語“課程思政”教學設計探析——以《英美文化概況》課程為例[J].北京電子科技學院學報,2021(2):80-86.

[3]邱琳.“產出導向法”促成環節設計標準例析[J].外語教育研究前沿,2020(2):12-19,90.

[4]唐美華.“產出導向法”與“任務型教學法”比較:英語專業精讀課單元教學設計案例[J].外語教學,2020(1):65-69.

[5]文秋芳.構建“產出導向法”理論體系[J].外語教學與研究,2015(4):547-558,640.

[6]文秋芳.新時代高校外語課程中關鍵能力的培養:思考與建議[J].外語教育研究前沿,2018(1):3-11,90.

[7]文秋芳.“產出導向法”與對外漢語教學[J].世界漢語教學,2018(3):387-400.

[8]文秋芳.大學外語課程思政的內涵和實施框架[J].中國外語,2021(2):47-52.

[9]肖瓊,黃國文.關于外語課程思政建設的思考[J].中國外語.2020(5):1,10-14.