骨科I類(lèi)切口手術(shù)部位感染相關(guān)危險(xiǎn)因素調(diào)查分析

張露 彭?xiàng)?張軍 朱必敏 林羿宏

[摘要]目的 分析骨科I類(lèi)切口手術(shù)部位感染(SSI)的相關(guān)危險(xiǎn)因素。方法 選擇重慶市墊江縣人民醫(yī)院骨科2019年9月至2020年9月出院的I類(lèi)切口手術(shù)患者病歷進(jìn)行回顧性分析,填寫(xiě)《骨科I類(lèi)切口手術(shù)調(diào)查表》,采用多因素logistic分析發(fā)生感染的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。結(jié)果共調(diào)查患者1023例,發(fā)生SSI85例,SSI發(fā)生率為8.31%。多因素logistic分析結(jié)果顯示,年齡>60歲、美國(guó)麻醉醫(yī)師協(xié)會(huì)(ASA)評(píng)分II級(jí)及以上、手術(shù)時(shí)間>180min、骨折內(nèi)固定術(shù)及術(shù)前未預(yù)防使用抗菌藥物是骨科I類(lèi)切口手術(shù)患者發(fā)生SSI的獨(dú)立危險(xiǎn)因素(P<0.05)。結(jié)論年齡≤60歲、ASA評(píng)分I級(jí)、縮短手術(shù)時(shí)長(zhǎng)及術(shù)前預(yù)防使用抗菌藥物等可減少骨科I類(lèi)切口手術(shù)SSI發(fā)生率。

[關(guān)鍵詞]骨科;I類(lèi)切口手術(shù);手術(shù)部位感染;危險(xiǎn)因素;調(diào)查分析

[中圖分類(lèi)號(hào)]R687.3

[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

[文章編號(hào)]2095-0616(2022)12-0108-04

手術(shù)部位感染(surgical site infection,SSI)是指發(fā)生在手術(shù)切口、深部器官和腔隙的感染。SSI是發(fā)展中國(guó)家最常見(jiàn)、最高發(fā)的醫(yī)療相關(guān)感染(health care associated infection,HAI),同時(shí)也是最重要的術(shù)后并發(fā)癥[1]。研究顯示[2],SSI的發(fā)生率為0.4%~16.1%,平均約5%,其中,閉合性骨折內(nèi)固定術(shù)后感染發(fā)生率為1%,而開(kāi)放性骨折則超過(guò)15%,甚至達(dá)30%,最高可達(dá)55%。發(fā)生SSI可顯著延長(zhǎng)患者的住院時(shí)間,增加醫(yī)療成本及病死率。國(guó)外研究表明[3],SSI與患者自身(如年齡、合并疾病情況等)、手術(shù)(如手術(shù)時(shí)間、術(shù)中失血量及是否使用抗菌藥物等)及其他(備皮方法、術(shù)中操作等)眾多因素有密切關(guān)聯(lián)。本研究通過(guò)回顧性分析重慶市墊江縣人民醫(yī)院(我院)骨科I類(lèi)切口手術(shù)部位感染情況,尋找SSI發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,為臨床提供參考,以期降低SSI發(fā)生率。

1資料與方法

1.1一般資料

收集我院2019年9月至2020年9月出院的1023例骨科I類(lèi)切口手術(shù)患者病歷資料,其中男489例,女534例,包括擇期手術(shù)787例,急診手術(shù)236例。本研究獲得醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)批準(zhǔn)。

1.2納入與排除標(biāo)準(zhǔn)

納入標(biāo)準(zhǔn):1術(shù)前未進(jìn)行侵襲性操作;2手術(shù)切口為I類(lèi)切口。排除標(biāo)準(zhǔn):1術(shù)前合并感染或使用抗菌藥物者;2合并多器官功能衰竭者;3術(shù)后出現(xiàn)與手術(shù)無(wú)關(guān)的感染。根據(jù)2015版《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》[4]規(guī)定,I類(lèi)切口手術(shù)即清潔手術(shù),是指手術(shù)臟器為人體無(wú)菌部位,局部無(wú)炎癥、無(wú)損傷,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人體與外界相通的器官。

1.3方法

根據(jù)手術(shù)部位感染的可能相關(guān)因素,制訂《骨科I類(lèi)切口手術(shù)調(diào)查表》。調(diào)查表內(nèi)容包括:患者信息(姓名、性別、年齡)、合并疾病(如高血壓、糖尿病、冠心病等)、手術(shù)情況[手術(shù)類(lèi)型、手術(shù)部位、手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、術(shù)中失血量、美國(guó)麻醉醫(yī)師協(xié)會(huì)(American Society of Anesthesiologists,ASA)分級(jí)[5]等]、抗菌藥物使用情況(是否預(yù)防用藥、藥物選擇、給藥時(shí)機(jī)、用法用量)、術(shù)后感染情況(是否發(fā)生SSI、發(fā)生感染的時(shí)間、微生物送檢結(jié)果等)。調(diào)查人員參與骨科日常查房,了解患者圍手術(shù)期具體情況,結(jié)合《外科手術(shù)部位感染預(yù)防與控制技術(shù)指南(試行)》[6]標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感染診斷。認(rèn)真填寫(xiě)調(diào)查表,根據(jù)調(diào)查結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

1.4統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

使用SPSS24.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,符合正態(tài)分布的計(jì)量資料用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(x±s)表示,行t檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料用[n(%)]表示,行χ2檢驗(yàn),采用二元logistic回歸模型,以是否發(fā)生切口感染為因變量,納入多個(gè)自變量進(jìn)行回歸分析(自變量篩選方法:先進(jìn)行單因素篩選,P<0.1為篩選界值,再用ENTER法進(jìn)行多變量分析),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2結(jié)果

2.1SSI情況

共收集患者1023例,男489例,女534例;年齡2.0~90.3歲,平均(62.57±17.56)歲,手術(shù)時(shí)長(zhǎng)30~668min,平均(116.00±57.36)min,術(shù)中失血量10~800ml,平均(85.47±42.58)ml,發(fā)生SSI85例,發(fā)病率為8.31%。2.2骨科I類(lèi)切口手術(shù)SSI單因素分析

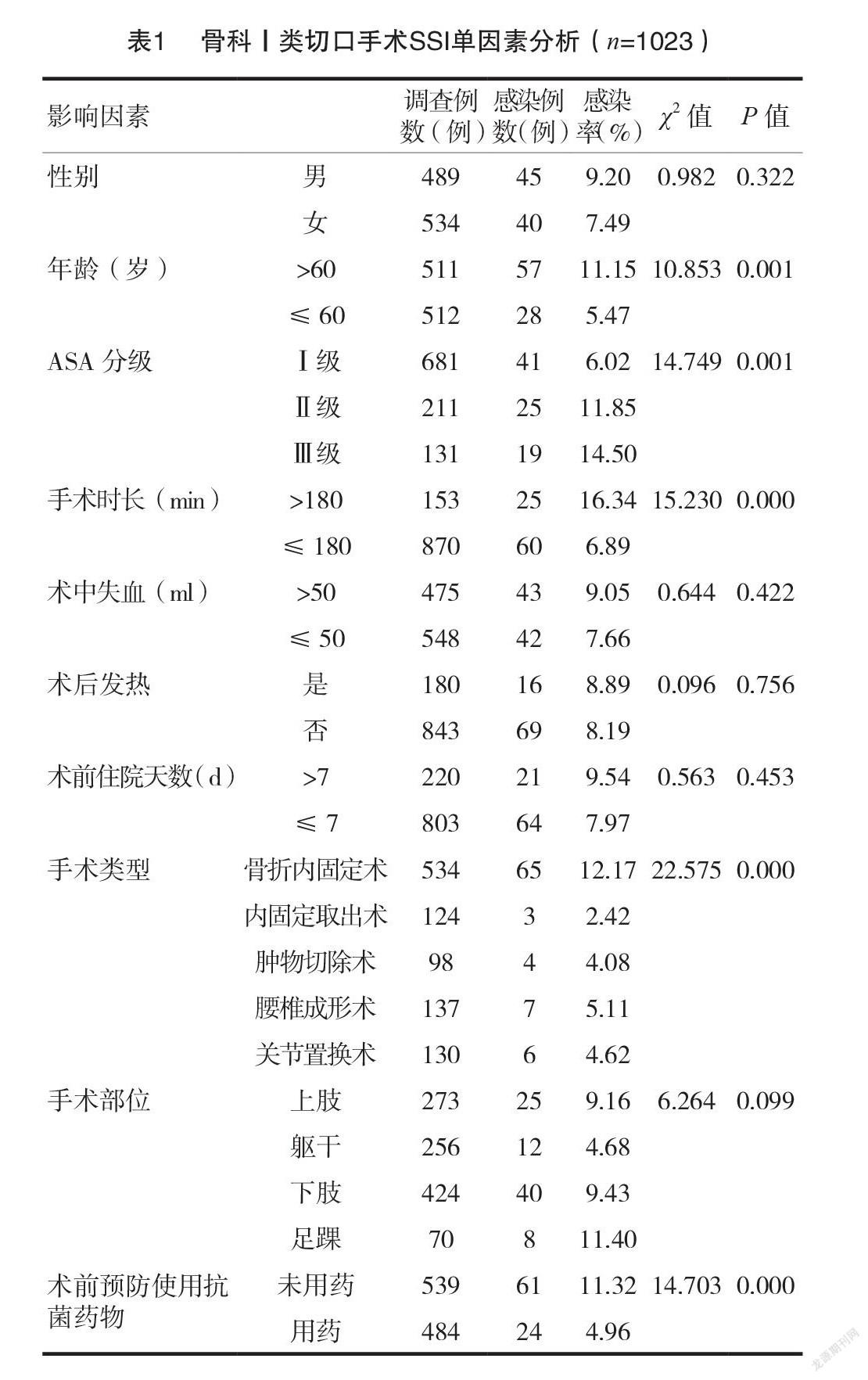

單因素回歸分析結(jié)果顯示,患者年齡、ASA分級(jí)、手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、手術(shù)類(lèi)型及術(shù)前是否預(yù)防使用抗菌藥物均為骨科I類(lèi)切口手術(shù)發(fā)生SSI的危險(xiǎn)因素(P<0.05)。見(jiàn)表1。

2.3骨科I類(lèi)切口手術(shù)SSI多因素logistic回歸分析

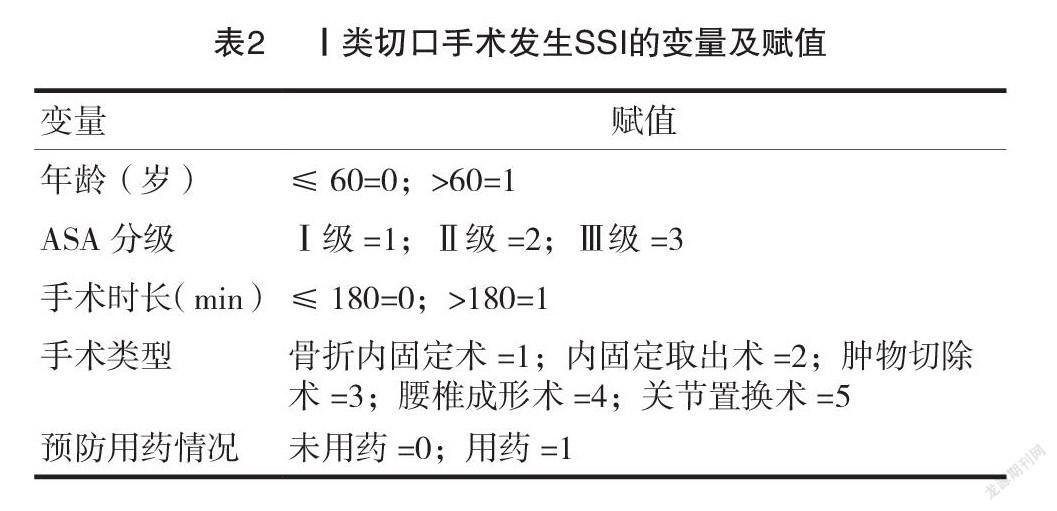

本研究通過(guò)應(yīng)用二元logistic回歸分析方法,探討了年齡、ASA分級(jí)、手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、手術(shù)類(lèi)型及預(yù)防用藥情況對(duì)切口感染的影響,變量賦值情況見(jiàn)表2。結(jié)果表明患者年齡>60歲、ASA分級(jí)在II級(jí)及以上、手術(shù)時(shí)間>180min、骨折內(nèi)固定術(shù)及術(shù)前未預(yù)防使用抗菌藥物為骨科I類(lèi)切口手術(shù)發(fā)生SSI的危險(xiǎn)因素。因變量切口是否發(fā)生感染的變異可由年齡、ASA分級(jí)、手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、手術(shù)類(lèi)型及預(yù)防用藥情況的變化來(lái)解釋,各組自變量的OR值及95%CI見(jiàn)圖1。

3討論

本研究調(diào)查了可能導(dǎo)致骨科清潔手術(shù)SSI發(fā)生的相關(guān)危險(xiǎn)因素,并將其納入單因素分析,結(jié)果表明,骨科I類(lèi)切口手術(shù)術(shù)后SSI發(fā)生與患者性別、術(shù)前住院時(shí)間、手術(shù)部位、術(shù)中失血量及術(shù)后是否發(fā)熱無(wú)相關(guān)性,而與患者年齡、ASA分級(jí)、手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、手術(shù)類(lèi)型及術(shù)前是否預(yù)防用藥有關(guān)。王瑞芬等[7]對(duì)北京某三甲醫(yī)院骨科清潔手術(shù)部位的感染因素分析結(jié)果顯示,術(shù)中失血量>1000ml也是導(dǎo)致手術(shù)部位感染發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。本研究未顯示術(shù)中失血量與術(shù)后感染相關(guān),可能原因在于本研究中患者多為擇期手術(shù),術(shù)前基本情況尚可,術(shù)中失血量較小,平均失血量約90ml。而周曉平等[8]通過(guò)調(diào)查醫(yī)院外科系統(tǒng)清潔手術(shù)部位感染的相關(guān)因素,發(fā)現(xiàn)術(shù)中失血量>50ml即為感染發(fā)生的危險(xiǎn)因素,該研究除了骨科手術(shù)外,還包括了神經(jīng)外科、胸外科、普外科及泌尿外科手術(shù),因此,對(duì)于骨科清潔手術(shù),術(shù)中失血量超過(guò)50ml是否為術(shù)后感染相關(guān)危險(xiǎn)因素還需進(jìn)一步研究證明。

本研究結(jié)果顯示我院骨科I類(lèi)切口手術(shù)患者SSI發(fā)生率為8.31%,遠(yuǎn)高于同類(lèi)型的研究[9]。可能的原因是,本研究中患者的年齡普遍偏大,平均年齡為62歲,而多因素回歸分析顯示,>60歲是SSI發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,同其他相關(guān)研究[10-11]結(jié)果相同。手術(shù)時(shí)長(zhǎng)也是發(fā)生SSI相關(guān)的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。手術(shù)時(shí)間越長(zhǎng),切口暴露在空氣中與細(xì)菌接觸的時(shí)間增加,導(dǎo)致細(xì)菌更易在手術(shù)部位定植。多個(gè)研究[12-14]均表明,手術(shù)時(shí)間>3h與術(shù)后感染風(fēng)險(xiǎn)顯著增加有關(guān)。

ASA分級(jí)即麻醉前根據(jù)患者的體質(zhì)狀況對(duì)手術(shù)的危險(xiǎn)性進(jìn)行分級(jí),共分六級(jí)。本研究中患者的ASA分級(jí)為I、II、III級(jí),logistic回歸分析顯示,ASA分級(jí)II級(jí)及以上為SSI發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,即ASA評(píng)分越高則SSI發(fā)生率也越高,表明患者的體質(zhì)狀態(tài)、自身抵抗力與術(shù)后感染具有一定相關(guān)性。

隨著社會(huì)快節(jié)奏發(fā)展,交通事故等各種意外頻發(fā),導(dǎo)致骨折患者數(shù)量明顯上升。本研究結(jié)果顯示,不同手術(shù)類(lèi)型中,骨折內(nèi)固定術(shù)最多,占比達(dá)40.27%,該類(lèi)型手術(shù)SSI發(fā)生率為15.78%(65/412)。相比而言,其他類(lèi)型的手術(shù)可顯著降低患者SSI發(fā)生率。由于骨折內(nèi)固定術(shù)需要植入內(nèi)固定器械,可供細(xì)菌定植,且患者可能同時(shí)存在骨折部位的軟組織損傷,術(shù)后需長(zhǎng)期臥床,使得患者手術(shù)部位容易出現(xiàn)感染[15-16]。劉建宏等[17]研究結(jié)果顯示,骨折內(nèi)固定術(shù)感染的發(fā)生率為5%~20%,與本研究結(jié)果類(lèi)似。

I類(lèi)切口在嚴(yán)格無(wú)菌技術(shù)及細(xì)致的無(wú)菌操作下一般無(wú)需預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物,但骨組織血液供給較差,骨折手術(shù)患者多有異物植入,且患者術(shù)后需長(zhǎng)期臥床,抵抗力較差,發(fā)生切口感染率較高,重者還可形成骨髓炎,給患者帶來(lái)巨大的身體和心理負(fù)擔(dān)。因此,骨科圍手術(shù)期預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物具有重要意義。為減少SSI發(fā)生率,目前國(guó)內(nèi)外已達(dá)成共識(shí)[18-20],指出圍手術(shù)期抗菌藥物的合理使用是控制手術(shù)切口感染的關(guān)鍵。本研究得出的結(jié)論也符合以上共識(shí),即術(shù)前預(yù)防用藥相較未用藥患者,可顯著降低術(shù)后SSI發(fā)生率。提示術(shù)前預(yù)防用藥可減少患者術(shù)后SSI發(fā)生率。

綜上所述,患者年齡、ASA評(píng)分、手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、手術(shù)類(lèi)型及術(shù)前是否預(yù)防使用抗菌藥物均與骨科I類(lèi)切口手術(shù)SSI發(fā)生相關(guān),其中年齡>60歲、ASA評(píng)分II級(jí)及以上、手術(shù)時(shí)間>180min、骨折內(nèi)固定手術(shù)及術(shù)前未預(yù)防使用抗菌藥物為SSI發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。由此可見(jiàn),影響骨科I類(lèi)切口手術(shù)部位感染的因素涉及多方面,既包括患者自身因素,也與手術(shù)操作有關(guān)。本研究結(jié)果顯示,我院骨科I類(lèi)切口手術(shù)SSI發(fā)生率較高,感染相關(guān)危險(xiǎn)因素較多,應(yīng)積極與臨床醫(yī)生溝通,術(shù)前改善患者的一般狀況,提高患者自身免疫力,加強(qiáng)醫(yī)院感染預(yù)防與控制,提高醫(yī)務(wù)人員對(duì)感染風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),嚴(yán)格遵守?zé)o菌操作規(guī)程,提高手術(shù)技巧,盡量縮短手術(shù)時(shí)間,盡可能減少SSI發(fā)生率。本研究也存在一定的局限性,本研究為回顧性研究,不具有前瞻性;未具體分析患者合并糖尿病、高血壓、冠心病等基礎(chǔ)疾病,體質(zhì)偏胖或者營(yíng)養(yǎng)不良時(shí),與術(shù)后感染是否存在相關(guān)性;也未就感染患者的病原菌進(jìn)行細(xì)致分析。

[參考文獻(xiàn)]

[1]仁建安.中國(guó)手術(shù)部位感染預(yù)防指南[J].中華胃腸外科雜志,2019,22(4):301-314.

[2] Mario M,Richard K,Henrik E,et al.Diagnostic challenges and future perspectives in fracture-related infection[J].Injury,2018,49:83-90.

[3] Olsen LL,Moller AM,Brorson S,et al.The impact of lifestyle risk factors on the rate of infection after surgery for a fracture of the ankle[J].Bone Joint J,2017,99(2):225-230.

[4]國(guó)家醫(yī)政醫(yī)管局.抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則(2015版)[EB/OL].http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm,2015-08-27.

[5] Apfelbaum Jeffrey L,Connis Richard T.The American Society of Anesthesiologists Practice Parameter Methodology[J].Anesthesiology,2019,130(3): 367-384.

[6]中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部.外科手術(shù)部位感染預(yù)防與控制技術(shù)指南(試行)[EB/OL].http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm,2010-11-29.

[7]王瑞芬,張慶,張晶,等.骨科清潔手術(shù)部位感染病原菌分布與影響因素分析[J].中國(guó)實(shí)驗(yàn)診斷學(xué),2020,24(9):1466-1471.

[8]周曉平,任阿可,黃繼崢,等.外科清潔手術(shù)部位目標(biāo)性監(jiān)測(cè)結(jié)果與感染相關(guān)因素分析[J].中華醫(yī)院感染學(xué)雜志,2018,28(20):3149-3151,3191.

[9]王清妍,范學(xué)輝,韓月欣,等.骨科清潔切口手術(shù)部位感染監(jiān)測(cè)及危險(xiǎn)因素[J].中國(guó)感染控制雜志,2015,14(11):766-768.

[10]鐘的桂,劉啟宇,麥秀鈞,等.腰椎后路手術(shù)部位感染相關(guān)因素的Meta分析[J].中國(guó)組織工程研究,2018,22(15):2427-2436.

[11]尹航,王燕,崔立敏.骨折患者醫(yī)院感染危險(xiǎn)因素的Meta分析[J].中華醫(yī)院感染學(xué)雜志,2019,29(18):2807-2811.

[12] FEI Q,LI J,LIN J,et al.Risk factors for surgical site infection after spinal surgery: a meta-analysis[J].World Neurosurg,2016,11(95):507-515.

[13]先疆燕,王忠,王榮麗,等.手術(shù)部位感染危險(xiǎn)因素的meta分析[J].外科研究與新技術(shù),2017,6(1):39-43.

[14]潘麗芬,譚淑芳,曹林嵐,等.某三甲醫(yī)院2015-2016年度骨科清潔切口手術(shù)部位感染的危險(xiǎn)因素分析[J].嶺南現(xiàn)代臨床外科,2018,18(3):367-371.

[15] Luo H,Chen L,Liu K,et al.Minimally invasive treatment of tibial pilon fractures through arthroscopy and external fixator-assisted reduction[J].SpringerPlus, 2016,5(1):1923-1932.

[16] Metcalfe D,Hickson CJ,McKee L,et al.External versus internal fixation for bicondylar tibial plateau fractures: systematic review and meta-analysis.[J].J Orthop Traumato,2015,16(4):275-285.

[17]劉建宏,葉秀珠,鄧紅軍,等.骨折內(nèi)固定術(shù)后感染的臨床特點(diǎn)及綜合抗感染分析[J].中華醫(yī)院感染學(xué)雜志,2017,27(24):5634-5637.

[18] Berrios-Torres SI,Umscheid CA,BratzlerDW,et al. Centers for Disease Control and Prevention guildline for the prevention of surgical site infection, 2017[J].JAMA Surg,2017,152(8):784-791.

[19] World Health Organization.Global guidelines for the prevention of surgical site infection[R].Geneva: WHO,2016.

[20]李國(guó)威,黃漢,陳濤,等.骨科手術(shù)切口感染的相關(guān)因素分析[J].中華醫(yī)院感染學(xué)雜志,2018,28(1):96-98.

(收稿日期:2021-12-07)