《望海潮》課堂教學的三種境界

張廣書

[摘 要]通過一線的聽課、評課,深感存在三種古詩詞課堂教學境界:下等境界的課堂教學,見課件不見教材;中等境界的課堂教學,見細節(jié)不見整體;上等境界的課堂教學,見作者亦見自己。文章結合不同的《望海潮》課例,談談對古詩詞備課方向和課堂教學模式發(fā)展趨勢的理解。

[關鍵詞]《望海潮》;教學境界;教學反思;學科核心素養(yǎng)

[中圖分類號]? ? G633.3? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2024)07-0016-03

古詩詞課堂教學如果按照境界來劃分,可分為上等、中等、下等三個層次。《望海潮》是柳永客居杭州時贈資政殿學士、杭州知州孫沔之作。這是一首干謁詞,目的是請求孫沔為自己舉薦。筆者觀摩或自我建構的《望海潮》課堂教學的境界也有上等、中等、下等之分。

一、下等境界:見課件不見教材

筆者聽過一位大學畢業(yè)剛剛走上工作崗位的教師第一次開設的公開課,她選的教學內容就是《望海潮》。年輕教師的優(yōu)勢是課件制作得非常精美,教學過程中,她按照課件順序,逐一向學生呈現(xiàn)《望海潮》的學習要點和教學關鍵環(huán)節(jié)。

古詩詞教學不能沒有學習目標。學習目標要少而精,多則易亂。這位教師課件上顯示的目標有三個:一是學習詞中點染、鋪敘的表現(xiàn)手法;二是反復吟詠,感受詞的音律美;三是體悟詞的魅力,運用聯(lián)想和想象,感受宋初杭州物阜民豐的盛景。

這位教師還設計了以下四個思考問題:

(1)詞作寫杭州的繁華富庶,而題目卻是《望海潮》而非《望杭州》,為什么?(2)西湖有哪些美麗清秀的景色?請你羅列出來和詞作內容進行比較。(3)請結合你的認知鑒賞“三秋桂子,十里荷花”的妙處。(4)結合柳永的一生,推斷他寫這首詞的目的。

她先讓學生自由表達看法,再結合課件上的答案進行補充。

筆者以為,這位教師沒有認真研究詞句,也沒有琢磨詞作內容與作者經歷的關聯(lián),更沒有將這首詞放在整個單元的背景下審視,她認為把學習目標告訴學生,教學任務就完成了一半。至于《望海潮》中有沒有寫杭州繁華富庶的景象,有沒有寫西湖美麗清秀的風光,她并沒有判斷,只知道照本宣科。結果僅僅25分鐘,她就把課件內容讀完了。剩余的15分鐘時間,她便讓學生全體起立齊讀《望海潮》并自由背誦,誰背誦好了誰坐下。結果,沒幾分鐘,學生全都坐下了……

下課以后,聽課的教師議論紛紛:“典型的見課件不見教材”“古詩詞教學要重視語言解讀,如此‘照課件上課要反思”。有教師當面指出:“要先咀嚼《望海潮》的詞句,讓精致的詞句自然地進入學生的內心……”其中一位老教師語重心長地提醒授課教師:“一定要將心貼在教材上,逐字逐句逐頁,各有著落,方有效果。”

“讀課件”的教訓讓筆者明白,古詩詞教學始于對字詞精辟之處的琢磨,沒有“貼在”語言上的講授,教學結果必然是“油是油,水是水,涇渭分明,冰火兩重天”。

二、中等境界:見細節(jié)不見整體

曾經有一位經驗豐富的老教師提醒筆者:“讀古詩詞不是讀小說,不是看電視連續(xù)劇,可以‘一目十行,走馬觀花,可以省略跳脫。古詩詞要一個字一個字地讀,要把每個字的縫隙、每一句的筋骨讀得清清楚楚、明明白白,然后再設計教學。”

作者在創(chuàng)作古詩詞時,運用了豐富的修辭手法和意象,以表達其深刻的思想和情感。在閱讀古詩詞時,我們可以通過解讀其語言來理解其意義,可以通過分析古詩詞中的句式、修辭手法等,更好地理解古詩詞的內涵和外延。只有掌握了作者用字用詞的個性和規(guī)律,鑒賞古詩詞時才能得心應手、游刃有余。無獨有偶,筆者要在另一個班級開設一節(jié)公開課,所教學的內容也是《望海潮》。教學時筆者把教學重心調整到對詞作語言的探究和對重點詞語的咀嚼上,以使學生意識到把握語言是理解古詩詞的“金鑰匙”。

在本次教學之前,筆者細讀《望海潮》,確定重點講解“形勝”“三吳”“錢塘”“煙柳畫橋”“風簾翠幕”“云樹”“怒濤卷霜雪”“天塹”“珠璣”“羅綺”“重湖”“三秋”“羌管弄晴”“菱歌泛夜”“嬉嬉”“蓮娃”“高牙”“吟賞煙霞”“圖將”“歸去鳳池夸”等詞語。筆者在教學前認真做了準備,力求把每個詞語講深、講透。學生如果弄不清“三吳”的由來、所在區(qū)域、文化特征,弄不清“三吳”和“錢塘”的關系,怎么能夠明白客居杭州的柳永和地方官孫沔之間的聯(lián)系?

課堂教學中,筆者這樣導入新課:俗話說得好“上有天堂,下有蘇杭”,那么杭州到底有怎樣的迷人景色才能令古人發(fā)出如此感慨呢?導入新課之后,便介紹柳永的生平及創(chuàng)作:柳永(約987—約1053),北宋詞人,原名三變,字耆卿,排行第七,景祐元年進士,官至屯田員外郎,世稱“柳三變”“柳七”“柳屯田”。他是北宋第一個專力寫詞的作家,是長調(慢詞)的倡導者,其詞多描繪城市風光和歌伎生活,長于抒羈旅行役之情。接著請一位學生展示其所在小組于課前搜集的關于詞的有關知識。比如詞的起源:詞產生于唐,盛行于宋,最初是宋代的“流行歌曲”。詞通常指可以和樂歌唱的詩體。詞有很多別稱,如“長短句”“詩余”“曲子詞”“曲詞”“歌詞”等。筆者在學生分享的基礎上補充了詞牌和詞的分類等知識。筆者又用多媒體展示了本詞的背景材料。在學生對這首詞有大致的了解后,筆者和學生一起研究了“錢塘”的由來以及相應的地理范圍,還共同探討出“三吳”具體指吳興(今浙江湖州)、吳郡(今江蘇蘇州)、會稽(今浙江紹興);“煙柳畫橋”指如煙的柳樹、雕飾華麗的橋,杭州著名的“畫橋”有和睦橋、東新橋;“風簾翠幕”指遮擋門窗的簾子與青綠色的帷幕;“云樹”指高聳入云的樹木;“天塹”指天然壕溝,這里指錢塘江;等等。

在總結相關研究成果后,筆者帶領學生進一步賞析詞作。

1.提問:詞作中哪些詞語最能體現(xiàn)杭州的特征?

明確:“形勝” “繁華”。“形勝”和“繁華”是詞眼。“形勝”凸顯自然環(huán)境的美,“繁華”凸顯經濟的繁榮發(fā)達。“煙柳畫橋,風簾翠幕”“云樹繞堤沙,怒濤卷霜雪,天塹無涯”表現(xiàn)的都是杭州優(yōu)美的自然景觀。“市列珠璣,戶盈羅綺,競豪奢”“參差十萬人家”表現(xiàn)的是杭州經濟的繁榮。

2.提問:試著說說作者是從哪些方面描寫杭州的繁華與美麗的。

明確:(1)居民區(qū)繁華。(2)人民富有。(3)湖山之美。(4)民眾悠閑的生活。(5)地方官的休閑。(6)地方官政績。

筆者再在此基礎上延伸:用一個詞來概括杭州的特征,那便是“人間天堂”。

3.提問:詞人創(chuàng)作這首詞的意圖是什么?

明確:通過描寫杭州的美麗與繁華,展現(xiàn)國泰民安的風貌,歌頌地方官政績顯著,并借此尋找自身晉升的途徑。

筆者總結:詞的上片描寫杭州的自然風光和繁華富庶,下片描寫杭州人民和平寧靜的生活景象,充分表達了作者對杭州風物的驚嘆、贊美與艷羨之情。

最后布置如下作業(yè):

1.背誦并默寫全詞。

2.充分發(fā)揮聯(lián)想和想象,把這首詞改寫為一篇寫景散文,不少于300字。

筆者認為,這堂課將詞語講得十分深入,教學效果較好。下課之后,一位同事說:“你帶領學生研究詞語的功夫不錯。但是,讀古詩詞的目的是什么?讀古詩詞要見作者的良苦用心,更要見教材編排的意圖。”筆者先是疑惑,經思考后又突然明白:這節(jié)課學生淹沒在詞語內涵的講解中,沒有感受到詞作的精神,沒有觸摸到詞作背后詞人的良苦用心,更沒有看到教材編者選編這首詞的意圖,真可謂“竹籃打水一場空”。筆者后悔莫及。

三、上等境界:見作者亦見自己

大單元教學背景下,教學《望海潮》時除了要重視鑒賞詞語,引導學生了解詞人的良苦用心,即詞的主旨,還要做什么?筆者主動觀摩特級教師楊老師的《望海潮》課堂,了解名師的教學處理方式。

上課伊始,楊老師并沒有介紹柳永當年的寫作背景,也沒有介紹柳永的不幸遭遇。她將“望海潮”寫在黑板上后,說道:“今天我們探討柳永怎么寫、為何寫《望海潮》,以及我們又為什么閱讀這首《望海潮》。”

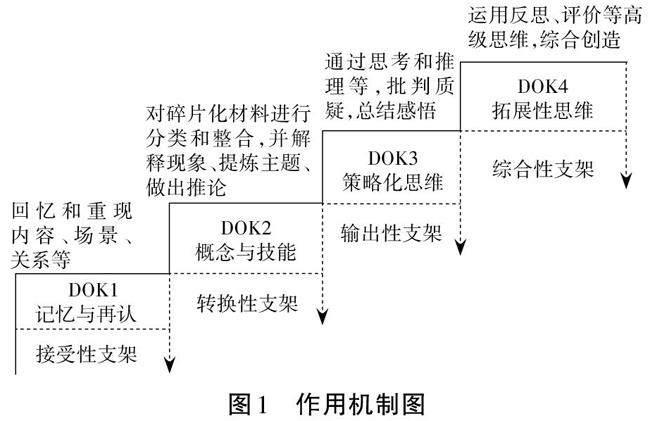

教學的第一個環(huán)節(jié):探討柳永是怎么寫的。學生結合注釋初讀《望海潮》。楊老師要求學生厘清本詞的行文思路并畫出本詞的結構思維導圖。一名學生所作結構思維導圖如圖1所示。

[《望海潮》—上片歷史與位置美麗與繁華殷富與奢侈下片湖光美色叟娃之樂貴人之所][圖將好景夸]

圖1 《望海潮》結構思維導圖

楊老師結合相應結構思維導圖與學生探討了《望海潮》的結構。學生由此知曉柳永以生動的筆墨,把杭州描繪得富麗非凡。西湖的美景、錢江潮的壯觀、城區(qū)的繁華富庶、上層人物的享樂、下層人民的勞動生活,都一一現(xiàn)于詞人筆下,形成一幅優(yōu)美壯麗、生動活潑的圖畫。這幅圖畫的價值,不僅在于它呈現(xiàn)出杭州的錦山秀水,更在于它凸顯了當時當?shù)氐娘L土人情。由此,“怎么寫”這個問題解決得明明白白。

同時,得益于結構思維導圖的引導,學生在探討“為何寫”時,很快歸納出以下三個理由:驚嘆、贊美、艷羨。

楊老師這樣總結:《望海潮》描繪了太平、富庶、安定的都市生活景象 。主要從以下幾個方面描寫杭州的繁華與美麗:①地理位置:東南重鎮(zhèn)。②歷史傳統(tǒng):自古繁華。③自然景觀:西湖、錢塘江等。④市井面貌:建筑精美、人口密集。⑤百姓生活:安居樂業(yè)。柳永為何寫這首詞?除了大家說的,還有一個目的,就是借這首詞贊頌孫沔的政績,以拜謁孫沔。“異日”“歸去鳳池夸”是對孫沔宦途前景的美好祝愿,以達到投贈的目的。

在“為何閱讀”環(huán)節(jié),楊老師放手讓學生討論:今天,我們?yōu)槭裁匆喿x不足百字的《望海潮》?

討論后,有學生認為《望海潮》把詞人的驚嘆、贊美、艷羨寫得清清楚楚,是微型的寫景抒情散文;有學生認為《望海潮》把歷史事、眼前景、當下情及將來景等糅合在一起,情感十分強烈;有學生認為《望海潮》情感表達的層次感相當分明——驚嘆、贊美、艷羨之情越來越熱烈……學生感嘆以上種種成就了《望海潮》,他們生動體悟詞句里的贊美,深入理解詞作中蘊含的文化精神。

學生的探因,不正對應楊老師上課之初所設置的問題嗎?總結時,楊老師這樣說:

讀《望海潮》,要讀柳永的表達技巧,讀柳永的豐富情感,讀太平、富庶、安定的都市生活景象背后的柳永情懷,以及讀之后我們應有的情懷。試想,我們站在現(xiàn)在杭州市的大街上,能產生柳永這樣的情懷和感嘆嗎?

筆者由此突然明白,閱讀古詩詞不就是為了啟發(fā)學生涵養(yǎng)當代情懷、當代價值觀嗎?教材中的相關內容也體現(xiàn)了這一要求。如教材中與《望海潮》對應的“單元研習任務”的第一個任務提出,聯(lián)系當代文化生活中有關古詩詞誦讀的現(xiàn)象,想一想:在現(xiàn)代忙碌的生活中,古詩詞究竟是必需品還是調味品?在當今社會生活中,你能看到哪些古詩詞的“滲透”?你感覺古詩詞的學習到底對自己的語文素養(yǎng)提升有哪些幫助?

楊老師設計這個環(huán)節(jié)的用意,是引導學生認識古詩詞的當代價值,是在完成教材“單元研習任務”所強調的教學使命。那位年輕教師的《望海潮》課堂和筆者的《望海潮》課堂,未曾關注單元教學使命,何談走向語文學科育人的康莊大道?

筆者認為,見課件不見教材的課堂教學行走在課件中而不是詩詞里,與生活實際聯(lián)系不緊密,沒有緊抓詩詞的核心教學內容,落實教學目標。這樣的課堂教學的境界是下等境界。見細節(jié)不見整體的課堂教學表現(xiàn)為見字詞不見詩詞,停留在詩詞重點詞語的過度解釋上,而這樣只是為解讀詩詞掃平了理解障礙,并沒有通過切實有效的活動設計讓學生深入理解詩詞核心內容,真正走進詩詞天地,體會作者的思想情感。這樣的課堂教學的境界是中等境界。而楊老師的詩詞課堂教學,見章法亦見詩心、見作者亦見讀者自己。在這堂課中,楊老師能夠密切關注學生的研討過程,及時了解學情,給學生提供探究方向及正確引導。在以學生為主導的積極表達過程中,楊老師只做傾聽、指導、糾正和明確的工作,讓學生通過有效和有益的活動得出問題研討的結果。楊老師的課堂實現(xiàn)了學生與文本、學生與學生、學生與教師、學生與歷史知識、學生與傳統(tǒng)文化之間的有效對話,讓教師的教和學生的學都有了深度、廣度和效度。上等境界的古詩詞課堂教學應激發(fā)學生自覺探討的興趣,潛移默化地訓練學生的語言能力,提升學生的思維能力,使其學有所獲、學有所成,逐步提高語文學科核心素養(yǎng)。

(責任編輯 農越華)