基于具身認知理論的高中數學生本課堂*

【摘 要】圓錐曲線與方程是高中數學的重要內容之一。研究圓錐曲線有兩個重要任務:一是研究它的概念及其標準方程,二是研究其性質。在研究的過程中,教師可以基于具身認知理念,引導學生通過體悟、探索、實驗以及遷移,實現自主探究學習、深度學習,從而落實數學核心素養的培養,打造生本課堂。

【關鍵詞】高中數學;概念數學;橢圓;具身認知;核心素養

【中圖分類號】G633.6? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2024)15-0041-04

【作者簡介】崔緒春,江蘇省清江中學(江蘇淮安,223001)教師,正高級教師。

“具身認知”(Embodied Cognition)指人類思維和感知過程不僅來自于大腦神經系統,還與身體的運動、肌肉和感知器官的活動密切相關。具身認知理論啟示教師要不斷創造條件,鼓勵學生通過多種感官訓練手段去體悟、探索、實踐,從而促成探究學習、深度學習。[1]下面筆者以蘇教版高中數學選擇性必修一“橢圓概念”教學為例,闡述“具身認知”理論下的高中數學生本課堂的實踐探索。

一、教學分析

(一)教學內容分析

圓錐曲線是高中數學的重要內容之一,研究圓錐曲線不是用規律推理形式,而是運用代數方法解決幾何問題,即用方程的解來表征幾何結論,這是“數形結合”思想的重要體現。“橢圓概念”是圓錐曲線章節起始課,由于橢圓與雙曲線、拋物線是同構的,研究好橢圓的概念及其標準方程,對本章后續知識的學習具有基礎性與示范性作用。教材中直接給出橢圓定義,學生容易“知其然”但“不知其所以然”,對橢圓幾何屬性的認知不夠透徹。因此,教學中筆者參考教材的章節導入內容,嘗試依據歷史上數學家對于橢圓幾何性質的探究,帶領學生從具體情境中抽象出橢圓的幾何本質,經歷完整的橢圓概念生成過程。

(二)教學目標

1.初步了解橢圓等圓錐曲線的現實背景,感知橢圓等圓錐曲線在解決具體問題和表述現實世界方面的作用;

2.以具身認知理論為指導,通過“旦德林雙球”實驗,引導學生抽象、歸納出橢圓的定義,并能夠用恰當的自然語言、符號語言進行表征。

二、教學流程

(一)課堂引入:看一看

播放視頻:“天問一號”成功進入預定軌道。

師:“天問一號”在蒼穹中劃過了一道優美的曲線(如圖1),這條軌道曲線叫什么名字?

【設計意圖】通過觀看視頻,學生了解了我國的火星探測工程,了解了圓錐曲線的航天應用,在引入新課的同時,激發了學生的愛國情懷和民族自豪感。

(二)問題提出:說一說

師:衛星運行的軌跡是橢圓。生活中還有哪些橢圓?請舉例說明。

生:油罐車橫截面,陽光斜照下籃球的影子,斜削火腿腸截面,雞蛋的縱截面……

師:同學們善于用數學眼光觀察世界,舉的例子都很好!但是你能確定這些例子都是橢圓嗎?是不是只要把圓壓扁一點就是橢圓呢?究竟什么樣的圖形才是橢圓?讓我們帶著這些問題開始今天的學習。

【設計意圖】上述教學旨在引導學生提出問題。通過對話,引發學生的認知沖突,讓學生自然而然產生這些問題,引導他們從數量關系上定量地去思考橢圓,實現學生自主探究學習。

(三)實驗感知:想一想

師:同學們,“跟著感覺走”明顯不行,我們必須從數量關系上定量地去思考橢圓的定義。如何從數量關系上定義橢圓?橢圓有什么性質?為了解決這個問題,歷史上很多數學家深入探究,通過數量關系描述了橢圓上的點的規律。這個規律是什么呢?現在就讓我們一起沿著數學家走過的歷程,揭開它神秘的面紗。

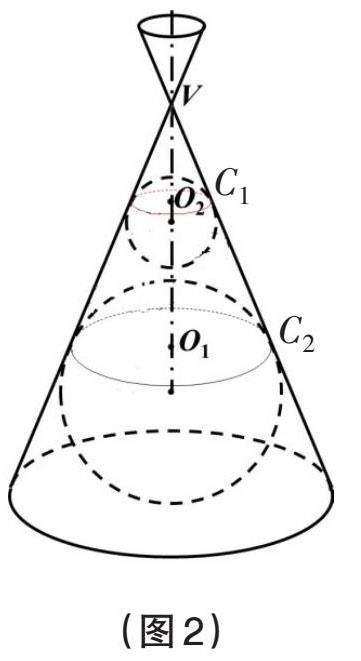

1.知識預備

如圖2,在一個圓錐內,上下放置兩個小球,容易得到:它們與圓錐側面的公共點形成兩個圓,我們把這兩個圓記作圓C1和圓C2。[2]

學生分小組討論研究以下問題。

【問題1】圓C1與圓C2所在平面平行嗎?

【問題2】取圓C1與圓C2之間的線段PQ,讓PQ與圓錐母線平行,請問PQ與兩小球相切嗎?

【問題3】若將線段PQ保持與圓錐母線平行,繞著圓錐的側面轉動一圈,線段PQ的長度變不變?為什么?

2.橢圓幾何性質的探索

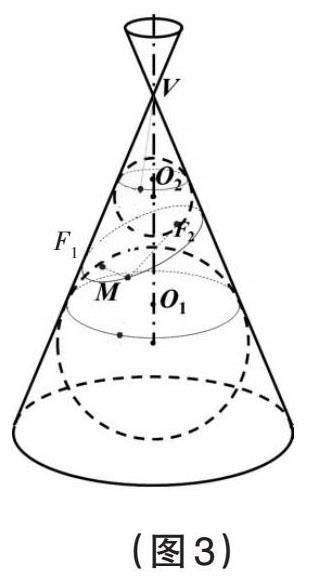

操作1:如下頁圖3,在圖2基礎上,用一個平面斜截圓錐得到橢圓形交線,并讓橢圓所在平面與兩個小球相切,記切點為F1,F2,在橢圓上任取一點M,連接MF1,MF2。

操作2:如下頁圖4,現在過點M作之前那樣的PQ,由之前得到的結論:MF1,MP都與上方小球相切,所以│MF1│=│MP│(切線長相等),同理,│MF2│=│MQ│。

師:通過觀察推理可得,當點M在橢圓上運動時,MF1,MF2分別與上下兩個小球總相切。現在,讓我們想一想剛才的問題“能否用數量關系表示橢圓上的點的運動規律?”請同學們按照小組,繼續討論以下問題。

【問題4】除了線段PQ的長度之外,在橢圓所在平面內,還有什么幾何量是不變的嗎?

【問題5】當點M在橢圓上運動時,點F1,F2的位置不發生變化。能否用語言描述一下:橢圓上的點應具有怎樣的性質呢?

學生通過對問題的自主探究和交流討論得到橢圓的性質:橢圓上的任意一點到兩個定點的距離之和為常數,其中兩個定點叫作橢圓的焦點,焦點之間的距離稱為焦距,即:│MF1│+│MF2│=│MP│+│MQ│=│PQ│= 定值。

3.了解數學史

師:同學們,這個數學實驗是19世紀比利時數學家旦德林給出的,旦德林在圓的切線與圓錐等領域研究上取得了突出成就,聞名世界的“旦德林雙球”就是用他的名字命名的,我們要學習數學家旦德林勇于探索的創新精神。正是因為通過一平面截圓錐面,可以得到橢圓、雙曲線、拋物線,所以橢圓、雙曲線、拋物線才被稱為圓錐曲線。

【設計意圖】通過圓錐背景下的“旦德林球”,探索并發現橢圓的本質特征是本節課的難點。學生了解橢圓發展史上旦德林的經典證明,體會數學家巧妙的數學方法——構造法,并進行數學文化滲透。

(四)數學建構:畫一畫

師:同學們,通過剛才的實驗,我們研究出了橢圓的幾何性質,即橢圓上的任意一點滿足到兩定點距離之和為定值的數量關系。反過來,滿足這一數量關系的點的軌跡是否是橢圓呢?下面我們來畫橢圓,看看滿足條件的點的軌跡是否為橢圓。

活動方案:(1)拿出準備好的硬紙板、圖釘、細線;(2)用圖釘固定好F1、F2,把細線兩端固定在圖釘上,用筆撐直繩子,同桌兩人共同配合,讓筆與繩之間是自由運動的,這樣轉動一周,畫出的圖形就是橢圓(如圖5)。

學生在活動探究的基礎上思考以下問題。

【問題6】畫橢圓時,PF1,PF2的距離之和為什么要大于點F1,F2之間的距離?

【問題7】為什么這樣畫出來的圖形就是橢圓?

師:平面內到兩個定點F1,F2的距離之和等于常數2a(2a大于│F1F2│)的點的軌跡叫作橢圓。兩個定點F1,F2叫作橢圓的焦點,兩個焦點間的距離叫作橢圓的焦距。當2a =│F1F2│時,軌跡為線段F1F2;當2a<│F1F2│時,軌跡不存在。

【設計意圖】通過畫橢圓的活動,學生對橢圓的本質特征有了更深刻的認知,更直觀地體會了橢圓定義,為后續研究橢圓標準方程作鋪墊。

(五)知識應用:做一做

例1:若動點M(x,y)到定點F1(-4,0)和F2(4,0)的距離的和為10,則動點M的軌跡為(? ? )

A.橢圓? ?B.雙曲線? ?C.線段? ?D.圓

變式1:動點M(x,y)到定點F1(-4,0)和F2(4,0)的距離的和為8,則動點M的軌跡是? ? ? 。

變式2:動點M(x,y)到定點F1(-4,0)和F2(4,0)的距離的和為6,則動點M的軌跡是? ? ? 。

變式3:方程[x2+(y+4)2]+[x2+(y-4)2]=10表示的曲線是? ? ? 。

【設計意圖】通過幾道題目,學生進一步明確橢圓的定義,在概念的辨析中增強學生對橢圓概念的理解與記憶,為后續推導橢圓的標準方程作鋪墊。

(六)反思提煉:悟一悟

(1)同學們,請回顧今天的學習內容,大家有哪些收獲?

(2)詩歌欣賞:

橢圓

偏行已是欲離轍,浩瀚星空藉此歌。

一種相思天注定,月盈之夜兩心合。

三、教學反思

(一)基于具身認知,促進學生深度學習

上述教學基于“具身認知”理論,通過橢圓性質探究、畫橢圓等數學實驗,讓學生沿著數學家的思路探究、歸納橢圓的概念。教學以展示學生的研究成果為主,教師主要引導學生在探究的過程中逐漸形成觀察發現、積極思考的習慣。這個過程既發展了學生數學概括、抽象能力和合作意識,又落實了教學核心素養培養要求。當視覺、聽覺、直覺、身體都共同作用時,學生腦中烙下了深刻的印象,這樣的教學很大程度上提高了學習的深度,讓學習活動真正發生。

(二)突出主體地位,促使學生主動發展

本節課突出學生主體,所有問題都是學生自己動手、動腦去探索和“再創造”的。在這樣的教學情境下,學生的思想是開放的、靈活的,能產生更多的“生成的東西”,能體驗到更多成功感和愉悅感。這種教學法與傳統的以教師為中心的教學相比,有以下優點:以學生為中心,有效調動了學生學習的積極性;有利于發展學生的數學思維能力;培養了學生的合作學習意識;培養了學生的主動探究意識與創新精神。[3]

(三)設計鏈式問題,促使學生思維創新

根據“學生最近發展區”理論,筆者為了讓學生理解旦德林雙球實驗,突破難點,精心設置了7個問題,形成了問題鏈,步步相連、逐步推進,這不僅有利于啟迪學生的思維,還能加深學生對橢圓本質的認識,同時通過這些問題的解決,鞏固了學生對橢圓概念的理解,有效地激發學生自己去探索、研究。筆者認為在課堂教學中,教師提出的問題,就要像一根鏈條,每個問題都是鏈條上的一環,環環相扣,步步相依,由淺入深,拾級而上,呈現梯度性。這樣能夠充分暴露學生的思維過程,拓展學生的數學思路。

【參考文獻】

[1]李昱蓉.具身學習:立足學科核心素養的學習方式[J].當代教育科學,2017(9):7-10.

[2]徐迪斐.“圓錐曲線”起始課教學設計[J].中國數學教育,2015(10):2-8.

[3]崔緒春.新課程理念下課堂上如何啟迪學生的數學思維[J].中學數學,2014(17):12-13.