混合式教學背景下保守課堂學習行為研究

呂英英 賈現廣 吳玉虹

摘 ? ?要:混合式教學背景下,教學設計進行了調整和改變,課上課下都增加了合作學習,但是學生的保守課堂學習行為仍然存在。這些保守課堂學習背后存在三種心理因素:利他因子、價值因子和防御因子。根據這三種心理傾向,可把學生分為三種類型:價值防御、利他防御以及主動開放,其中價值防御和利他防御占比高達68%。這三種類型學生的期末考試成績和對混合式教學的接受程度沒有明顯區別,影響混合式教學接受程度的主要是學生的自我獲得感和課外學習行為。由于創新能力的培養更關注課程中學生的顯性參與,因而混合式教學設計的關鍵是創設學生顯性參與的條件。

關鍵詞: 混合式教學;保守課堂學習行為;教學設計

中圖分類號:G642 ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ?文章編號:1002-4107(2024)07-0036-05

學生在課堂上的保守學習行為,通常指沉默、安靜、不愿發言的傾向及行為。有關該現象的研究最早可追溯到20世紀80年代,學者從保守課堂學習行為的動機、影響因素、學習結果等方面進行了研究,部分學者認為約束性較強的課堂學習環境產生了學生的保守課堂學習行為,同時會影響批判性思維的形成。部分學者發現教學設計也會影響學生課堂參與行為[1-6]。

隨著信息技術的發展,混合式教學被稱為“線上線下混合式教學”,受到了越來越多研究者的關注。有學者以“高校”“混合式教學”為關鍵詞檢索了中國知網2006年1月1日至2022年6月1日的期刊發文發現,從2015年開始,混合式教學發文量快速增長,尤其在新冠感染疫情期間,在“停課不停學”政策的推動下,混合式教學受到了教育工作者的持續關注[7]。

盡管混合式教學背景下,教學設計發生了諸多變化,但學生的保守課堂學習行為仍然不容忽視,這些行為背后包含哪些心理因素?學生課堂學習行為又可以劃分為怎樣的類型?不同行為類型對于學習成績、混合式教學設計的接受度會有什么不同?混合式教學中該如何看待學生的保守課堂學習行為?這些是我們試圖研究的問題。

一、研究方法

(一)混合式教學實驗

本文混合式教學數據源于國內某個以工科為主的綜合性大學的電工學課程,該課程為工科非電類專業的基礎課,課程內容包含電路分析理論、電機原理、模擬電子技術、數字電子技術等。學生線上獨立完成視頻學習、預習練習、課后作業;以小組為單位,完成個人練習、小組練習。所有作業的發布、收取、評判、計分均依據課堂在線教育平臺實現。

在課堂教學前,教師已經完成學生分組,設計了個人或小組互動練習。在課堂教學中,學生基于課前的預習作業,對課堂互動內容也有所準備,同時教師明確告知學生課堂互動的計分規則及影響。在此前提下,部分學生在課堂小組互動中積極、主動發言,有部分學生積極參與小組內部討論,但不愿主動發言,有部分學生始終沉默無語。可見,在混合式教學環境下,在一定的合作、支持的情境下,依然存在不可忽視的保守課堂學習行為。

(二)調查工具設計及分析方法

調查問卷主要由“保持課堂學習行為”“課程學習

效果”“課后學習情況”“課程設計評價”等內容組成。

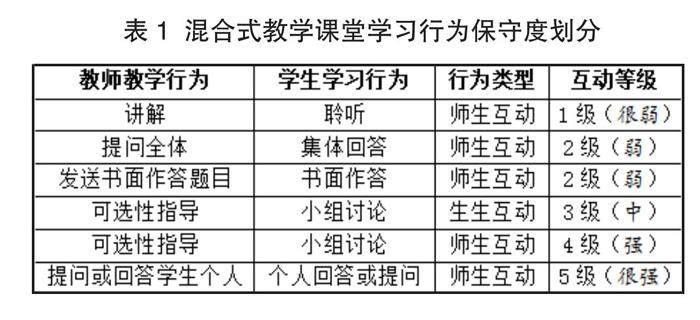

“保守課堂學習行為”量表為自編量表,在保守課堂學習行為的理論研究之上,結合部分學生訪談,先將課堂學習行為按保守程度分為5級,其中,1級為很弱互動行為,如聆聽教師講解;2級為弱互動行為,如教師向所有學生提問,作為群體一員回答,或者教師通過智慧教學手段發出書面作業,學生提交書面作答;3級為中互動行為,如小組討論過程中的生生互動;4級為強互動行為,如小組討論過程中的師生互動;5級為很強互動行為,如全體學生現場情境下一對一師生互動,如表1所示。

本研究聚焦課堂互動學習行為中的3—5級互動行為,研究它們未能產生的心理因素,初步編寫了調查量表。量表題項由混合式教學授課教師編寫,并結合部分學生反饋,對題項進行修改,采用里克特五級量表的形式,最后形成26個題項(包含反向計分題項)。在課程結束后,對266名學生進行了問卷調查,其中238人提供了有效問卷。數據分析采用探索性因子分析,對混合式教學背景下,學生保守課堂學習行為的心理成分進行研究,繼而通過聚類分析將學生課堂學習行為進行分類,最后通過回歸分析研究不同類型的學生對期末考試成績、混合式教學接受程度的影響。

二、混合式教學下學生學習行為分析

(一)保守課堂學習行為的心理成分

對探索性因子分析中的13個題項進行KMO和Bartlett球形檢驗,顯示KMO=0.868,Bartlett球形檢驗近似卡方:2 025.696,顯著性為0.000,經6次迭代后收斂,提取了3個因子,如表2所示。

因子分析結果表明,三個公因子解釋的累積總方差為68.426%,再利用Cronbachs alpha系數信度檢驗的方法,對各個公因子的內部一致性進行信度校驗,結果如表3所示。

由表3可知,各公因子內部的信度系數均達到0.8以上,全部公因子的總體Cronbachs alpha信度檢驗系數為0.914,本量表設計具有較高的結構信度。對各因子的特征進行分析并命名,因子1考慮了教師、學生的感受和評價。因子2認為互動、提問等方式對學習沒有價值,參與課堂的價值判定較低。因子3包含自我形象的維護,自我防御的傾向,如表4所示。

(二)學生課堂學習行為類型

混合式教學情境下,學生保守課堂學習行為的背后涉及三種主要的心理因子,采用聚類分析的方法研究不同心理因子的組合,對學生行為進行分類。

圖1展示了混合式教學背景下,學生課堂學習行為類型。第一種可稱為“價值防御型”,學生的“價值因子”和“防御因子”的均值高于平均值,“利他因子”的均值低于平均值。他們對課堂互動的價值判定較低,認為互動學習對自己沒有太大意義,卻會讓自己陷入緊張和窘迫,索性不參與,此類學生占27.7%。

第二種學生為“利他防御型”,學生在“利他因子”和“防御因子”上的均值高于平均值,在“價值因子”上低于平均值。這部分學生在意自己在同學、教師面前的表現,判定自己的某些行為會對他人產生困擾,從而遠離互動學習,此類學生占39.9%。

第三種學生為“主動開放型”,此類學生在三種心理因子上的均值均低于平均值,說明他們認可課堂互動的意義和價值,在課堂學習中更專注于學習本身,而不是外部環境,此類學生占32.4%。

(三)學習行為類型對期末考試成績的影響

以期末考試成績為結果變量,把學生基礎測驗成績、課堂測驗成績、自評學習時長、混合式教學接受程度、學習行為類型作為控制變量,分析不同課堂學習行為類型的學生對期末考試成績的影響,OLS回歸分析的結果如表5所示,模型是顯著的,可以解釋結果變量的19.4%,Durbin-Watson值為1.753,P<0.001,殘差分布較好地滿足了OLS回歸的正態性要求,如圖2所示。

OLS回歸結果表明,價值防御型學生和利他防御型學生在期末考試成績方面,與主動開放型學生沒有顯著差異。

(四)混合式教學接受度的研究

數據分析結果顯示,學生對混合式教學設計的總體接受程度均值為3.94(SD=0.85),具體結果如圖3所示。為了探究哪些因素會影響學生對于混合式教學的接受程度,可以通過學生的課外學習行為和課程自我獲得感兩個方面分析對于課程接受程度的影響。課外學習行為包含學生對于課前視頻與練習、課后作業與訂正、課后小組互動、課后測驗等方面評估學生課后的深入學習行為。課程自我獲得感是從知識技能、邏輯分析、語言表達、小組合作、自主學習5個方面的提升作為衡量標準。由于混合式教學接受程度是定序變量,因而采用定序回歸分析的方法。

由圖3可知,混合式教學設計接受程度的高類別概率較高,因而連接函數選擇“互補雙對數”較為合適。平行線檢驗結果顯示,P=0.897,大于顯著性水平0.05,通過平行線檢驗。模型擬合信息中,卡方值為118.372,P=0.000,小于顯著性水平0.05,模型選取合適。Cox and Snell R方:0.392,Nagelkerke R方:0.432,MaFadden R方:0.209,均大于0.2。

混合式教學接受程度模型參數估計結果如表6所示,學生的自我獲得感和課外深入學習行為對混合式教學的接受程度產生正向影響,而課堂上的學習行為類型不影響對于混合式教學的接受程度。

三、研究結論與思考

(一)研究結論

本文研究了混合式教學背景下學生保守課堂學習行為背后的心理因子,學生課堂學習行為分類,有不同學習行為的學生對期末成績和混合式教學接受程度的影響,得出以下結論。

1.在混合式教學背景下,學生的保守課堂學習行為包含三種心理因子,分別是利他因子、價值因子、防御因子。

2.根據三種保守課堂學習的心理因子,對學生進行聚類分析,可以得出三種不同的課堂學習行為類型。第一種為價值防御型,第二種為利他防御型,第三種為主動開放型,前兩種防御型學生約占68%。

3.回歸分析結果顯示,學生課堂學習行為類型與期末考試成績、混合式教學接受度均不存在顯著的相關關系。學生對于混合式教學的接受度受到學習中的自我獲得感和課外深入學習行為的影響。

(二)思考

1.混合式教學背景下學生保守課堂學習行為的頑

固性。從20世紀80年代開始,就有一系列的研究聚焦中國學生的保守課堂學習行為,甚至推廣成東亞學生的一種課堂行為特征,其中一些研究聚焦行為背后的心理動機,從外部觀察者的角度分析保守動機及背后產生的歷史、文化、社會因素,從教學模式、教師行為、師生關系等方面給出建議[5-10]。本研究以鼓勵學生參與課堂討論為目的設計了一系列混合式教學方法和手段,繼而從內部觀察者的角度,進一步分析學生的保守課堂學習行為。研究發現,學生的保守課堂學習行為可能遠比想象得更為頑固。

根據呂林海的中國學生“沉默群體的時間變化譜

系”研究,從小學、中學到大學,越來越多的開放型學習者轉變為沉默型學習者,控制型的中國課堂與參與式的西方課堂,隨著時間的推移,最終導致了中國學生批判性思維的滯后[1,11-14]。由此可知,高等學校混合式教學中,學生課堂的保守學習行為在一段時間內仍會持續,未來可能會隨著基礎教育改革的不斷推進有所改善。

2.建構主義理論對于現階段我國教學改革的指導

作用。混合式教學出現的本質是信息技術的發展與普及逐步進入教育領域的必然結果。然而,教學改革的本質卻不是信息技術的簡單融入,僅僅把信息技術融入教學活動也不能叫作混合式教學改革,它仍然需要學習理論和教學理論的指導。然而混合式教學的內涵,學術界并未有統一的認識。有學者研究了自2006年混合式教學在國內首次出現,到2022年6月共計958篇文獻,約66%是關于混合式教學模式設計的實踐研究,但關于混合式教學內涵、理論基礎的研究占比較小[15]。由于混合式教學目前還處在發展階段,所以每個人心中的混合式教學可能都是不同的,對于混合式教學的評價也就無法統一。有學者認為混合式教學可以優化教學效果,可是教學效果該如何評價仍是值得思考的問題。

我們不妨回到混合式教學的終極目標,即培養怎樣的人,混合式的教學方式也是為了讓我們更高效地接近這個目標。《中國教育現代化2035》中提到加強創新人才的培養,何克抗提出應該在建構主義理論指導下,培養學生的創新精神和創新能力,建構主義理論雖然有一定的局限性,但對于解決我國當前教育領域的根本問題卻最適合[16-17]。

建構主義并不是一種單一的學習理論,它有各種不同的觀點。總結建構主義者關于學習條件的一些觀點,分別是復雜的學習環境和真實的任務、社會協商、用多種方式表征教學內容、理解知識建構過程、以學生為中心的教學[18]。由于不同的學科特點,這些學習條件的實現方式可能千差萬別,但是“社會協商”是在不同的學科課程中都可以實踐的,建構主義者非常強調合作學習。然而,依據本文的研究結果,在混合式教學背景下,仍有約68%的學生在課堂中處在防御的學習狀態,這對“合作學習”的實施提出了巨大的挑戰。

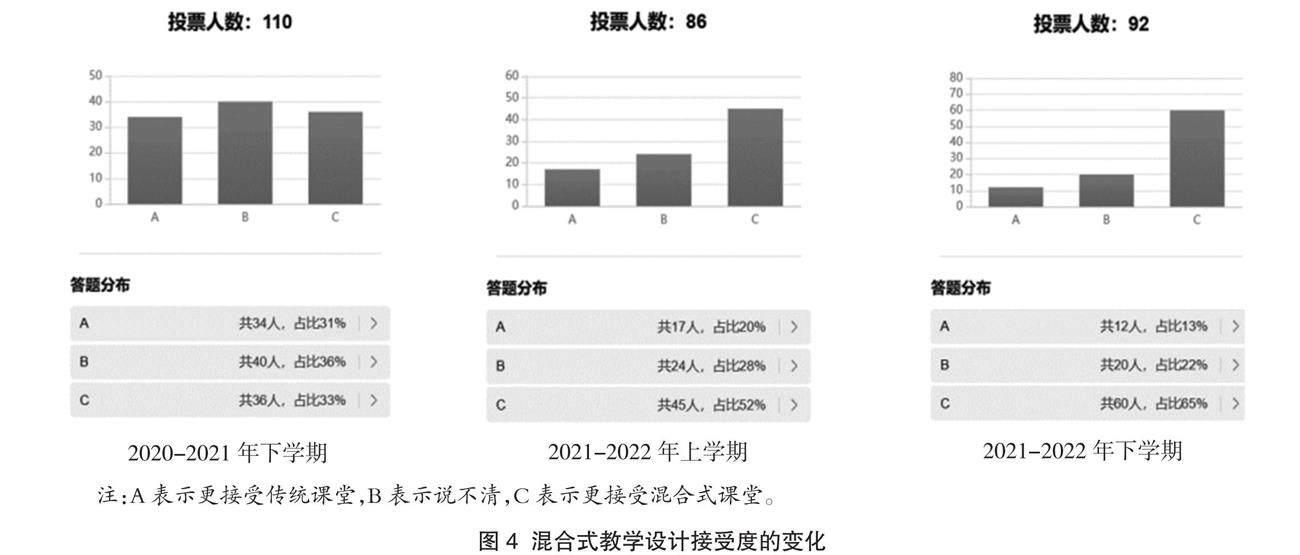

3.顯性參與或可作為教師教學設計的重要抓手。筆者長期在教學一線從事混合式教學改革工作,隨著教學設計的不斷完善,學生對于混合式教學的接受程度也在逐年提升,如圖4所示。由研究結論可知,影響混合式教學接受程度的因素是學生在學習過程中的自我獲得感和課外深入學習的行為,學生在整個課程學習過程學有所獲,必然也伴隨著課上、課下的持續付出。雖然有約68%的學生在課堂上處于防御、保守學習狀態,但是課外的空間卻勤奮努力,這就是所謂的隱性參與。隱性參與本身并沒有問題,而且有助于學業成績的提升,也解釋了“中國學習者悖論”(華人學習者長期在大班講授教學、標準參照測試等教育環境中學習,卻在各種國際學業成就測試中表現優異),對學生學習有積極的影響[1,19-20]。但是學生更愿意隱性參與背后的心理因

素,或者阻礙學生“顯性參與”的心理因素對于創新能力的發展很可能是不利的。所以創新能力的培養要做很多方面的改革,但是這些改革都無一例外地提到了提高學生的顯性參與(師生人際互動、研討式教學模式、合作學習等)[21-23]。

4.學生心理值得持續關注和研究。教學改革的落腳點最終會是教學設計,而教學設計作為一門學科起源于心理學原理轉化為教育應用技術的追求,這一學科誕生于20世紀70年代,以加涅的《教學設計原理》的出版為標志。從共性角度來講,人普遍存在的心理活動必然會直接影響教學設計的效果。從特性角度來講,不同時代人的心理活動也各有特點[24-25]。如果學生共性與特性的心理需求沒有在教學設計中被關注,那所謂的教學設計就只能是教師的自說自話。

四、結語

學生創新能力的培養是一個需要多個層面共同參與的系統工程,課程改革是其中非常重要的一部分。一門課程的改革需要關注各種環節,教學內容、教學流程、教學手段、考核方式都需要對應的調整。以建構主義理論為主要指導思想,始終關注學生心理需求和心理變化,教學設計中,教師不妨以“學生的顯性參與”為切入口,從時間、空間、素材、激勵等方面給學生創造顯性參與的條件。雖然保守課堂學習行為背后的心理因素形成原因復雜、影響持久,但全球信息化帶來的巨變也是革命性的,學生的獨立自主意識不斷提升,關注到這一點,教師亦可把握混合式教學設計的關鍵結點,順勢而為,事半功倍[19,24-26]。

參考文獻:

[1] ?呂林海,張紅霞,李婉芹,等.中國學生的保守課堂學習行

為及其與中庸思維、批判性思維等的關系[J].遠程教育

雜志,2015(5).

[2] ?NATCHA MAHAPOONYANONT.The Causal Model

of Some Factors Affecting Critical Thinking Abilities[J].

Procedia-Social and Behavioral Sciences,2012(46).

[3] ?CURRAN VERNON,KIRBY FRAN,PARSONS EAN,

et al.Discourse Analysis of Computer-mediated Conferen-

cing in World Wide Web-based Continuing Medical Ed-

ucation[J].Journal of Continuing Education in the Health

Professionals,2003(23).

[4] ?ZHOU Q,MA LEILEI,HUANG NA,et al.Integrating

Webquest into Chemistry Classroom Teaching to Promote

StudentsCritical Thinking[J].Creative Education,2012(3).

[5] ?張東海.大學生課堂動機性沉默的影響因素及其效應[J].

教育發展研究,2019(1).

[6] ?FASSINGER POLLY A.Understanding Classroom Inter-

action:Students'and Professors'Contributions to Students'

Silence[J].The Journal of Higher Education,1995(66).

[7] ?PAULHUS D L,DUNCAN J H,YIK MICHELLE S M.

Patterns of shyness in East-Asian and European-heritage

Students[J].Journal of Research in Personality,2002(36).

[8] ?LIU NGAR-FUN,LITTLEWOOD WILLIAM.Why do

Many Students Appear Reluctant to Participate in Classroom

Learning Discourse?[J].System,1997(25).

[9] ?CORTAZZI M,JIN L.Large Classes in China:Good Tea-

chers and Interaction[M]//WATKINS DAVID A,BIGGS

JOHN B.Teaching the Chinese Learner:Psychological and

Pedagogical Perspectives.Hong Kong:Comparative Edu-

cation Research Centre (CERC),2001:115-134.

[10] ?張林,溫濤,張玲.大學生課堂沉默的阻力與動力機制研

究——基于560份調查問卷的實證[J].西南師范大學

學報(自然科學版),2019(3).

[11] ?呂林海.中國大學生的課堂沉默及其演生機制——審思

“猶豫說話者”的長成與適應[J].中國高教研究,2018(12).

[12] ?WATKINS DAVID A,BIGGS JOHN B.Teaching the

Chinese Learner:Psychological and Pedagogical Perspec-

tives[M].Hong Kong:Comparative Education Research

Centre (CERC),2001:123.

[13] ?BIGGS JOHN B.Western Misperceptions of the Confu-

cian-heritage Learning Culture[M]//WATKINS DAVID

A,BIGGS JOHN B.The Chinese Learner:Cultural,Psych-

ological and Contextual Influences[M].Hong Kong:Com-

parative Education Research Centre (CERC),1996:45.

[14] ?HAU K T,SALILI F.Prediction of Academic Performance

among Chinese Students:Effort can Compensate for Lack

of Ability[J].Organizational Behaviour and Human Deci-

sion Process,1996(65).

[15] ?孫渝莉,劉瑞.國內高校混合式教學研究綜述[J].重慶交

通大學學報(社會科學版),2022(4).

[16] ?何克抗.從Blending Learning看教育技術理論的新發

展[J].國家教育行政學院學報,2005(9).

[17] ?溫彭年,賈國英.建構主義理論與教學改革——建構主

義學習理論綜述[J].教育理論與實踐,2002(5).

[18] ?皮連生.教學設計(第2版)[M].北京:高等教育出版社,

2009:13-57.

[19] ?張紅霞.“美德導向”的根源與前途:“中國學習者悖論”

再考查[J].復旦教育論壇,2019(1).

[20] ?陶麗,章文婧.課堂沉默的內涵、價值與利用[J].教學與

管理,2021(36).

[21] ?郭建如,鄧峰.高校人才培養改革對大學生創新能力的

影響[J].高等教育研究,2020(7).

[22] ?劉春芝,王天曉.美國高校學生創新能力培養及其對我

國的啟示[J]教育理論與實踐,2016(3).

[23] ?王鑒,王明娣.高效課堂的建構及其策略[J].教育研究,

2015(3).

[24] ?張旭東,孫宏艷,趙霞.從“90 后”到“00 后”:中國少年兒

童發展狀況調查報告[J].中國青年研究,2017(2).

[25] ?王開東.不一樣的“00 后”,我們讀懂了嗎[J].人民教育,

2016(10).

[26] ?李瑾.文化溯源:東方與西方的學習理念[M].張孝耘,

譯.上海:華東師范大學出版社,2015:265-284.

收稿日期:2024-01-04

作者簡介:呂英英,昆明理工大學信息工程與自動化學院講師

基金項目:2022年教育部產學合作協同育人項目“新工科機械類專業電工學課程資源建設”(220601766164232);國家級線上線下混合式一流本科課程“模擬電子技術基礎A”(2023年)

通訊作者:賈現廣