“化學與人類文明”課程思政的探索與實踐

摘" 要:在大學通識課程“化學與人類文明”中,應堅持思政育人導向,創造性傳承中華優秀傳統文化。文章從重大科學事件、地方特色文化、生活實際問題出發,甄選案例并深入挖掘其中蘊含的思政元素,對專業知識與思政教育進行一體化設計,通過思政教育主動融入專業教育、專業教育主動延伸至思政教育,將課程思政貫穿于課前、課中和課后全過程,實現傳授知識的同時注重能力培養和價值塑造。同時,本研究構建了課程思政案例庫,為大中小學化學通識類教學的課程思政教學改革提供有益參考和借鑒。

關鍵詞:化學與人類文明;課程思政;通識教育;中華傳統文化;思政案例

中圖分類號:G64" " 文獻標識碼:A" " 文章編號:1673-7164(2025)03-0093-04

培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題,立德樹人成效是檢驗高校一切工作的根本標準。[1]2022年,教育部等十部門印發的《全面推進“大思政課”建設的工作方案》指出,一些地方和學校對“大思政課”建設的重視程度不夠,調動各種社會資源的意識和能力還不夠強,課程教材體系還需要進一步完善,有的課堂教學與現實結合不緊密,大中小學思政課一體化建設亟須深化,有的學校第二課堂重活動輕引領,課程思政存在“硬融入”“表面化”等現象。[2]作為全校非化學學院本科生的通識教育課程,本課程在傳統教學中偏重知識層面的傳承,[3]忽略能力方面的構建和精神層面的體驗。面對新形勢新要求,積極轉變教師思想觀念,探索符合教育教學規律和學生成長規律的教學方式和方法具有重要的理論意義和實踐價值。“化學與人類文明”課程的定位是豐富學生的科學精神、拓寬科學視野,課程所涉及的教學內容故事素材和精神內涵極為豐富,可以有效融入馬克思主義哲學和習近平新時代中國特色社會主義思想以及中華優秀傳統文化的立場、觀點、方法,對開展思政教育具有得天獨厚的優勢。因而,在教學過程中,應堅持正確政治方向,立足傳承中華優秀傳統文化,以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人為目標,深度挖掘重大科學事件、地方特色文化,結合日常生活實際,積極探索一體化地將思想政治教育與專業知識傳授同時進行、科學知識與價值引領同時闡發的經驗做法。

一、“化學與人類文明”課程目標

作為一門實用性和創造性的科學,化學在人類多姿多彩的生活中無處不在。“化學與人類文明”課程主要介紹化學在人類歷史發展進程中所起的重要作用,即要從化學的角度探討人類文明的起源及演變與化學學科發展的關系。本課程的課程目標在于,以一般化學知識為基礎,以能力培養和價值塑造為目的,注重從知識到智慧的凝練和提升。具體來說,課程目標分為三個部分:知識目標、能力目標和課程思政目標。

1. 知識目標。通過本課程的學習,使學生能夠從人類生產生活的實際問題來切入化學知識,如與人類生存密切相關的大氣環境和水環境、食品、紡織、藥物、能源和材料等。在課堂講解的基礎上,引導學生從互聯網、圖書館和課程視頻等渠道自主獲得所需的知識。

2. 能力目標。通過本課程的學習,主動參與翻轉課堂及課后實踐,通過自主文獻調研、分組討論、歸納總結,提高表達能力,培養學生的科學思維。

3. 課程思政目標。通過本課程的學習和課程思政的融入,培養學生民族自豪感,樹立文化自信;增強學生社會責任感和使命感,培養環保節能的生態文明精神和關注民生的家國情懷;培養學生合作精神,形成優秀人格,增強立志報國的決心。

二、“化學與人類文明”的課程內容

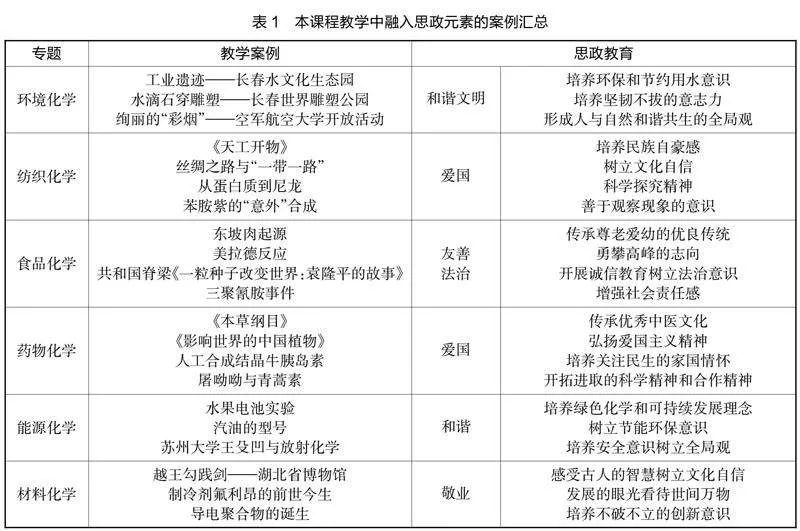

“化學與人類文明”課程主要涵蓋六個專題,涉及與人類日常生活緊密相關的環境、紡織、食品、藥物、能源和材料。在課程教學中依據課程目標,聚焦培育和踐行社會主義核心價值觀,[4]甄選案例并發掘其中蘊含的思政元素,以實現思政教育與專業教育的有機融合。如表1所示,這六個專題涉及社會主義核心價值觀的多方面內容,蘊含豐富的思政元素。例如,在介紹對人類生存至關重要的環境化學專題時,以“和諧、文明”為靈魂,充分挖掘長春特色文化,以凈水工業文化遺址——長春水文化生態園、水滴石穿雕塑(長春世界雕塑公園)及空軍航空大學開放活動中絢麗的“彩煙”背后的化學故事為導入點,培養學生“綠水青山就是金山銀山”的生態理念,引導學生形成人與自然和諧發展的全局觀,[5]同時使學生感受水滴石穿中蘊含的堅忍不拔的意志力和開發環保型彩色拉煙劑背后的為國奉獻的開拓進取精神。

教師所選的教學案例應立足中華優秀傳統文化,結合重大科學事件、長春特色文化和生活實際,構建課程思政素材庫,使學生了解化學科技知識的同時感悟案例背后蘊含的科學精神和人文素養。通過本課程的學習,使學生對化學在古今中外工農業生產及個人生活中的應用情況有更多深刻的認識,化學知識不再局限于書本上,而是活躍于實際的生產和生活當中,使學生在學習專業知識時耳濡目染,形成正確的價值觀念。這些蘊含豐富思政元素的教學案例在化學通識類課程中均可使用。

三、課程實施

在課程教學過程中,為有效實現傳授知識的同時有機融入思政元素,首先需要教師在甄選案例的過程中下足功夫,充分挖掘本課程的相關專題涉及的重大科學事件、地方特色文化、日常生活實際,使思政教育有扎實的落腳點,讓學生在真實情景中受到思想的洗禮。其次,教師在課堂教學中不僅要做到將思政教育主動融入專業教育,同時還要做到將專業教育主動延伸至思政教育。再次,結合以學生為主體的翻轉課堂,使學生能夠化被動為主動地進入學習狀態,以主講身份積極設計并融入思政內容,不僅提升個人思想認識,同時在潛移默化中影響其他學生的價值觀。

(一)教師授課

東北師范大學的“化學與人類文明”課程每學期設置兩個教學班(120人/班),受眾廣泛。為了使學生更好地感受化學是一門從生活中來、到生活中去的實用性和創造性科學,教師要選取與社會生活、國民經濟和尖端科學技術密切相關的課程內容。教師針對相關專題甄選案例,充分挖掘其中蘊含的思政元素,在普及化學專業知識的同時,有機融入思政元素。通過對比古人的經驗成果與今人的科技發展,增進學生對化學與人類文明之間關系的理解。通過導入思政元素,使學生感悟我國古代勞動人民的智慧,增強民族自豪感,樹立文化自信,形成吃苦耐勞、求實創新的奮斗精神和大公無私的合作情懷,促進學生優秀人格的形成,進而樹立立志報國情操。同時,在教學實踐中完整保留學生自主觀察問題、解決問題、激發思維的學習自主權,理論聯系實際,提高學生利用所學知識解決實際生活問題的能力。在傳道授業解惑的同時,運用辯證唯物主義,培養學生的科學思維,為學生未來的自主學習以及終身學習搭建平臺。

教師采用單一的講授形式向學生介紹相關內容將會使課堂呈現變得枯燥乏味,讓學生失去學習興趣,教學效果就可能大打折扣。因而,本課程可選取一些與課程內容相關的視頻、學生感興趣的特色專題(如秋色中的化學、奶茶化學等)、與授課內容相關的謎語和古詩詞來調動學生的學習興趣,以實現課程思政的價值引領。同時,課程思政不僅限于課堂之上,還有課堂之外,設計課前預習和課后實踐環節,以實現課程思政的自我教育效果。在課前向學生提供相關閱讀材料預習,鼓勵學生自主調研相關內容,使學生實現自我發展。通過引入生活妙招和趣味實驗等豐富課程內容,積極引導學生開展課后實踐活動,鼓勵學生利用周末參觀長春水文化生態園和長春世界雕塑公園、感受空軍航空大學開放活動,使學生在實踐中感受化學的魅力,體悟人生的道理。課前、課中及課后的有機結合,使學生能夠更好地了解化學學科在國家、社會、經濟發展及個人生活中所具有的重要作用,不斷拓展思政建設的新方法和新途徑,最終實現本課程的教學目標。

(二)學生參與

作為通識教育課,課堂由來自全校不同學院(部)的本科生參與。針對相關專題的教學內容,采用問題教學法(Problem-Based Learning),[6]設計相應的課程結合點,引導學生發揮專業特點,使知識的傳授、能力的提升、思政教育的融入實現從點到面再到三維空間的發散。學生課前通過自主查閱資料,以小組形式調查與所學學科相關的主題并進行討論和整理,以翻轉課堂的形式在課堂上展示并進行小組間的相互評價,以實現學生在課前和課中的積極參與。課后請學生將見解形成文字,從而達到鞏固并拓展的目的。最后,通過論文的交流,增加不同學科學生之間的了解,拓展課程內容的深度和廣度,實現課程思政的自我教育。結合小組合作學習教學方法(Team-Based Learning),[7]鼓勵學生自由選擇伙伴,以小組形式參與,在鍛煉學生辯證思維的同時培養學生的科學精神、創新精神、團隊合作精神和開放包容的胸襟。

四、課程思政的實踐效果

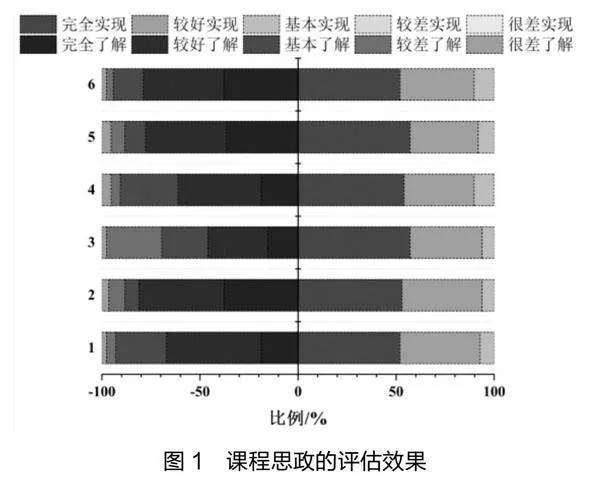

思政教育是思想意識形態的傳輸過程,需要動態地研判本課程在教學活動中對學生引領的價值方向是否正確,以及學生的價值取向是否正確。因而,需要采用以學生為核心的評價方式,注重學生的思想動向及日常行為表現。同時,評價的過程也是學生在實踐中不斷認識自我、發展自我和完善自我的過程。基于此,本課程分別在課程開始前和結束后以問卷星為平臺設置了調查問卷,對思政效果進行評估。問卷內容如下:1. 通過本課程的學習,你是否清楚中國古代勞動人民在生產生活中使用了化學知識、原理,促進了人類文明的進步?2. 通過本課程的學習,你是否知道化學對人類生產生活起到過積極作用,并且未來還繼續發揮其不可替代的作用?3. 通過本課程的學習,你是否清楚在你所學專業中涉及了一些有意思的化學知識、原理或者方法?4. 通過本課程的學習,你是否清楚在人類文明的劃分(以材料為標準)中,化學學科的發展,通過材料的合成而促進人類的文明?5. 通過本課程的學習,你是否認識到化學學科的發展,對實現人與自然和諧共生會起到至關重要的作用?6. 通過本課程的學習,你是否清楚在人類文明史上,化學學科并無對錯,產生對錯的來源是何人使用它、如何使用它?課程開始前后分別發放問卷195份,回收195份,兩份問卷的回收率與有效率均為100%,課程思政實現情況如圖1所示。

五、結語

任何一門課程都有開展思想政治教育的責任和功能,以教師深入挖掘和主動探索為起點,將知識傳授、能力培養和價值塑造同時滴灌給學生,并以學生入耳入腦入心為目的。大學通識教育課程“化學與人類文明”從人類生產生活的實際問題出發,不僅使學生對于化學在古今中外工農業生產及個人生活中扮演的重要角色有較深的認識,也使學生學會運用馬克思主義的立場觀點方法理解世界的本源和人類社會的本質,學會用化學的視角和科學的思維剖析問題,激發學生投身建設社會主義現代化國家的積極性。在教學中,要注重引導學生站在較高的學術高度,以開闊的視野、靈活的思維能力、高度的時代責任感和使命感,突破自身專業知識和技能的限制,堅持正確的政治方向,收獲終身受益的學習方法、思維方式及職業道德。以期通過本課程,將課程思政與科學知識融為一體,培養堪當民族復興重任的時代新人,為建設更加美好的中國作出自己的貢獻。

參考文獻:

[1] 教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL]. (2020-08-18)[2020-09-21]. https://www.gov.cn/zhen gce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[2] 教育部等十部門關于印發《全面推進“大思政課”建設的工作方案》的通知[EB/OL]. (2022-08-18)[2024-10-21]. https://w ww.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/24/content_5706623.htm.

[3] 張兵兵,蘇海全,蘇越. 高校“化學百年與人類文明”課程實踐研究[J]. 教育教學論壇,2020(45):247-248.

[4] 中共中央辦公廳印發《關于培育和踐行社會主義核心價值觀的意見》[EB/OL]. (2013-12-13)[2024-10-21]. http://www.go v.cn/zhengce/2013-12/23/content_5407875.htm.

[5] 習近平談新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略[EB/OL]. (2017-10-18)[2024-10-21]. http://www.gov.cn/zhua nti/2017-10/18/content_5232635.htm.

[6] 張卓旻,黃路,李攻科. 問題導向教學法在基礎化學分析實驗中的應用[J]. 大學化學,2020,35(03):32-36.

[7] 王萍萍,張康華,曹小華,等. “普通化學”小組合作學習研究與實踐[J]. 化學教育:中英文,2012,33(07):39-41.

(責任編輯:陳華康)

基金項目:東北師范大學2022年課程思政示范項目“化學與人類文明”(項目編號:131003521);吉林省高等教育教學改革研究課題“化學專業‘一中心、兩條線、三平臺、四融合’課程思政模式構建與實踐”(課題編號:JLJY202278924474)。

作者簡介:杜東英(1985—),女,博士,東北師范大學化學學院副教授,研究方向為功能材料化學;單國剛(1984—),男,博士,東北師范大學化學學院副教授,研究方向為有機光電材料;王春剛(1977—),男,博士,東北師范大學化學學院副院長,教授,研究方向為多功能納米材料。