初探大班民間故事的選材要點

許瑩

[摘 要]優秀的民間故事,往往既有豐富深刻的內涵,又不乏生動活潑的語言,能讓孩子們收獲快樂、增長見識。天臺民間故事題材眾多、內容廣泛,但并不是所有的民間故事都適合幼兒的語言學習,在我們成人看來一些很有價值的民間故事,幼兒卻不一定能理解、能接受,教學中應該去蕪存精、合理選材。從幼兒生活經驗和幼兒年齡特點以及情感教育三方面分析大班教育活動中對天臺民間故事的選材策略,從而優化幼兒教育,共鑄孩子們的美好未來。

[關鍵詞]天臺民間故事 生活經驗 年齡特點 情感教育

[中圖分類號] G622 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2016)24-090

在天臺悠久的歷史長河中,人們通過口耳相授積累了很多的民間故事,它不僅記載了天臺人的智慧發展歷史,而且形成了天臺本土的優秀文化傳統。這些故事往往敘事性強、極富想象力和傳奇色彩,深受廣大幼兒的喜愛。因此,在教育活動中,選擇孩子們喜聞樂見又有教育意義的故事,既能激發幼兒的閱讀興趣,又能促使語言能力發展。在教學實踐中,我們主要從以下幾個方面開展選材。

一、選擇民間故事,要了解幼兒的生活經驗和知識積累

學習民間故事,首先離不開一定的生活經驗和認知能力,因此,豐富幼兒相關的知識經驗,選擇與幼兒年齡特點、接受能力相符合的故事,是選擇內容的前提。我們主要考慮內容的淺顯化。一些活潑可愛的角色、接近幼兒生活的內容是孩子們喜歡的對象,容易被幼兒接受。如《智訓賴天大王》《老虎學藝》《破銅錢》《駱駝和馬》《蒼蠅的來歷》等。

例如,《老虎學藝》講述了一只老虎拜小貓為師學藝的故事。貓師父兢兢業業地教授老虎本領,老虎卻是本性難移,到頭來想把小貓吃掉,幸虧小貓還沒有把爬樹的本領教給老虎,要不然小貓就沒有命了。這些形象幼兒平常經常接觸,欣賞完之后,孩子們紛紛表達了自己對故事的理解:“老虎是個大壞蛋,連自己師傅都想吃掉”“我們對待壞人就不能對他好”……

幼兒年齡小,他們的語言能力和思維能力都還比較低,如果選擇的故事“內容過深”,他們就不容易理解,在學習中就不能集中注意力,這樣學習的效果就會很差。在一次主題觀摩教研活動中,一位教師選擇了《隋塔的傳說》作為教學內容。課堂上,為了讓幼兒更好地理解作品的內容,教師精心設計了一系列問題。但是,由于幼兒對“五百羅漢”“觀音”這類的人物傳說了解不多,對這個故事內容也不感興趣,所以幼兒對教師提出的問題要么無法回答,要么答非所問,導致接下來的活動不能有效開展。后來,我們開展了研討活動,達成了共識:幼兒的原有經驗直接影響了他們對故事的理解、情感的遷移。幼兒之所以會對教師的提問毫無頭緒,是因為他們缺乏相關的經驗支撐。

二、選擇民間故事,要關注幼兒的年齡特點和興趣愛好

大班幼兒的年齡特點是有意注意和形象思維快速發展,其語言發展的完整性、準確性和變通性日漸彰顯。因此,我們在選擇故事的時候根據大班幼兒現有的語言水平和興趣愛好,優化故事語言,增強故事的生動性和感染力,讓每一個孩子在聽懂故事的同時都有話說、都喜歡說。

1.故事語言要生活化

民間故事大多是很早以前傳下來的,有些故事的語言幼兒不理解,我們教師就進行反復推敲,并給以通俗化、形象化的修改或解釋。在教學活動中,我常常把繁瑣的語言簡單化,甚至偶爾會把方言轉化為普通話來幫助幼兒理解,給幼兒一種生活化的感覺。如“五百羅漢斗觀音,枉費一番心,今朝卻是羅漢斗修元,叫你鵝門鉆”,可以講成“以前五百羅漢與觀音斗法,是白白地浪費了一番心思,今天羅漢和我濟公修元斗法,我倒要叫你們來鉆鵝門”。原話固然語言精練、句式工整,但這種文言表達方式致使幼兒根本無法理解,更談不上欣賞,修改后的語句更貼近生活,也更通俗易懂。

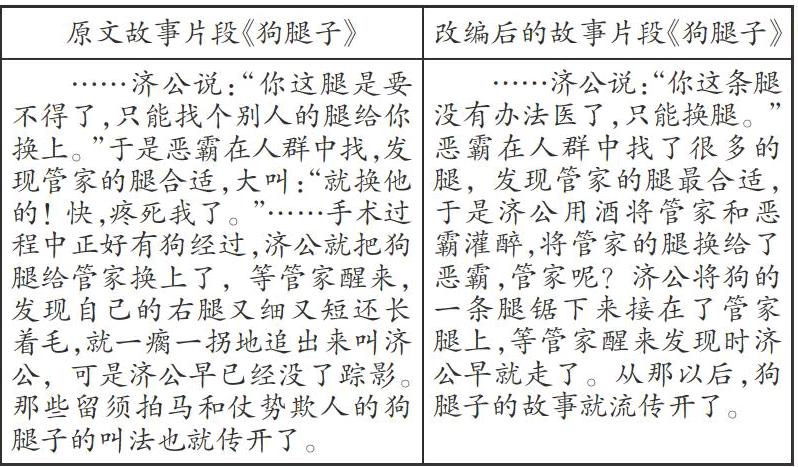

又如《狗腿子》的故事,原民間故事篇幅很長,有很多的文字描述都是天臺的方言,幼兒聽得有些茫然,于是我們在不改變原意的情況下進行了改編,改編后的故事簡短易懂,更貼近生活,更接近幼兒的年齡特點,幼兒聽得就聚精會神了。如:

2.故事語言要童趣化

幼兒天真爛漫,他們對事物充滿著豐富的想象和幻想。因此,在教學中要給幼兒選擇想象豐富大膽、語言幽默風趣的故事,讓幼兒感受語言帶來的幽默和愉悅。此類故事有《老鼠嫁女兒》《先生牛》《白字先生》《翹腳詩》《硬燥辯店》等。

例如,《老鼠嫁女兒》講述了四只老鼠抬著花轎嫁女兒的故事。語言極為輕松活潑,如“四只老鼠抬花轎呀抬花轎”“一只老鼠放鞭炮呀放鞭炮”“噼里啪啦噼里啪啦嘭啪”等,這些詞語以輕松俏皮的手法表現了主題,幼兒在欣賞故事時既身心愉悅又智慧益增。

此外,在天臺方言系統中本身就有一些詞匯極富童趣,在教學活動中我們不妨采用這些詞匯。如一位教師給大班的幼兒選擇了《四角尖嘴粽》這個故事進行教學,在故事內容中出現很多的天臺詞,如“三寸金蓮”“辣椒頭”等,有了天臺方言的故事,孩子聽得更認真了,還不時發出嘻嘻哈哈的笑聲。

三、選擇民間故事,要貼近幼兒的道德導向和情感教育

語言是情感的表達,是情感的外顯,沒有情感的語言是不富生命力的。因此,選擇民間故事內容進行語言訓練時,要符合幼兒的情感特點。孩子在聽故事時,往往只注意到故事中顯著的特點,易被一些表面的東西所吸引,如某句特別搞笑的話,某個夸張的細節,而其中隱含著的思想美是不易被孩子注意,甚至易被教師所忽略的,而這些內容有的是孩子終身受益的。我在教學中,試著和孩子們一起去挖掘隱含于故事中的道德美、情感美,感覺是有益有趣又可行的。

1.熱愛家鄉

天臺是國家級風景名勝區,眾多的旅游勝地蘊含著豐富的教學資源,流傳著很多的民間故事。如《蒼山第十潭》《九龍造天臺》《國清寺的由來》《三洲潭》等,這些故事可以讓孩子感受到家鄉文學作品的魅力,從而激發幼兒的自豪感和自信心。

例如,《國清寺的由來》講述了智者大師云游到天臺山,碰見一位神仙老僧定光,老僧給了他一座銀峰,智者大師后來取名“凈名堂”,并創建了天臺宗,來朝拜的人也越來越多,后來寺里容納不了更多的和尚,在大師點化下,智者大師千辛萬苦地制造圖樣,圓寂后弟子按照圖樣造好了國清寺。現在“寺若成,國即清”的六字還刻在國清寺的石碑上。

又如,《餃餅筒》故事講述了南宋時濟公在國清寺為僧,看見和尚每餐吃飯后都會剩下一些飯菜,倒了又覺得可惜,就把這些菜肴在糊拉拖里卷起來供下一餐食用,這便是餃餅筒的來歷。隨著現在社會的發展,餃餅筒又做成了美味的食品,在清明節、七月半等節日時,還把它當做了“祭品”。

我們將這些故事以上課、教研、晨間談話等形式講給幼兒聽,并通過多媒體、實際操作等輔助形式幫助幼兒理解內容,使幼兒感受到天臺的特色、天臺的風土民情,從而萌發熱愛家鄉的情感。

2.懲惡揚善

大班幼兒的道德情感進一步地發展,他們能分清好與壞,愛小朋友、愛集體等情感,已經有了一定的穩定性。《濟公救少女》《濟公懲惡棍》《棒打壽聯飛》等故事能幫助孩子分善惡、明是非,長期的熏陶感染下,孩子就會明白應該做什么,不該做什么,做一個善良、勇敢、正直的人。

例如,《狗腿子》描述了趙老爺站在橋上收取過橋費,管家狐假虎威幫忙,濟公把管家的腿變成狗腿的故事。在講完這個故事以后,我讓小朋友們談一談自己的看法。有的說:“我們不能欺負別人。”有的說:“不能太貪錢。”有的說:“濟公真了不起!”……從他們對濟公懲惡揚善的贊美,對趙老爺貪得無厭的批判中,我們已然明白:孩子幼小的心靈已懂得區別善惡。

又如,《濟公救少女》這一民間故事塑造了濟公足智多謀的形象。故事中由于惡少年不慎跌落水中淹死,他的家人到衙門告狀。濟公知道消息后,就在家里穿著羊皮襖烤火,并告訴前來求救的姑娘要她放心。在公堂上,縣太爺要姑娘殺人償命,濟公還在旁邊說:“知罪犯罪要罪加一等。”姑娘驚呆了:“你不幫我,還落井下石。”濟公卻說你沒有要我幫你呀。姑娘急了:“我請你幫忙時,你不是還在家穿著羊皮襖烤火嗎?”濟公說:“你是瘋子,我這么熱的天怎么會穿羊皮襖啊。”縣太爺也以為姑娘是個瘋子就判她無罪了。

在教學活動中,我們利用幼兒好模仿、喜歡聽故事,將民間故事融入日常生活中,不僅使幼兒樂于接受民間故事,還能將傳統的精神文化、民族文化傳遞給幼兒,優化我們的德育過程。因為在天臺濟公是幼兒平常經常了解的人物,課后,好多幼兒拿著破蒲扇都學著濟公的樣子,他們的語言表達豐富了,而且戴上濟公帽表演濟公時,還真能表現出濟公的形態呢!

3.學會感恩

幼兒的道德認識、道德情感的形成,將為其一生的發展奠定基礎,在道德情感中,愛是核心,然而愛的情感不是教出來的,而是潛移默化形成的。天臺民間至今還流傳著許多感恩的言辭和故事,它們都以不同的形式詮釋著感恩的內涵。如《寵子沒良心》《抱孫教兒》《四兄弟天打死》等。

如《抱孫教兒》講述了這樣一個故事:因為家里貧窮,兒子覺得自己爸爸眼花耳聾,又賺不了錢,每天給他剩飯剩菜吃,可是父親卻還是每天帶著孫子,一些鄰居都勸老父親不要做了,可是老父親卻做了一首打油詩:“曾記當年我養兒,我兒今日又生兒。我兒餓我任他餓,莫教孫兒飯我兒。”兒子聽到這首詩后,呆了好久,頓時醒悟過來了。從那以后,兒子餐餐端到老父親面前,恭恭敬敬地叫父親吃。現在的獨生子女,從小受到幾輩人的特別關愛,但很多的孩子從小只知道被愛,卻很少關心別人。我們通過故事讓幼兒明白感恩的道理,將感恩的種子潛移默化地播撒在幼兒的心田,使孩子感受到愛的真諦。

總之,民間故事的選材重點應立足于兒童,用兒童特有的好奇的眼光去觀察世界,用兒童特有的澄明的心靈去感受世界,選取他們豐富多彩的生活素材,加以藝術構思,有策略的選擇,這樣才能夠有效促進幼兒語言的發展。

(特約編輯 左 蕓)