大學英語教育教學改革實踐路徑分析

高霄+武少霞+宋詠梅

摘要:面對新生態環境提出的新要求與需求,各高校掀起新一輪的大學英語教學改革。以河北經貿大學為例,探索大學英語教育教學創新實踐有效展開的新路徑,涉及分層模式、課程設置、教學理念、語言評估、實驗教學建設及師資發展等六個方面。創新實踐路徑以“學習為中心”,因材施教為原則,旨在保障教學與改革的順利進行。

關鍵詞:大學英語教育教學;分層教學;學習為中心;通用英語;學術英語;學科英語

中圖分類號:H319.1 文獻標識碼:A 文章編號:1673-1573(2016)04-0113-05

新一輪大學英語教學改革正在全國高校范圍內有聲有色地展開。此輪改革呈現兩個基本特點。(1)從單一到復合,人文化傾向突顯:大學英語教學從工具性向工具性與人文性相結合轉型,即從注重語言技能訓練過渡到綜合素養培養;(2)從統一到多樣,校本化特征明顯。傳統的大學英語教學力圖推行全國大一統范式,而面對新的生態環境(如國家層面“一帶一路”戰略要求、社會層面全球化、信息化及網絡化趨勢日益突顯、高校“雙一流”建設及學科課程調整和學分減少,尤其是“95后”新生代“網絡原住民”的個性化特征及需求),各高校都綜合考量多重因素(如學校發展定位、院系人才培養目標、學科發展需求等),探求適合校情的改革方案(武少霞、高霄,2016)。

在此背景下,河北經貿大學積極探索,啟動大學英語分層教學改革,制定并出臺相關規定與方案,采取系列具體措施,保障及推動教學改革取得成效。通過兩年多的探索,在分層模式、課程設置體系模型、教學理念、語言評估、語言實驗中心建設及師資發展等六個方面取得初步效果,尋找到推動教學改革落實與展開的有效創新路徑。

一、創新模塊化和金字塔型分層模式

新生所入層級取決于其英語入學測試成績,有兩個操作方法。其一為模塊化。實行模塊化是因為教學資源緊張,分層不是按照全體學生為單位,而是根據學科特征將所有學生分為6個模塊,每個模塊分為ABC三個層級。其二為金字塔型。所謂“金字塔型”,指ABC三個層級所占比重為1∶2∶7,這區別于某些院校“棗核型”的分層辦法,這樣做出于兩方面考慮:(1)遵循精英人才培養模式,培養能夠以最佳能力、最好狀態適應國家、社會需求的畢業生,體現本校最高教學水平;(2)符合人的情感因素,讓大學生情感上容易接受,三個層級的邏輯關系為最好、較好和好,而不是最好、好和差。學習者情感上若能接受層級劃分方法,學習效果應該會更好。

二、構建漸進式與個性化課程體系模型

基于各類型課程間的邏輯關系及特點,構建有效的大學英語課程體系模型,具有兩個特點。

1. 漸進式。漸進式大學英語課程體系包含通用英語(簡稱EGP)、學術英語(簡稱EAP)和學科英語(簡稱EDP)三種課程類型,同時也是課程體系的三個階段。三者間為逐步過渡、緊密銜接的邏輯關系。(1)EGP教學目標是夯實語言基礎,培養普通交際能力與綜合人文素養。此類課程偏重單純的語言學習,不強調應用,即偏重學習語言本身,而不是通過語言獲取專業知識。(2)EAP是為滿足學習者運用所學語言,學習專業內容所設置的系列課程。教學目標更加注重學習者學術英語素養發展,重在培養其能夠進行邏輯的、縝密的和有效的表達,為其專業學習做好語言準備;課程綜合目標為培養學習者學術素養、批判性思維能力、展示能力和團隊協作意識。EAP又可細分為兩大類:通用學術英語(EGAP)和專門學術英語(簡稱ESAP)(Jordan,2003)。前者主要培養跨學科的學術英語能力,側重各學科英語的共性問題,即學習者在專業學習中所需要的學術能力(如學術聽說、學術閱讀、學術寫作、學術報告展示等課程)。后者內容偏向一般的學科知識,教學內容具有更強的寬泛性(如管理類英語、經濟類英語、社科類英語、醫學類英語等),主要幫助學習者熟悉特定學科的詞匯、句法、語篇、體裁和交際策略,提高其口頭以及書面學術英語交流能力,為其進入EDP課程做好語言和內容兩方面的準備。(3)EDP根據學校人才培養計劃的特殊需求以及部分學有余力學習者的多元需求確定。課程目標為發展目標,不再局限于單純的語言學習,而是以英語為載體完成學科內容的學習,如會計英語、金融英語和法律英語等(武少霞、高霄,2016)。

參照國內通行做法,根據我校大學英語教育實際情況,尤其是學習者的實際需求,構建“EGP+EAP”的課程體系模型,EAP教學重心放在EGAP上。引導學習者從應試到應用,培養其用英語從事專業學習和工作的能力,滿足國際、國內學術交流和用人單位對大學生英語能力的要求;同時培養學生搜索、篩選、綜合、評價、組織和交流信息的批判性思維能力,從而培養其基本學術素養(蔡基剛,2014),最大程度上貫徹此模型的教育理念,即大學英語教學從“教學”轉向“教育”、從“技能訓練”轉向“綜合學術素養發展”、從四六級大一統局面轉向多元目標評估和從固定統編教材轉向動態拓展素材。

2. 個性化。參考不同層次學習者的水平與需求開設不同類型的課程。根據入學分層考試成績,將新生分為不同層級(A、B和C三層)。學習者語言水平不同,需求不同,教學目標也就不同,EGP和EGAP課程比重有差異。AB層學習者整體素質較高,語言能力較強,學習動機明顯,培養目標則定位在偏重通用學術英語,語言學習同時融入學科通用知識,培養為專業學習與工作所需要的學術素養,EGP課程起到從高中英語向大學英語過渡的作用。相對于AB層來說,C層學習者英語水平一般,學習動機偏弱,培養目標定位在扎實語言基礎,提高跨文化交際能力。

此課程體系模型將在一定程度上滿足學習者不同水平、不同動機和不同興趣的個性化需求。既能照顧起點較低的學習者,又能為素養較好學習者創造發展空間;既能保證學習者在大學期間的英語語言水平穩步提高,又能利于其個性化發展,尤其是滿足各自不同專業的發展需求。需要指出的是,模型中的課程設置比重可以根據實際情況進行動態調整,綜合考慮多種因素(如師資水平及學習者需求分析結果等)予以確定。

三、實踐iFOCC教學理念

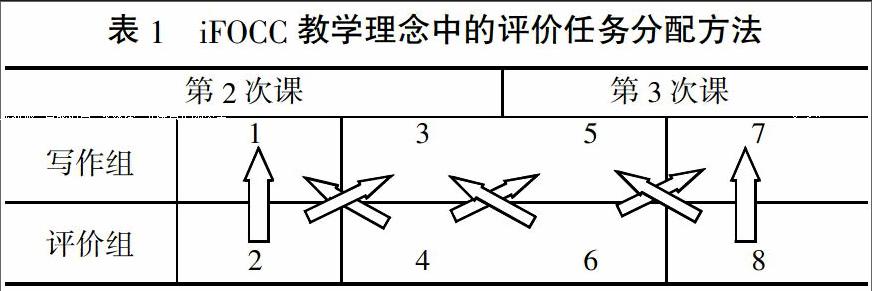

iFOCC理念指將翻轉課堂實踐(Flipped-classroom)、產出導向假設(Output-driven hypothesis)、思辨能力培養(Critical Thinking)和師生學習共同體(Learning Community)等理念有效整合(integration)進入教學設計中。此理念貢獻不在于提出上述四種理論,而在于將這四種理論有效地予以整合。在此,筆者以通用學術英語寫作課教學設計為例,闡述iFOCC理論實踐。(1)小組分配方法。將全班學習者分為寫作組與評價組,分別對應單數組(1、3、5和7組)與偶數組(2、4、6和8組)。(2)任務分配方法。明確各組職責,并盡可能做到兩類組別間的任務平衡。寫作課教學內容共分為6個模塊,每個模塊第1次課為寫作體裁知識內化,第2次、3次課寫作組為單數組,評價組為偶數組。寫作組任務為每人寫一篇作文,然后小組成員認真閱讀其他成員每篇作文并協商推選其中最優秀的作文,提前一周將word版以共享文件形式提交QQ群,4組共提交4篇作文;評價組任務是按照規則每組評價其中的2篇(任務分配形式見表1),提前兩天以PPT形式提交QQ群共享文件,供其他7組同學提前審閱;課堂上評價組向全班同學進行展示;任課教師的任務是組織活動、激發討論與有效點評。任務分配方法明確課下與課上的師生任務與職責,科學處理課上與課下關系、知識與能力的關系,翻轉課堂理念由此得到充分利用;學習者在課堂上進行展示,促使其實現有效的自我表達,學會與受眾進行有效的交流,與產出導向假設相吻合。

此種任務分配方法與評價方式至少有3個優點。其一,每篇作文都由兩個不同的組進行評價,課堂上展示時容易產生信息差,由此激活大家積極參與討論,通過比較兩個不同版本的異和同發現哪個更具合理性,由此思辨能力得到訓練;其二,原寫作者與評價組可以面對面地交流,觀點一致的雙方認同接受,觀點有出入的就此展開辯論,將在很大程度上培養學習者的分析、綜合、推理、溝通與評價等思辨能力,同時還促進學習者語言有效輸出,清晰地表達個人觀點;其三,每組協商推選出優秀作文,強調寫作小組成員內部加強同伴互讀、互評力度,每位成員都需要認真閱讀其他成員的作文,寫出評語,列出所推選作文的理由,并參考評價標準進行賦分,從而推選出小組最優秀的一篇,這將在很大程度上有力地推動學習共同體的發展。事實上,課堂上全體同學的討論與溝通更利于學習共同體的建立與成長。

四、促進有效評估語言教學

語言評估改革特色體現在選擇性題目(客觀題)和構成性題目(主觀題)的科學性與前瞻性上。(1)選擇性題目努力開發基于校本的自適應性語言能力評測(CALT,Computerized Adaptive Language Testing)。CALT研發工作穩步推進,逐步實現自適應性測試。亮點主要體現在內容與形式兩個方面:內容方面包括旨在測量學習者的語言能力值,從而實現對其語言能力發展的歷時評估,提供認知診斷反饋,最終有效發揮教學反撥效應。形式方面包括考場平衡安排(一位同學較難在同一考場發現同班同學)以降低作弊的可能性;基于網絡的在線判卷,打破判卷時空限制,老師采用流水作業方式,做到判卷的公平性、客觀性,將老師從繁重的、機械性的、簡單性的、重復性的分裝試卷、分數核查及裝訂試卷等體力勞動中解放出來,從而將精力放在對試卷內容與質量的考核與評估上,如試卷結構、題項的測查重點及試卷的信度與效度檢驗等高階層面的工作中;長遠目標旨在實現多終端測試及智能化考試。(2)構成性題目方面,研發以學術素養培養為導向的語言能力評估(ALOLA,Academic Literacy-Oriented Language Assessment)。亮點在于讀寫合一的考查形式要求被試完成幾大任務,包括歸納文本主旨大意、梳理文本邏輯推理過程、區分觀點與支撐性細節、構建文本思維導圖、思辨性閱讀、鑒賞學術性語言、批判性寫作等(Bachman,2006;Bailey,2002),每次考試隨機選取其中的4至6個題項,這些題目偏重考察學習者把握重要信息與歸納的能力、邏輯推理能力(涉及辨識各種邏輯關系、作出推理、理解暗示意義以及判斷論證的邏輯性)、思辨能力和評價能力(對文本作者的觀點、論證過程、寫作目的和語氣的把握,尤其是對作者觀點作出有效評價的能力)。

五、提升語言實驗中心內涵

河北經貿大學語言綜合實驗中心大學英語教與學師生行為過程性數據跟蹤平臺的搭建,為基于大數據進行語言教學評價創造了良好條件。我校師生充分利用此平臺展開教學活動及評價,包括課上的視聽說語言實踐活動、課下學習者的自主學習內容及行為以及師生圍繞學習主題與內容展開的交互討論、分析與評價等行為。根據上述教學實踐,教師對學習者的學習行為與特征進行評估。此種評估范式內涵提升方法主要體現在以下兩個方面。

1. 從學習者層面而言,教師對教學的監控能力明顯提升,能為學習者提供認知診斷反饋,從而實現對其語言學習的有效評估。對單個學習者進行反饋,只能反映個體學習者的學習特點,但將對大量學習者的評價與反饋積累在一起就能從豐富的數據中挖掘出有意義的、有價值的、有規律的信息,如探究不同類別學習者(涉及不同專業、不同學習風格、不同性別、不同區域)的學習規律和學習行為特征,或依據某群體的情況(如在線師生互動、生生互動、人機互動情況,或語言分項技能成績間的相關性,或在線自主學習內容及自我管理情況等信息),挖掘其學習內容偏好、學習動機、學習能力、學習行為特征和學習態度等,總結出學習規律,最終為學習者提供個性化、智能化認知診斷反饋,從而實現對其語言學習,乃至語言能力的有效評估。可以發現,充分把握大數據內涵,挖掘并發揮其在語言評估中的作用,將為學生的語言學習有效評估提供新理念和新路徑,從而更有效地為語言教學服務。

2. 就教師層面而言,其評估理念發生重大轉變。在傳統的語言評估中,學習者沒有話語權,只能被動地成為被評估者,但大數據支撐下的語言評估中,學習者也能成為評估者,如對同伴的學習行為表現與特征做出評價,教師對同伴評價的有效性作出判斷,并作出有針對性地反饋。這種基于評估數據的反饋與評價是一種新的評估范式,在一定程度上改變著“師”與“生”“教”與“學”的傳統關系,重新界定與平衡兩對概念間的辯證關系。更為有意義的是,教師基于學習者的某些學習行為數據,可以推斷其他相關的學習行為規律與特征,判斷學習的語言學習偏好或發展趨勢,從而為其提出針對性建議。總的來說,大數據帶給語言評估領域的是一種創新,更是一種新的范式或思維方式的形成與建立。

六、探索反思性師資發展模式

教育生態環境變化、大學英語課程改革和大學英語教師隊伍發展之間存在著連鎖反應。如前文所述,國家、社會、高校及學習者等相關層面對大學英語教育教學都提出新的迫切要求和需求。面對一系列變化,大學英語教育教學需進行自我順應性改革,教師隊伍也必須發揮主觀能動性,迎接挑戰,尋求職業發展新路徑。

基于充滿挑戰但又意義豐富的教學實踐及教學改革課程小組平臺,河北經貿大學教師隊伍探索出行之有效的反思性發展路徑,包括內在素養發展與教學發展兩條子路徑。兩者邏輯關系清晰:前者是后者發展的推動力,后者在很大程度上反哺前者的提升。

內在素養發展子路徑包括四個元素。首要元素為專業建設,側重學科專業素質,發展本體性素養,涉及教育教學理念、知識及能力等;第二元素為教學能力建設,包括課程意識、教學內容篩選策略和能力、教學方法和手段調整能力、師生學習共同體理念發展,從而平衡“師”與“生”及“教”與“學”的辯證關系和教育教學信息能力等;第三元素為個人建設,涉及個人業務發展(教學職業生涯因素)及非業務發展(學位及職稱等發展)兩個方面;最后為組織建設,搭建有效平臺,比如組建課程組及充分發揮學術沙龍作用,助推“群體型”效應,實現教師學習共同體發展(戴煒棟、王雪梅,2011)。

教學發展子路徑包含四個步驟,其間內在邏輯關系明顯。首先為確定內容,即以教學問題為導向,在總結教學經驗基礎上,積極收集相關反饋信息(如學習者從收獲、問題及建議三個維度所寫學習反思日志和深度訪談等),及時發現諸如教學理念和教學設計等方面的問題。其次為反思性分析,即圍繞問題,梳理相關信息,對積極的反饋予以提煉,對否定或消極的反饋進行自我反思,并分析原因。再次為再審視、分析與提煉,即基于教學實踐重新提出解決教學問題的新思路,在此基礎上,提出、制定新的改進實施方案。最后為新一輪驗證,即基于新的改進實施方案進行教學實踐,驗證其合理性,將所發現的新問題作為新一輪反思性教學實踐的基點(楊魯新,2013;王薔,2001)。如此循環往復,四個步驟形成良性循環,從而有力地推動教學發展。

總的來說,多維反思性師資發展模式可以概括為:以追求共同利益的共同體為載體,以共同愿景為導向,以協商文化為機制,以實踐問題為基礎,以協作努力為驅動,充分發揮團隊智慧與能力,有效交流溝通,最終實現協同發展。

結語

新一輪的大學英語教育教學改革恰逢新的生態環境構建之時,各高校都在基于校情積極探索,找尋適合自己的路,包括教學范式改革及師資隊伍建設等。但不同的路也共享某些特征,包括勇于擔當的精神、改革創新的心態、順應大局的意識以及腳踏實地的措施等。上述六個方面,也是在此背景下展開,圍繞分層教學改革這一核心任務,啟動相應的一攬子項目,有針對性地采取具體措施,形成創新實踐新路徑。這一系列項目(課程設置、教學理念、語言評估及師資建設等)與教學改革核心任務的邏輯關系特別清晰:系列項目被核心任務激活,為其服務所采取的具體措施及相應做法都起到積極保障作用;核心任務指引系列項目以“學習為中心”,明確師生在教學中的平等地位與同等話語權,貫徹因材施教原則,平衡處理“教”與“學”、“師”與“生”的辯證關系,讓學習真正發生,最終保障大學英語教學的有效性。

參考文獻:

[1]Bachman,L. F. Issues in assessing the English proficiency and academicachievement of English language learners[R]. Paper presented at the Mid West Associationof Language Testers Conference,Urbana-Champaign,IL.2006.

[2]Bailey,A. L.& F. A.Butler.An evidentiary framework for operationalizingacademic language for broad application to K-12 education:A design document [R].2002.

[3]Jordan,R.R. English for Academic Purposes:A Guide and Resource Book for Teachers[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[4]蔡基剛.一個具有顛覆性的外語教學理念和方法——學術英語與大學英語差異研究[J].外語教學理論與實踐,2014,(2):1-7.

[5]戴煒棟,王雪梅.信息化環境中外語教師專業發展的內涵與路徑研究[J].外語電化教學,2011,(11):8-13.

[6]楊魯新.基于行動教育理論的中學英語教師在職發展模式研究[J].山東師范大學外國語學院學報(基礎英語教育),2013,(1):86-92.

[7]王薔.行動研究課程與具有創新精神的研究型外語教師的培養[J].國外外語教學,2001,(1):1-7.

責任編輯、校對:艾 嵐

Abstract:To meet the needs of new ecological environment,a new cycle of college English teaching reform has been carried out in universities. Taking Hebei University of Economics and Business as an example,this paper attempts to explore the new practical approach to college English innovation,which involves stratified methods,course design,teaching beliefs,language assessments,experimental teaching construction and teacher development.The new practical approach aims to guarantee the teaching and reform by carrying out the principle of learning-centeredness and modifying teaching to meet specific requirements of language learners,

Key words: education andteaching of college English,stratified teaching,reform approach,learning-centeredness,EGP,EAP,subject English