當前初中數學課堂教學中問題設置的現狀及思考

楊石波

摘 要:文章以作者所任教的學校為研究平臺,結合新課程標準中“四能”要求,依據教育家陶行知先生“教、學、做合一”的思想,通過對全校部分師生進行抽樣調查研究,從課堂提問方面入手,依據數學新課程標準,研究課堂提問行為的有效性對更新教師教學觀念、促進教師最大效度地設置問題和改善課堂環境方面的作用。

關鍵詞:數學課堂;問題設置;有效對策

中圖分類號:G633.6

文獻標識碼:A

文章編號:1674-120X(2018)33-0067-02

一、中學數學課堂問題設置的現狀調查及研究分析

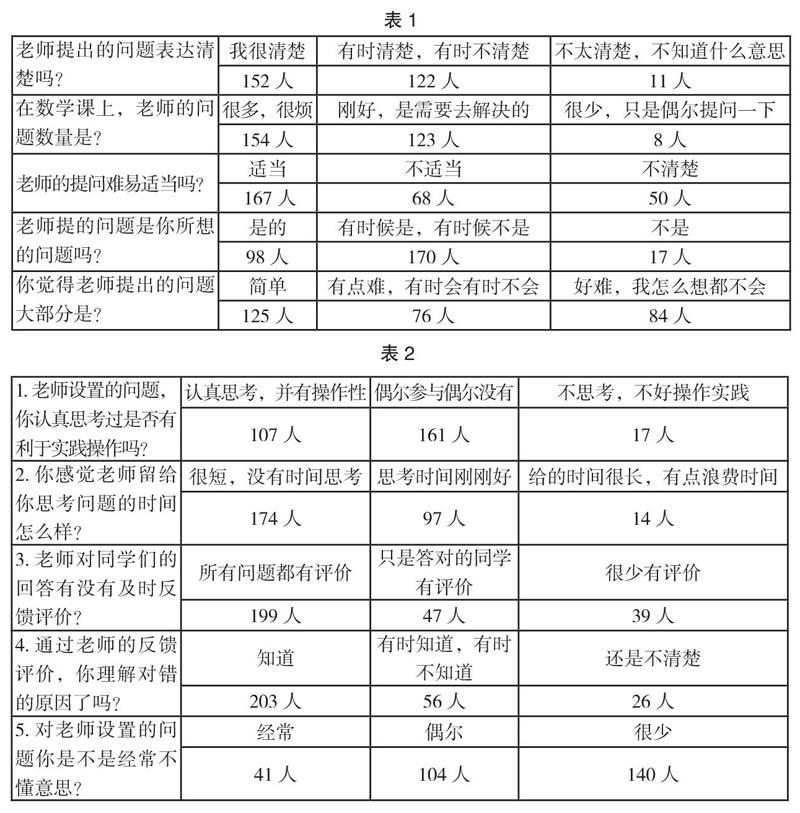

陶行知先生“教、學、做合一”思想重點強調師生要自主交往、積極互動和實踐交流,而問題就是實現這些預設和期望的最佳媒介和平臺。為了掌握一手資料和具體的數據,筆者對任教的學校中學部隨機抽取了285名學生,針對中學數學課堂提問現狀進行問卷調查。首先針對教師課堂問題設置主導性方面設置了5個問題進行調查研究,調查情況如表1。其次,從學生對待問題認識主體性方面也選取了5個問題進行了有關的調查,調查情況如表2。

從調查表上我們能夠清晰地看出,我們大多數數學教師在數學課堂教學時還是比較重視問題引領教學的,在問題的設置上能盡量滿足學生的需要,能以學生為主體設置問題。從學生的主體性行為方面我們得到這樣的信息:大多數學生還是知道教師設置問題的意思和需要思考參與的方向的,對問題的對錯原因也是能夠進行很好的理解的。但是我們也發現教師在課堂提出問題的指向性、有效性、思考性、可操作性等還是存在一定的問題,主要表現為:

(1)問題設置形式不靈活。弗洛姆曾說:“教育的對立面是操縱,它出于對孩子之潛能的生長缺乏信心,認為只有成年人去指導孩子該做哪些事,不該做哪些事,孩子才會獲得正常的發展。然而這樣的操縱是錯誤的。”我們有部分教師在組織課堂教學中,不敢根據學情和教學實際靈活設置問題,而是機械地復制教案,呆板地按照教案設計好的程序組織學生課堂學習。如果教師的課堂提問就是為了達到教完教案的目的,而學生的回答也是為了迎合教師,學生就沒有真正成為學習的主人,更談不上學習的能動性和創造性了。

(2)問題設置內容不合理。一方面問題內容設置過于困難,導致成為少部分人的表演展示的舞臺,用優生的思維代替全班學生的思維,大多數學生淪為沒有思維的看客。而另一方面問題內容設置過于簡單,導致課堂表面看似熱熱鬧鬧,實則大多數情況下都是學生思維的虛假活潑,很難讓學生深入到深層次的數學思維活動。這樣的教學效果就不會好,學生也得不到很好的數學學習收獲。

(3)問題設置數量不恰當。一方面,有部分教師把原來的“滿堂灌”逐步演變成為“滿堂問”,教師設置大量淺顯單一的數學問題讓學生去回答,問題設置過多讓學生全是機械地、下意識地忙著回答教師的問題而無暇深入思考。另一方面,還有部分教師不放心學生、不相信學生,實行“保姆式”教學,全然不顧學生已有的知識水平和學習經驗。把一個學生基本思考一會就能解決的問題,人為地為學生設置扶梯,改成兩三個問題進行鋪墊、進行搭橋,從而大量收縮了學生思維空間,使得越來越多的學生慢慢地不去思考、慢慢地不會思考,也慢慢地不想思考。

(4)問題的設置有較大的隨意性。教師不從學生的生活經驗和知識水平去創設問題情境,設置的問題隨意性較大,學生要么不知所云無從下手,要么天馬行空答非所問。這樣就讓大量時間被白白浪費掉了,從而導致時間太長或者環節問題拖延,形成無效教學,甚至完不成當堂的教學任務。

(5)問題預留的反饋思考時間不夠。教師不給學生足夠的思考時間,不注重學生的思考過程,為了趕時間,大部分教師都是自問自答或者個別優秀學生搶答后就停止全體學生對問題的思考。

二、優化中學數學課堂教學中問題設置的幾點思考建議

1.提出的問題要目標明確

教師要想在課堂上提出的問題目標明確,首先要研究教材和整合教材,注重數學問題的“數學味”。比如在課堂導入階段,我們大多數教師就會把問題設計得比較開、沒有邊際,讓學生無從下手或回答得不著邊際。如在數學課堂導入環節,有的教師會呈現一些與教學內容有關的背景圖。這很好,但是教師的隨后提問就讓人不敢茍同了:“從這張圖里你發現了什么?”問題問得這么開放,這么沒有主題,可想而知,學生的回答是五花八門,但和數學基本無關。其實我們只要把問題稍微改動一下就不至于這樣開放得收不回來了:“從這張圖里你發現了哪些數學信息?”這樣既能調動學生參與欲望,又不至于跑偏,更容易讓我們教師簡潔快速高效地進入教學重點,水到渠成地達到導入教學的目的。

2.提出的問題要注重效果和可操作性

教育家布魯巴克說過:“最精湛的教學藝術,遵循的最高準則就是讓學生提問題。”因此我們在找尋數學課堂教學問題設置的有效方法時,不僅要關注良好的問題情境創設,更要關注有學生創新思維和主體意識的展示,讓每個學生都成為數學課堂問題情境中的主人。我們在設置課堂問題時,不能太刻意,更不能為了達到某種目的而違背了教育規律和心理特征,而是要注重實效、貼合學情、難易適度,接軌“最近發展區”,這樣才能激發出學生的最大潛能和參與力度,學生因教師課堂提問而產生的后續問題探索和交流才會如雨后春筍般冒出來。如在進行蘇科版數學八年級上冊《5.2平面直角坐標系》教學時,我們就可以設置這樣一個問題:“為了讓小麗快速地找到音樂噴泉,你能描述一下音樂噴泉的位置嗎?”學生的回答肯定是多種多樣的。我們可以再這樣進一步設置問題引導:“你可以利用班級擺放的座位現場走一走嗎?你可以用數學的方法快速、準確地找到音樂噴泉的位置嗎?”這樣學生就會馬上調動數學思維,把數學問題轉化成生活可操作問題,再把生活問題轉化為數學模型,找出解決問題的途徑:可以構造平面直角坐標系,用點坐標確定位置,也可以構造方向線建立方位坐標,用方向角度和距離確定位置……這樣的問題提問既可以激發學生的討論研究,又可以引起學生的進一步探究的欲望和疑惑,為學生的反思、創新、應用提供豐富的養料和平臺。

3.提出的問題要著眼思維

問題情境設置要有利于學生的思維發展,要促進學生探索,要有一定的開放度;既要多設計一些問題條件給定而答案多樣的問題,激發學生的思維,拓展學生的思維空間和視野,又要創設一些問題條件不唯一和答案唯一的問題,發展學生的聚合思維,為以后高中的數學學習打下很好的思維基礎,鋪出數學的思維之路。舉個教學案例:蘇科版數學七年級下冊《7.1探索直線平行的條件》一課,我們可以設置這樣一個問題:請學生畫一條直線與兩條直線相交,標出8個角。教師在學生實際操作去度量每個角后提出研究性問題,讓學生講一講,通過操作和度量發現了什么。這個問題的設置,就很好地激發了學生的思維,拓展了學生的思維空間和視野。這個問題條件是唯一的、明確的:一條直線與兩條直線相交,有8個角。學生就會緊緊圍繞給定的條件展開思考,也不會跑偏。而這個問題的結論是開放的,學生就會充分發揮集體的智慧和從自己的思維角度去思考。學生的發散思維也得到了很好的培養。當我們真正組織這樣的問題進行數學教學時,就會發現學生會出現很多教師課前預設不到的回答。而恰恰正是非預設的發現,使學生的數學思維得到極大限度的發展,我們的數學課堂也會因此而更加精彩。

4.提出的問題要關注反饋

心理學學者認為,當人們看到一個不完滿,即有“缺陷”或有“空白”的東西時,會情不自禁地產生一種緊張的“內驅力”,并促使大腦積極興奮地活動,去修補和完善那些“缺陷”或“空白”,使之趨向完美。心理學給課堂提問“留白”提出了理論依據。基于這樣的思考,我們要給學生一些留白的時間去思考課堂知識的“缺陷”或“空白”,通過留置足夠的問題反饋時間,給學生充裕的時間去調動大腦積極思考。如課堂拋出一個問題后,不要讓學生急于搶答尤其是一些思維性很強的問題,要讓學生先靜靜地獨立思考一會兒,再同桌悄悄交流一下,然后小組集體討論一下,最后再自己獨立整理一下,這時教師再和學生反饋交流問題情況。這些都需要時間,也需要教師在課堂提問后有足夠的耐心和有針對性的安排,給足學生對問題的反饋交流時間。回答這樣的問題既培養了學生的數學思維能力,又進一步地激發學生的數學學習興趣和信心。其實,教育也好,教學也好,課堂提問也好,理應留下空白,留下足夠的思考維度,這些空白就是學生再一次起飛的空間,就是學生生成創造的空間。

總體來說,對于中學數學課堂的問題設置,我們既要符合學生的認知水平又要著眼于學生創新思維和實踐能力的培養。問題的創設本著讓“教、學”服務于“做”,通過問題的思考,在實踐中去學,激發學生學習的積極性。通過設置能揭示問題本質的問題,讓不同的學生都能解決或有自己的思想。只有這樣才能夠契合新課標要求,才能以課堂提問為媒介,打造高效課堂,培養出具有應用意識、創新意識的“做中去學、學后想做”的學生。

參考文獻:

[1]徐 斌.徐斌與無痕教育[M].北京:北京師范大學出版社,2016.

[2]李鐵安.義務教育課程標準(2011版)案例式解讀:初中數學[M].北京:教育科學出版社,2012.