核心素養視角下空間觀念的培養策略

曾華靜

[摘要]“核心素養”是近年來教育界的熱門話題之一。高中數學率先提出六大核心素養:數學抽象、直觀想象、邏輯推理、數學運算、數學建模、數據分析。小學階段并沒有對數學核心素養有一個明確的界定,但是許多小學教師對照高中數學的核心素養,找到與之相對應的核心詞,如數感、符號意識與高中數學抽象相對應;空間觀念、幾何直觀與高中數學直觀想象相對應;推理能力與高中數學邏輯推理相對應;運算能力與高中數學運算相對應等。本文著重探討了小學生空間觀念的培養問題,以此深化小學生核心素養的培養。

[關鍵詞]核心素養;空間觀念;知識建構;數學思維

空間觀念的培養是數學核心素養的重要內容之一。什么是空間觀念?2011版課標明確指出:空間觀念主要指根據物體特征抽象出幾何圖形,根據幾何圖形想象出所描述的實際物體;想象出物體的方位和相互之間的位置關系;描述圖形的運動和變化;依據語言的描述畫出圖形等。在培養空間觀念的教學中,教師可以嘗試從圖形的認識、度量、變換和位置關系中,通過一系列的直觀手段和空間想象,讓學生看得見、悟得來。

一、在觀察中形成知覺,再現幾何圖形

觀察是有目的、有計劃、比較持久的知覺,它是學生認識幾何圖形,獲取圖形特征的重要途徑。小學數學課堂教學活動過程中的觀察,可以把幾何圖形的個別屬性聯系起來,使學生在大腦中產生對圖形的整體感知,對幾何圖形形成更鮮明、更生動、更具體的感性知覺,達到初步認識幾何圖形的教學目的。

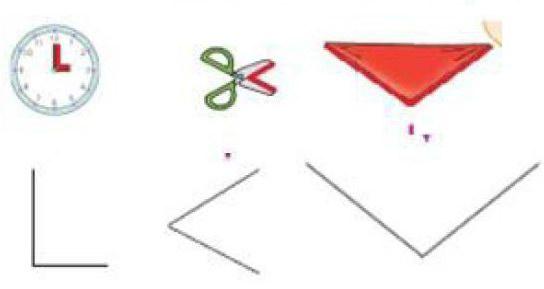

例1:二年級《角的認識》

出示:鐘表、剪刀、紅領巾圖

引導學生觀察實物圖,先在圖上找到角,然后摒棄實物的物理屬性,依托實物構建角的樣子,初步感知角不僅僅有一個點,還有兩條直直的線。

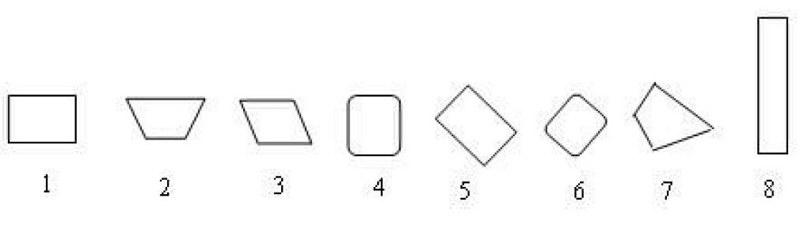

例2:二年級《認識長方形》

小學數學教材中,圖形與幾何知識的學習是螺旋上升的,基于二年級的學生已有一定的活動經驗及思維經驗,因此,〈認識長方形》教學可出示一些四邊形:

觀察并分類,在觀察的基礎上追問學生:1號、5號、8號這三個圖形有的瘦,有的胖,有的斜,可你們都認為它們是長方形,這是為什么?立足于觀察,引發學生初步感知長方形的模樣,拋出問題,順勢而導,為后續從邊和角兩個元素研究長方形的特征作鋪墊。這是學生初步感知幾何圖形的開始,對發展學生的形象思維,建立學生的空間觀念很有幫助。

二、在操作中建立表象,抽象圖形特征

操作是學生學習圖形與幾何的重要手段,通過操作能讓學生親身經歷、體驗圖形知識的建構過程,建立圖形的表象,在學生的認知里突顯幾何圖形的大體輪廓和主要特征。因此,應讓學生多動手操作,多方感官參與活動過程,抽象出圖形的特征,借以發展空間觀念,培養核心素養。

例1:五年級《長方體的認識》

小學生一年級就已經初步認識長方體,教師根據學生已有的認知經驗,為學生提供搭建長方體的聯結點和數目眾多的小棒,讓學生在小組合作中自行選擇合適的小棒,動手搭一搭。

在展示交流搭好的長方體時,從點、線、面三個維度整體認識長方體的特征:①長方體共有6個面,相對的兩個面完全相等。②兩個面相交的那條線段叫做棱,有3組棱,其中水平方向上的棱分別叫做長方體的長和寬,豎直方向上的棱叫做長方體的高,長、寬、高分別有4條,共12條棱。③三條棱相交的點叫長方體的頂點,長方體共有8個頂點。通過動手搭一搭,在搭的過程中建立長方體的表象,掌握長方體的特征,發展學生動手操作能力,培養學生的空間觀念。

例2:二年級《圖形的運動——感知軸對稱現象》

讓學生“三剪”識對稱。操作活動一:自由剪。讓學生在自由狀態下剪出一個愛心。學生動手剪的真實情況是:隨手剪出的不對稱的愛心和對折剪出的愛心,強調:先對折,再剪,左右兩邊才會一樣。操作活動二:對折剪。出示衣服圖,對折后再剪,呈現分成兩半的衣服和一件完整的衣服。強調:在對折線上畫一個記號,并在記號的對邊畫出衣服一半的輪廓,沿著輪廓剪。操作活動三:創造剪。教師給出對稱圖形,讓學生找出圖形的共同特征,感知軸對稱現象。通過學生三次動手剪的操作活動,積累了認識軸對稱現象的活動經驗,為學生空間觀念的發展做基礎性積淀。

拉弗德認為:思維不是某些僅僅發生在大腦中的東西,它是由物質和想象的成分構成。課堂中教師總會擔心一些靜靜坐在教室里的學生有沒有在思考,這時不妨創設一系列活動,讓學生動手操作,通過顯性的“做”來體現學生隱性的“想”。

三、在想象中轉換,溝通各方聯系

空間想象是指對客觀事物的空間形式進行觀察、分析、抽象思維和創新的能力。在想象中自然轉換,既可以溝通形與物之間的聯系,也可以溝通形與形之間的聯系,它對于提高學生的空間觀念,培養數學核心素養意義重大。

1.想象可以是形與物之間的可逆性轉換

如看到紅領巾、三角尺會想到三角形,看到黑板、數學書會想到長方形;看到正方體會想到魔方、骰子,看到圓柱會想到水杯、茶葉罐……形與物的轉換在我們的身邊悄悄的進行著,只是我們從不曾用數學的眼光、數學的思維、數學的語言去留心它。

2.想象可以是形與形之間的可逆性轉換

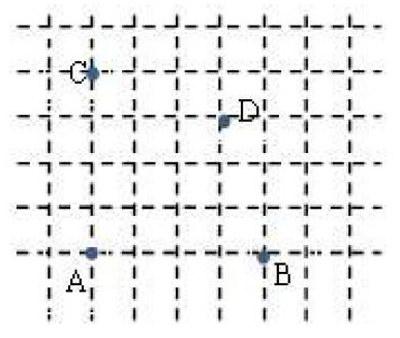

如認識了銳角三角形、直角三角形、鈍角三角形后,出示點子圖(如下圖),想象:從圖中選擇三個點做頂點,用三條線段圍成的三角形會是哪一類三角形?在這個想象的過程中,學生通過個性化的思考自我選擇,再次在大腦中勾勒三類三角形,加深對三角形特征的認識,溝通三類三角形之間的聯系與區別(至少有兩個銳角,突出的一個角是直角那就是直角三角形,如果另一個角是鈍角,那就是鈍角三角形)。

愛因斯坦認為:想象力比知識更重要。通過想象可以毫不刻意地完成形與物之間、形與形之間的自然轉換,豐富和發展學生的空間想象能力,培養學生推理能力和辯證思維,既發展了空間觀念,又落實了數學核心素養。

四、在描述中厘清,表達圖形的運動

語言是思維的外殼。語言描述可以是文字語言,也可以用符號語言,或者是二者的結合。描述能使學生對于圖形的認知由感性的、直觀的層面向理性的、抽象的層面提升。數學活動很多時候并不僅僅依靠直觀的去感知,尤其是對于高年級的學生來說,更多的學習要把語言描述與表象形成緊密相聯,進而轉化成抽象的數學評議和簡縮精煉的數學思維。

如學習圖形的旋轉時,先利用鐘面,明確旋轉的三要素之方向和角度,再出示點子圖,提出問題:把線段AB按順時針的方向旋轉90度后畫在方格圖上。

1.匯報交流時,首先呈現三種方法,引發學生質疑:為什么同樣是順時針旋轉90度,得到的圖形會不一樣?你看得懂嗎?

2.讓學生用數學的語言描述線段旋轉的過程:方法一:線段AB繞A點順時針旋轉90度。方法二:線段AB繞B點順時針旋轉90度。方法三:線段AB繞中心點順時針旋轉90度。

3.引導學生整體體會旋轉的含義,掌握旋轉的三要素“中心、方向、角度”。在觀察、比較的過程中,明確旋轉后圖形的形狀、大小、旋轉中心位置不變等特征。在用數學的語言(旋轉三要素)正確表述圖形旋轉的過程中,既可以“你說要求我來畫”,也可以“我畫出旋轉圖形你來描述”,這兩種逆向的問題方式,培養了學生的語言表達能力,發展了學生的空間想象能力,深化了學生的空間觀念。

在核心素養背景下,教師要切實組織好課堂教學活動,為學生留足探索的時間與空間。這樣的數學教學活動才能很好地提高學生的空間想象能力,發展空間觀念,數學核心素養才能真正扎根于數學課堂。

[本文系福建省教育科學“十三五”規劃課題《核心素養背景下數學思維養成的教學研究》(立項批準號FJJKXB17-309)的階段性研究成果]

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部 .義務教育數學新課程標準( 2011年版) [M].北京:北京師范大學出版社 ,2012.

[2]馬春霞.小學生數學空間觀念的培養[J].新課程,2013,(06).

[3]田鳳娟.淺談小學數學空間與圖形教學[J].成才之路,2008,(17).