撐“課標”這支長篙向生本課堂漫溯

王孝勤

[摘要]《義務教育數學課程標準(2011年版)》(以下簡稱“課標”)指出,學生的學習應當是一個生動活潑的、主動的和富有個性的過程。讓學生經歷觀察、實驗、猜測、計算、推理、驗證等活動過程,能讓他們體驗并發現數學的樂趣。依循“課標”創設生本課堂,能夠讓學生親歷數學思維拔節的過程,獲得數學活動經驗,全面發展學習能力。

[關鍵詞]生本課堂;以學定教;思維構建

[中圖分類號]G623.5

[文獻標識碼]A

[文章編號] 1007-9068( 2020) 29-0093-02

“思維泉涌”“群舌思辨”的生本課堂,在我們的課堂上仍可遇不可求?教師課前潛心研究教材,立足學情,精心備課,努力設計最佳預案,往往呈現的結果與預想的差距很大……如何有效踐行“課標”這一準則,讓學生的學習向更深處漫溯?筆者從以下幾個方面談一談自己的思考。

一、以學定教,遵循認知規律

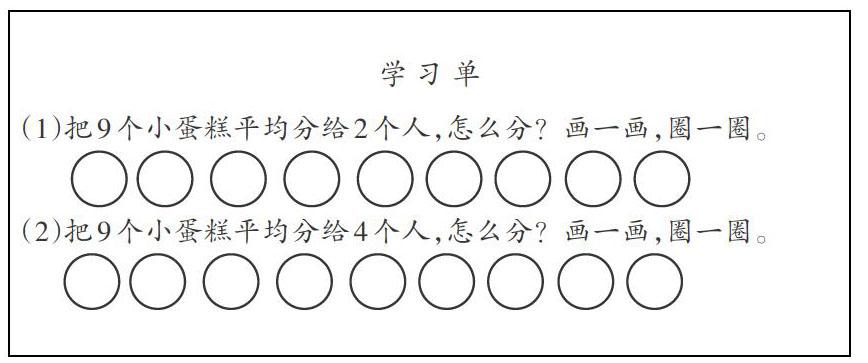

“課標”指出,教師教學應該以學生的認知發展和已有的經驗為基礎。例如,在教學“認識幾分之一”內容時,為了立足以學定教,筆者對教材進行了有效整合,通過創設“小明邀請兩位同學和他一起過生日”的情景,引導學生思考:如果把9個小蛋糕平均分給3個人,每人分得幾個?

學生利用已有的知識經驗去分,得出“每人分得3個”的答案,進而喚醒了學生用除法去解決問題,為下面教學“幾分之一”的意義做了鋪墊。接著筆者追問:“如果把這9個小蛋糕平均分給2個人或4個人,每人各分得幾個?”

先讓學生獨立分一分,再小組交流:繼續平均分下去,剩下1個蛋糕應該怎么分呢?學生很容易得出題(1)中每人分得半個小蛋糕。筆者從有余數的除法人手引出“二分之一”,“半個”是學生的生活經驗,而“二分之一”則是這一生活經驗數學化的結果。筆者借助直觀演示,幫助學生在生活經驗與數學知識之間架起認知橋梁,這樣有利于學生對生活經驗、認知規律和知識建構方式的準確把握。引導學生繼續交流:把剩下的1個小蛋糕平均分給4個人呢?通過對“二分之一”的知識遷移,學生得到:把1個小蛋糕平均分成4份,每份就是它的四分之一。學生在思辨中逐漸清晰幾分之一的建構,加深了對分數意義的理解,正如孔子所言:“不憤不啟,不悱不發。”教師只有充分激發學生的思維潛能,以學定教,才能真正讓學生的思維跟著數學建模走!

二、以生為本,激發探究欲望

激發學習興趣是促進學生學好數學的保證,是提高課堂教學效率的重要條件。“課標”指出.學生是學習的主體,教師是學習的組織者、引導者與合作者。要建立輕松、和諧的師生關系,激發學生學習的主觀能動性,教師必須要發自心底關心、愛護學生。

例如,教學“統計”一課前,筆者結合學生的年齡特點設計他們感興趣的動畫片《奧特曼》的打斗場景:奧特曼(雷歐)在打怪獸的時候,怪獸噴出的不是火焰,而是不同形狀的數學圖形……由于課件播放速度快,學生在統計各種圖形的個數中遇到了困難,正所謂“不憤不啟,不悱不發”,于是,小組合作在不經意間有效實現。學生通過一人報,一人統計的合作方式,不僅快速地統計出結果,而且很好地激發了探究欲,最終發現簡單易行的統計方法。這印證了德國教育家第斯多惠所言:“教學的藝術不在于傳授本領,而在于激勵、喚醒、鼓舞、創設生動有趣的教學情境。”數學課不能只是單調的數學運算,還應該有一個充滿童話、游戲、情趣的生活情境。

三、依“課標”促思,凸顯思維深度

“課標”強化了基本數學思想方法,要求學生在學習中積累一定的數學活動經驗,在總體目標中也突出培養學生創新精神和實踐能力的要求。依“課標”緊扣生本課堂展開教學,凸顯思維深度,著眼于培養學生終身學習的愿望和能力,這是時代發展的要求,亦是課程改革的總趨勢。

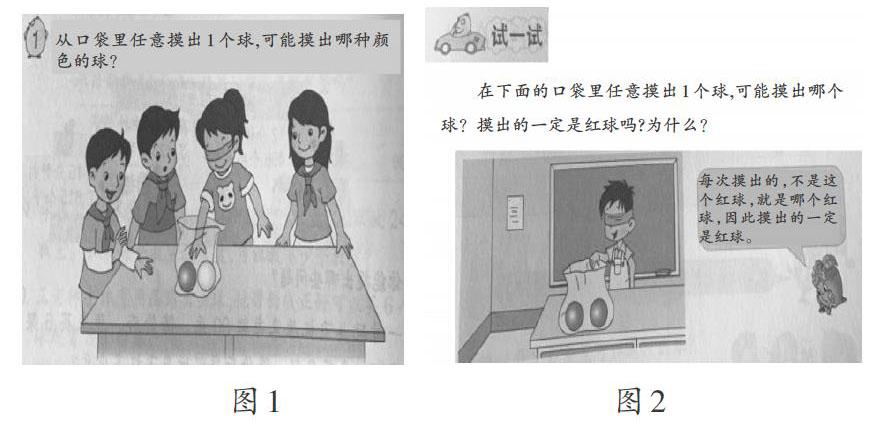

例如,教學“可能性”一課時,教材通過設置摸球游戲,讓學生在游戲中感知事件發生的可能性。為了便于學生更深層次理解事件發生的可能性,筆者先出示圖l,讓學生猜一猜:任意摸出一個球,會摸出什么顏色的球?以此引發學生思考:為什么摸出的可能是紅球,也可能是黃球?再把圖1與圖2有機結合,設計摸球游戲。

筆者將摸球游戲活動設計為4人一組,有2個袋子,里面都裝2個球(1黃1紅或2紅,即l號紅球、2號紅球),引發學生思考:在自己小組的袋子里任意摸一個球,會摸出什么顏色的球?此時給學生充分的探索與思考時間。分到裝有2個紅球的袋子的小組表示,在這個袋里任意摸出1個球,一定是紅色的,但摸出的可能是1號紅球也可能是2號紅球。學生得出“確定”中存在“可能”這種深層次的思考。學生在活動中經歷了質疑,解疑,再存疑的過程,無形中不僅學習了新知,增強了解釋和應用的能力,而且從中體會和運用數學思想與方法,獲得了基本的數學活動經驗,發展了能力。

四、立足情境,構建“生本課堂”

課堂既是實施“課標”的主戰場,也是一個賦予知識以生命力,給予學生以思考,讓學生動起來,讓知識活起來,讓生命放光彩的場所。教學中,教師設計學生感興趣的情境,幫助學生理解從現實生活中產生和發展的數學知識,通過師生、生生交流,共同構建生本課堂。

例如,在教學“用計算器計算”一課中,筆者設計了貧困山區的失學兒童一人一年的學習費用約300元的情境,讓學生算一算自己一年的學習費用。通過這一活動,能讓學生明白如果每人每年省下6元,一個班50名學生就可以幫助一位失學兒童重返校園。學校有1436名學生,每人捐6元,又可以幫助多少名失學兒童呢?讓學生試著先去算一算,再談感想。再如,播放偏遠山區的部分兒童沒有機會上學,讓學生珍惜自己這優越的學習環境,激發學習積極性……諸如此類的教學實例不僅能較好的引起學生的情感共鳴,激發學生的主觀能動性,讓學生在思想、品德、情操上有所觸動,還能培養學生健康的心理和健全的人格,有效構建生本課堂。

遵循“人人都能獲得良好的數學教育,不同的人在數學上得到不同的發展”理念,撐好“課標”這支長篙,努力向“給予學生一雙能用數學視角觀察世界的眼睛,一個能用數學思維思考問題的頭腦,一副為謀國家富強人民幸福的心腸”這樣的生本課堂蔓溯。

(責編 覃小慧)