科學探究教學模式在高中物理規律教學中的實踐應用

摘 要:科學探究是學習物理觀念,發展科學思維,形成科學態度的重要手段和途徑。文章以“火車轉彎問題”教學為例,探討了科學探究核心素養在高中物理規律教學中的應用策略。

關鍵詞:核心素養;科學探究;學習體驗

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:2095-624X(2021)46-0076-03

作者簡介:孔丹華(1982.11—),女,浙江省杭州市蕭山區第二高級中學,一級教師。

引 言

萊辛曾說:“對真理的追求比對真理的占有更為可貴。”的確如此,學生學習物理規律不應是通過教師的反復講授和學生的海量刷題來獲取的。但是,在平時我們不乏會聽到部分教師有這樣的抱怨:“我都講過很多遍了,他們怎么還是出錯?和沒學一樣。”筆者認為,這歸因于教師教學立場的偏離。僅僅通過教師“口口相授”,以講授和練習的次數來強化學生的學習效果,并不能使學生真正理解和領悟物理規律,更別提利用物理規律去解決一些實際問題了[1]。基于此,筆者對“火車轉彎問題”這一課題進行了探索和實踐,利用科學探究的教學方式進行教學嘗試。

一、教學分析

(一)教材分析

“火車轉彎問題”是高中物理必修二“圓周運動”的第四節內容。教材選擇了與生活緊密聯系的火車轉彎實例,能引起學生觀察和探究的興趣,增強物理知識與日常生活的聯系,進而讓學生深入體會物理源于生活、回歸于生活的學習理念。通過對“火車轉彎問題”的實例分析,能夠讓學生逐步掌握處理圓周運動的基本方法。教師可以引導學生學會確定火車的運動軌跡、圓心和半徑,再結合圓心所在位置對研究對象進行受力分析,找出向心力的來源,從而建立圓周運動和受力之間的聯系。

(二)學情分析

“火車轉彎問題”是在學生學習圓周運動、向心加速度、向心力以后的一節應用課。此時,學生已掌握圓周運動、向心加速度和向心力等基礎知識,但理解不夠深入,不能與實際緊密聯系。雖然“火車轉彎”是我們生活中的常見現象,但是對于當下的中學生而言,他們的生活經驗明顯不足。生活中見過真實的火車轉彎情景的人并不多,仔細觀察過火車轉彎時火車輪子和鐵軌的變化的人更是寥寥無幾。

二、教學策略

整節課始終要以學生為主體,教師為主導[2]。教師先引導學生以“鐵路工程師”的身份去設計構建火車轉彎軌道,并通過DIS實驗裝置模擬火車在水平軌道轉彎的過程。軌道兩側力學傳感器所得的數據,可以讓學生了解火車在水平彎道時,其向心力的來源,進而使學生明確如果火車軌道是水平的,那么火車輪緣與鐵軌將承受多大的傷害。在此基礎上,教師可以再讓學生改進、重新設計火車轉彎軌道,并通過DIS數據驗證其可行性。

三、教學實施

(一)創設情境,提出問題

教師可以通過PPT展示學生常見的公路轉彎圖片,引導學生觀察公路拐彎處的傾斜情況。通過幾張圖片的對比,學生可以發現,所有的公路轉彎處都是被修成外側高、內側低的樣子。由此,教師可以引導學生自己提出問題—為何公路轉彎處要修成外高內低的傾斜狀?教師通過把生活中的真實場景引入課題,創設情境,能夠讓學生在一個個真實的、熟悉的情境中來開展物理活動,從而激發學生科學探究的興趣和積極性。

(二)依據問題,形成猜想與假設

教師可以播放“摩洛哥火車脫軌”的新聞視頻,引導學生關注新聞事件及其起因。根據摩洛哥司法部門當天發表的公報,經警方調查顯示,這列火車在發生事故前時速高達158公里,而該路段最高限速為每小時60公里,火車因為超速而脫軌。在教師的引導下,學生形成猜想:由于火車轉彎過程中向心力的“提供量”和“需求量”不對等,從而引發火車轉彎時發生脫軌現象。

(三)設計實驗,制訂方案

1.幫助學生了解火車軌道和火車車輪的構造

教師通過展示自制教具—火車車輪和鐵軌模型(如圖1),讓學生觀察火車車輪的結構特點,以及思考為何要設計這樣突出的輪緣,這樣特別的設計到底有何作用。以往學生在學習“火車轉彎”這個實例時,接受度較低。經過了解,主要問題是由于學生的生活經驗不足,并未仔細觀察過火車輪子的特點,所以,其對于突出的輪緣是夾在鐵軌之間這一設計,接受得非常勉強。由此導致其在分析火車超速時,車輪輪緣到底與哪側鐵軌擠壓分不清楚。教師通過展示自制教具,可以讓學生進行更直觀的理解和分析。

2.讓學生以“工程師”的身份,設計火車軌道

教師可以讓學生在設計圖紙上,創新實驗系統中的模型火車,為其在轉彎時設計一個合理的軌道,并獨立分析找出模型火車轉彎時向心力的來源。教師觀察發現大致有以下兩類情況。

(1)火車軌道水平,外側鐵軌對輪子向內的擠壓力來提供向心力的來源。

(2)火車軌道向內道適當傾斜,利用火車的重力和鐵軌的支持力來提供向心力的來源。

3.引導學生發現“鐵軌水平時火車轉彎”所存在的問題

教師利用創新實驗器材,模擬火車轉彎的情景。教師需要在內外軌道各裝一個力學傳感器,用于測量模型火車轉彎時,火車對軌道的側向壓力。同時,教師還要指導學生利用電子秤測量火車質量,用直尺測量彎道半徑,用光電門測量火車過彎道時的速度。依據實驗所得數據,教師可以引導學生對火車轉彎所需向心力的來源進行定量分析。實驗操作結果顯示(如圖2),內側軌道對火車幾乎沒有側向壓力,外側軌道對火車側向壓力為0.96N。其中,模型火車質量m=0.205kg,軌道半徑R=0.460m,火車轉彎速度v0=1.5042m/s。學生依據以上數據,動手計算火車轉彎所需要的向心力:F向=mv2/R=1.00N,便可發現計算結果與傳感器顯示的外軌道側向壓力0.96N很接近。基于此,學生通過探究實驗結果分析得到:火車轉彎的向心力大部分是由外軌對輪緣的側向壓力來提供的。

在以往的教學中,教師只是引導學生進行純理論分析,學生通過受力分析得出向心力的來源,學習體驗不足、不夠深入。此次教學嘗試,不僅讓學生在理論上進行定性分析,還讓學生通過創新實驗的操作、測量和處理數據,定量找出火車轉彎時向心力的來源。從定性和定量兩個方面,教師讓學生體驗了對火車轉彎問題的科學探究、科學推理、找出規律、形成結論的過程。這樣的教學嘗試,可以培養學生科學探究的意識,提升其設計探究方案和獲取證據的能力。

4.引導學生感知“鐵軌水平時火車轉彎”問題的嚴重性

經過對上述模型的研究,雖然學生了解到火車在水平軌道轉彎時,向心力的來源是由軌道對輪緣的側向壓力提供的,但是,學生對于這個大約為1N的側向壓力,感受并不深刻。因此,在得到計算結果的基礎上,教師要引導學生思考,這樣大的力將會產生什么后果以及改進實驗的方法,進一步激發學生解決問題的興趣。

5.引導學生解決“鐵軌水平時火車轉彎”所存在的問題

教師提問:如何解決“鐵軌水平時火車轉彎”所存在的問題?是否有改進措施?教師提供實驗模型所測得的數據,讓學生以“鐵路工程師”的身份,設計鐵軌施工圖。然后,教師再依據學生設計圖的數據,對模型軌道進行墊高處理,并重新制作火車轉彎模型,通過傳感器顯示的鐵軌側向壓力值來驗證學生的改進是否成功。

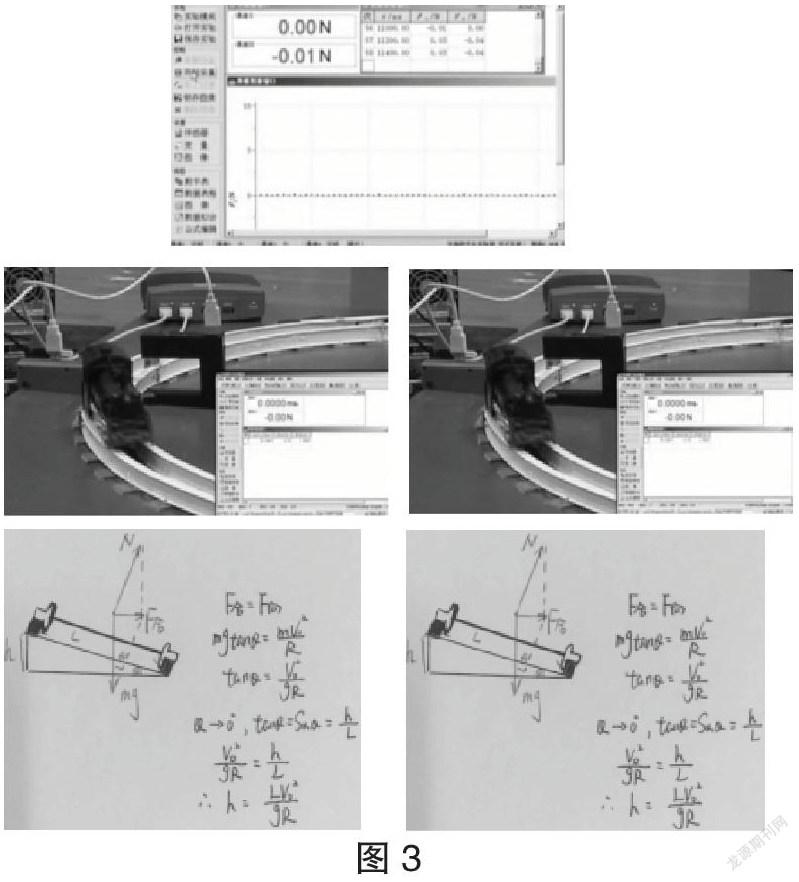

首先,教師引導學生從分析向心力的來源入手,學生會發現為使內、外鐵軌均不受火車輪緣擠壓,需在轉彎處使外軌略高于內軌。這樣,支持力垂直鐵軌傾斜向上,由重力和支持力的合力提供火車轉彎時的向心力,以此達到在內、外軌均不受輪緣擠壓的同時又使火車安全轉彎的目的。然后,教師給出實驗模型的數據(如圖3)。最后,教師根據學生設計的數據,對外軌道進行墊高處理,并在內、外軌道均裝上力學傳感器,再次讓火車從同一高度靜止下滑。通過力學傳感器所顯示的數據,學生發現鐵軌內、外軌道的側向壓力幾乎為零。學生都為自己能夠成功解決火車轉彎問題而欣喜,此時教師要對學生的探究做出正向評價。

(四)回歸生活,驗證方案的可行性

學生所設計的外高內低的鐵路軌道,是僅止步于實驗研究,還是能推廣應用于生活呢?帶著這一疑問,教師可以播放“學生對鐵道部工作人員的采訪”視頻,讓學生獲取生活中的真實數據:某處軌道間距L=1.4m,軌道的曲率半徑R=600m,轉彎的限定安全速度v=70km/h,讓學生估算這處鐵軌外側應被墊高的高度(如圖4)。多數學生能計算出h=Lv2/gR=94mm。教師繼續播放視頻,鐵道部工作者給出了答案:該鐵路外側軌道實際墊高94mm。學生聽到生活中的真實數據和自己計算的結果相吻合,都特別開心。

(五)課堂拓展,完美結課

為了讓學生深入理解火車轉彎時鐵路設計成外高內低的原因,教師可繼續延伸課堂,提問學生,若火車轉彎的速度超過限定速度或者小于限定速度,火車將會出現的情況及其原因。學生思考并得出結論,若速度大于限定速度,則火車轉彎向心力的“提供量”小于“需求量”,會做離心運動,外軌對輪緣有側向壓力;若速度小于限定速度,則火車轉彎向心力的“提供量”大于“需求量”,會向圓心側靠,內軌會對輪緣有側向壓力。在進行知識拓展時,通過展示學校前公路拐彎處的圖片(如圖5),教師可以讓學生根據本堂課所學來解釋為何公路拐彎處也一樣要修成外高內低的傾斜狀。該環節的設計是為了檢驗學生的課堂學習效果,查漏補缺,從而讓學生體會到物理就在身邊,源于生活,又應用于生活。

結? ?語

本節課是圓周運動的應用課,要求學生利用已掌握的知識解決一些實際問題。教師通過引導學生全身心參與,以“鐵路工程師”的角色體驗火車轉彎情境下規律的探究過程以及研究方法,來獲取知識,拓展思維,領悟探究方法,以此提升學生科學探究的能力。另外,教師利用DIS實驗系統模擬火車轉彎過程,依據所得數據,更直觀地展示出火車轉彎軌道設計的利弊,大大提升了課堂效率。但是,由于DIS實驗系統學生平時使用不多,在應用方面還不夠熟練,這部分內容在今后的學習中還有待加強。

[參考文獻]

中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準[M].北京:人民教育出版社,2017.

楊國慶.基于探究教學激發創新潛能的實踐與思考[J].物理教師,2019,40(12):27-30.