以生活經驗逆向解碼語文作業任務群設計

蔣慧鈺

【摘 要】逆向設計理論和新課標均強調單元統整教學。“雙減”政策落地以來,作業優化成為“減負增效”的有力抓手。遵循學生身心發展規律和核心素養體系內部邏輯,教師在單元統整的大概念之下設計教學,將生活經驗鏈接文本,對課文重新編碼,能滋養學生核心素養,落實減負增效。生活經驗與文本的有效聯結,是教師明晰教學目標、學生高效完成作業的源頭。

【關鍵詞】生活經驗 減負增效 核心素養 作業任務群

在新課程改革的大背景下,教師尤為關注單元整體教學。新課標特別提出“學習任務群”的概念。這與格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰格在《追求理解的教學設計》中所提出的逆向設計理論不謀而合,該理論以大概念為基礎,注重從學習結果開始逆向思考,將教學設計分為“確定預期結果—確定合適的評估證據—設計學習體驗和教學”三個階段。

在傳統概念中,把一切需要學生完成的學習項目和學習活動,稱為“作業”。在這一大背景下,筆者嘗試提出“作業任務群”概念,以期優化作業設計,切實減負增效。第二學段的學生處在形象思維向邏輯思維發展的起始階段。生活經驗恰好能最適切地鏈接文本與生活,引導學生在語文實踐活動中,積累語言經驗,形成良好的語感。本文以統編版語文三年級下冊第三單元為例,從研究理據、設計思路和應對策略三方面展開論述。

一、研究理據

(一)大概念與“學習任務群”

逆向設計理論重視在大概念指引下設計教學。大概念也稱“核心任務”,在教學實踐中可以表現為一個有用的概念、主題或觀點、理論、反復出現的問題等。

語文教材每一單元前設置了“單元導語”,它包含兩部分內容,即學習主題(人文目標)和學習提示(素養目標),清晰地展現了學生應學什么、怎么學和教師教什么、怎么教這兩大重點。作為單元統整的教與學目標,筆者認為逆向設計理論指引下的大概念,在很大程度上與單元導語的內容是高度一致的。

新課標指出,語文學習任務群由相互關聯的系列學習任務組成,共同指向學生的核心素養發展,具有情境性、實踐性、綜合性,分三個層面設置六個學習任務群,涵蓋基礎型、發展型和拓展型三個層面。本文所討論的“作業任務群”是學習任務群的子集,傾向于第三指向。

(二)生活經驗與核心素養

生活經驗,包括直接經驗和間接經驗,是教師和學生在語言實踐過程中通過觀察、體驗、模擬等方式積累起來的對現實生活的反應。語文課程結構以生活為基礎,以語文實踐活動為主線,以學習主題為引領,以學習任務為載體,整合學習內容、情境、方法和資源等要素,設計語文學習任務群。語文是一門兼具工具性與人文性的綜合學科,其最終目的是為“語用”服務的,而作業是聯結教學、評估和課程的關鍵環節。

在逆向設計理論下,學生的表現或表現性任務,是用個人的知識來有效地執行任務或設計某個復雜產品,以此來展現個人的知識和專業能力。也就是說,表現是評估學生是否真正掌握某項知識或技能的任務,它與傳統教學里的測試完全不同,后者只能對學生相對孤立的、分散的知識或技能進行回憶、識別或填空。

基于以上理據,語文教學要始終從生活經驗出發,設計教與學的活動;落實核心素養,統整資源、創設情境,設計多樣化、生活化的作業任務群。

二、設計思路與案例

(一)立足語文要素的教材解讀

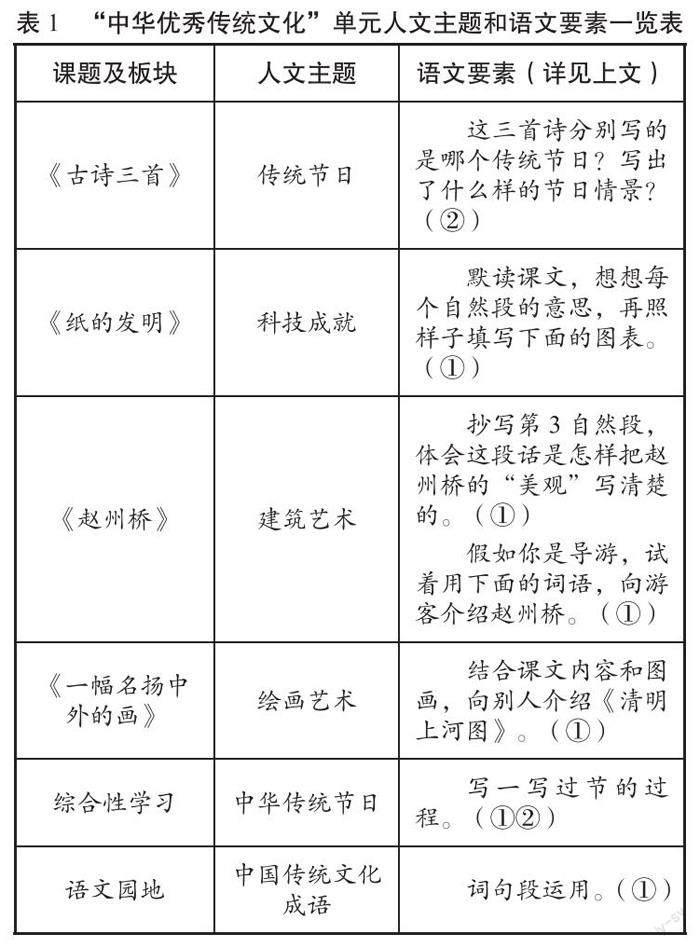

本單元人文主題是深厚的傳統文化,中國人的根,語文要素有兩點:①了解課文是怎么圍繞一個意思把一段話寫清楚的;②收集傳統節日的資料,交流節日的風俗習慣,寫一寫過節的過程。本單元編排了四篇課文,另設“綜合性學習:中華傳統節日”和“語文園地”。內容包括了從古至今的傳統節日、科技成就、建筑特色、繪畫藝術等多方面,中心都緊扣“傳統文化”;從語文要素來看,整個單元的設計是呈螺旋式上升的(見表1)。

逆向設計理論逆向解碼教與學,教師首先要確定預期結果,即關注單元語文要素;其次確定合適的評估證據,即設計學習活動或學習任務;最后設計學習體驗和教學,即設計教與學過程。在課程實施過程中,個別內容可調整順序、前后整合。

(二)基于生活經驗的作業優化

蘇州工業園區勝浦實驗小學以自探自得為學風,關注學生自學能力的培養,努力構建學以致用的“用學課堂”,將課堂劃分為前學、共學和延學三個主體,輔以問學和評學。在逆向設計理論指導下,筆者基于生活經驗,對大概念統整下的大單元教學做了有益的嘗試。

多次教學實踐后,筆者將作業任務群模塊化,即熟讀課文、自學字詞、內容感知、資料搜集和表演展示,基本涵蓋了聽、說、讀、寫、思五大能力的培養。重點解決基礎積累,如課文朗讀(語言運用)、字詞識記與理解(語言運用),課文大意的把握(思維能力),同時涉及小部分文化理解和審美感知(審美創造、文化自信);到中、高年級,逐步增加部分概括段意、總結主題等問題(思維能力、語言運用)(見表2)。

在作業設計上,前三類為必選項目,后兩類為可選項目。必選項目關注學生的語文基礎知識,可選項目則為學生發展語言表達、邏輯思維、思辨能力等提供了更多可能。無論哪種類型,生活經驗都在諸多方面發揮了作用。如看到某個生字(包括但不限于路牌、廣告等),能夠自發地依據既往經驗對該字進行字形、字音、字義的分析與解讀,并能在具體語境中理解;學生看到某篇新的文章(包括但不限于說明書、食譜、地圖等),能夠自主地依據既往經驗對有新鮮感的詞語或句子進行意義、感情色彩、文化表達上的解釋與感知。由此,基礎型作業任務群得以構建,本單元二會字36個、多音字7個,四會字37個,教師可以用0.5課時左右的時間引導學生理解和鞏固;課文朗讀、梳理脈絡用1課時解決。這是學生日積月累培養出的語感,更是學生處理語言文字的綜合素養。

值得一提的是,學習任務群的推行并不意味著文本的割裂,還應考慮精讀課文的獨立教學,以一兩篇精讀課文(段落)為例,搭設框架,以終為始,有目的地引導學生學習和反復操練單元語文要素,并能潛移默化地運用到語文學習和日常生活中,這才是語文教學的歸宿。本單元,精讀《紙的發明》時,教師設計流程圖,引導學生關注有序地寫清過程,為習作和綜合性學習鋪路。精讀《趙州橋》時,由課后練習題引發學生關注第3自然段,感受關鍵句的妙用,在略讀課文《一幅名揚中外的畫》中反復操練,訓練素養點,夯實語文素養,更為習作表達鋪路。顯然,教師有意識地設計的梯度螺旋框架,提升了學生的表達能力,也讓學生在生活與交際中如魚得水。

三、應對策略

教師要優先考慮學生已有的生活經驗和可能的生活體驗;創設情境,在單元統整的大概念下,立足核心素養整合教學目標、整體架構和設計教學活動。

逆向設計理論視域下,教師應首先確定本單元的預期結果,即期望學生學習后獲得哪些知識與技能,再明確學習任務群。教師應仔細研讀單元導語、課文和學習提示,大致厘清本單元所屬的任務群類型。不過,語文新課標的要求不少是屬于方向性的、上位的要求,如文化自信、審美創造等,在具體實施階段,教師還要關注抽象概念在課堂的落地,盡可能向達成素養目標靠攏。

接著,就是聯系生活經驗把“任務”細化為期待學生最終能夠理解的表現方式,即“作業”。這關系到學生的學習效果,也影響著教師設計評估方式,“教案”更多地體現為“學案”,教學設計也應多考慮學習活動和學習任務,聯系生活經驗。教師應努力創設真實的、適切的情境,構建自主、探究、合作、開放又充滿活力的課堂。

作業任務群的實施,關注了學生自探自得自學能力的培養,減少機械化、重復性筆頭作業,引入表演、創作、繪畫等元素創新作業形式,提高了學生參與“作業”的興趣和成就感,切實達到了減負增效的目的。

注:本文系江蘇省現代教育技術研究2022年度課題“‘雙減后基于易加平臺的小語三段式作業優化實踐研究”成果。